电影《我在故宫修文物》即将上映 原来它和珠海有这么多缘分

记者 王轲

2016-11-09 11:43

记者 王轲

2016-11-09 11:43

南方日报讯 不知道大家伙是否还记得火遍央视、各大网站的三集纪录片《我在故宫修文物》?

那些在评论区大喊着“看得不过瘾”、“这样的片子我可以再看三百集”的迷妹迷弟们,这次可以再次过把瘾了。

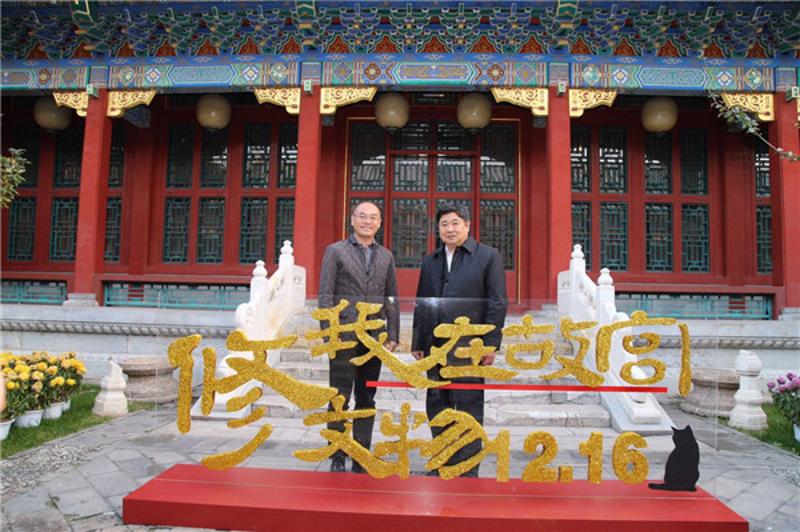

8日,华发股份携手故宫博物院、制作发行机构召开新闻发布会宣布,电影《我在故宫修文物》将于12月16日在全国各大院线上映,这部向工匠精神致敬的经典作品,即将登陆银幕与大众见面。

电影《我在故宫修文物》为升级之作

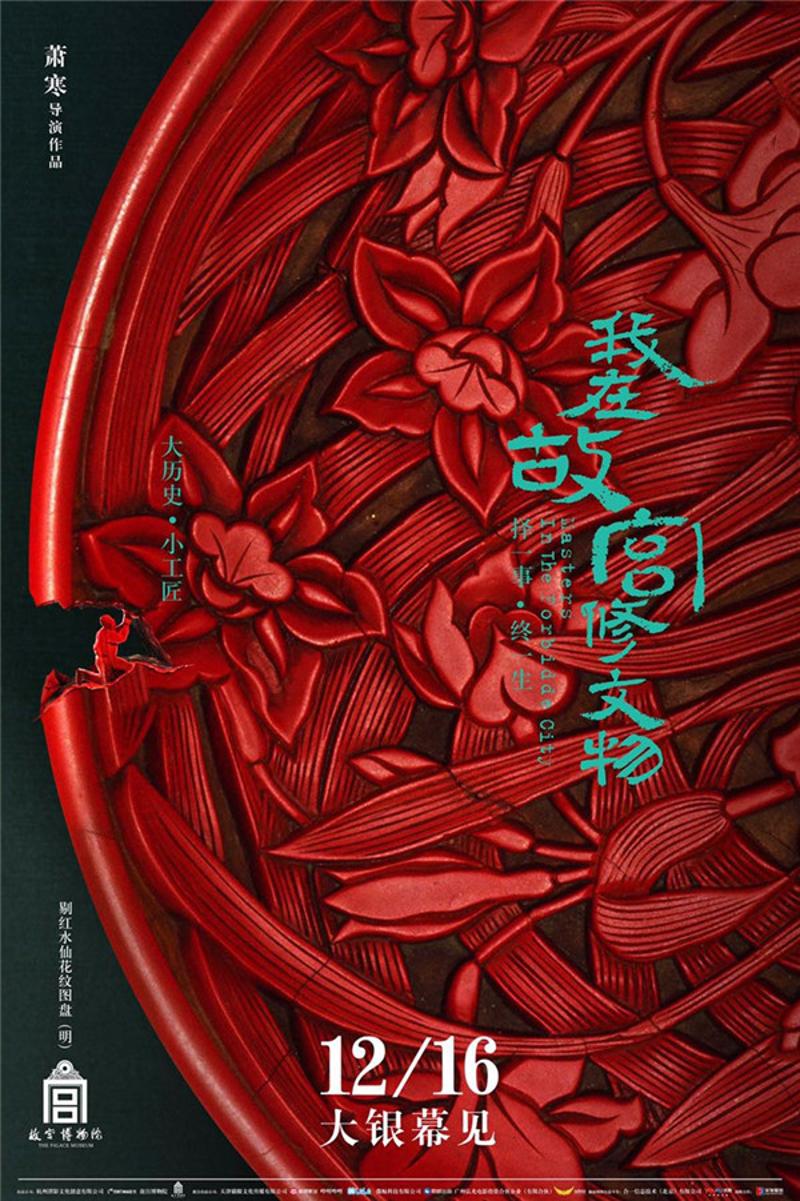

今年初,为故宫博物院建院90周年而制作的三集纪录片《我在故宫修文物》,通过网络和电视屏幕引起全国性关注。此部纪录是一部展现故宫文物修复师通过匠心巧手,展现书画、青铜器、钟表、漆器、织绣等领域的稀世珍奇文物的修复过程和修复者的生活故事。

这部三集纪录片通过央视及视频分享网站B站等网络媒体推出后,受到了高度赞誉,其豆瓣评分高达9.4分,甚至了超越《舌尖上的中国》、《琅琊榜》。据了解,这三集纪录片的横空出世,就有华发股份的参与

电影《我在故宫修文物》正是在此纪录片基础上的升级之作,华发股份再次携手故宫博物院,通过银幕展现最顶级的文物修复团队的工作与生活,展现他们对文化传承和匠人精神的理解与坚持。执导本片的萧寒,今年以《我们诞生在中国》5000多万元票房佳绩,创造了国产纪录片票房纪录。

据制作发行机构介绍,这部不可多得的纪录片电影将于12月16日在全国各大院线上映。通过这部有温度的纪录片,不仅可以通过大银幕近距离看到隋代展子虔《游春图》、宋代张择端《清明上河图》、唐代三彩马、辽金木雕佛像、乾隆皇帝的铜镀金乡村音乐水法钟等国宝重器,更可以有幸看到那些残损甚至呈碎片状的文物,经过大师们的修复一步步重获荣光的过程,和文物定格下的那些鲜活的历史瞬间。

精品背后原来有珠海力量

两位故宫文物修复师——国家非物质文化遗产传承人、青铜器修复师王有亮,毕业于中央美院的80后木器修复师屈峰也出现在8日的发布会上。两位修复师坦言,他们工作在故宫西侧办公区内几个连在一起、不起眼的小院子里工作,而《我在故宫修文物》的迅速走红让他们也成了“明星”,“一直觉得自己是个普通人,被多人关注之后自己心里还挺忐忑的”。同时,两位大师表示《我在故宫修文物》通过年轻的视角走进古老的故宫,第一次系统梳理了中国文物修复的历史源流,展现出这些故宫文物的原始面貌和文物修复的技艺,对于民族的文化传承具有重大意义。

华发股份总裁助理郭云飞表示,正是因为看重故宫博物院的这些匠人与匠心,同样有着追求极致工匠精神的华发股份,与《我在故宫修文物》一拍即合。华发股份与制片方进行深度战略合作,推动该纪录片打造成电影形式,在全国范围进行公映,让更多观众在电影院里品味文物修复的高超技艺,释放源于工匠精神的最大价值。

据介绍,华发长期参与城市建设发展,其秉承的“越完美越追求完美”理念,与工匠精神中所包含的精雕细琢、精益求精、创新进取不谋而合。与珠海特区同步发展的华发股份始终以“建筑理想家”为信条,以精品理念、工匠精神坚持追求工程质量,发挥了国企的示范带头作用。

对于纪录片电影《我在故宫修文物》的全国院线上映,华发股份也充满了期待。郭云飞表示,希望更多人走进电影院观看这部“形式与内容俱佳”的电影,“华发股份也将从这部电影中汲取更多的养分与能量,以工匠精神为基底建造更多的精品。”

相关:

我在故宫修文物是什么东东?

有一部纪录片,在央视播出时,不温不火。但在豆瓣上,它的评分竟然高达9.4分。要知道这样的评分成绩,可以秒杀100多年的中国电影电视历史上绝大部分的电影了。这部纪录片的名字就是《我在故宫修文物》!!

一部纪录片怎么这么牛,它到底有怎样的梗?

相信很多人都去故宫参观过文物展览,但是恐怕鲜有人知道,这些文物及其背后的故事。

如果没有这部纪录片,可能我们永远也不会知道世上还有这么一群样貌普通,却又个个身怀绝技的文物修复专家。更不会知道,他们几十年如一日的背后默默付出和坚守。

正是他们甘于寂寞,苦心技艺,才能使千年的中国灿烂文明,重新呈现在世人面前。而我们今天,也才有幸瞻仰古人的杰作。

正如片名《我在故宫修文物》,平淡而平常。这部剧中没有传奇人物,也没有惊心动魄的故事。有的只是一群人把毕生的精力和所学,全部用在文物的修复和保护上。

与片名形成巨大反差的,是片子里件件美得令人目眩的珍奇异宝。一件件残缺的古物在修复专家的手下,改头换面,重焕新生。

比如,修复一个古钟,故宫的修复师傅们要经过八个月夜以继日的工作,才能修复完成。(王轲)