肇庆千年古宋城墙要申遗,这些特点堪称岭南之最,全国罕见

肇庆市旅游局 2016-11-05 11:32

11月1日,肇庆市古城墙申报世界文化遗产专题研讨会在市图书馆召开,50多名来自省内外的文化专家学者齐聚一堂,共同商讨在“申遗”背景下,肇庆古城墙如何做好保护、展示、修缮、合理利用等工作。

各位专家各抒己见,就“申遗”工作、古城墙保护开发进行研讨,来自省文物考古研究所、中山大学、华南理工大学的特邀专家均提出,古城墙的保护是整个“申遗”工作的重点,而城墙脚楼开发要保持“活性”,平衡保护与开发之间的矛盾,复兴古城要保持可持续性。作为联合“申遗”的牵头城市南京市的专家代表颜一平表示,古城墙作为历史名城的代表文化遗产,在“申遗”工作的过程中要着重注意古城墙的真实性、完整性以及其未来发展的可持续性。

以上文字来自西江日报/图来自文明肇庆

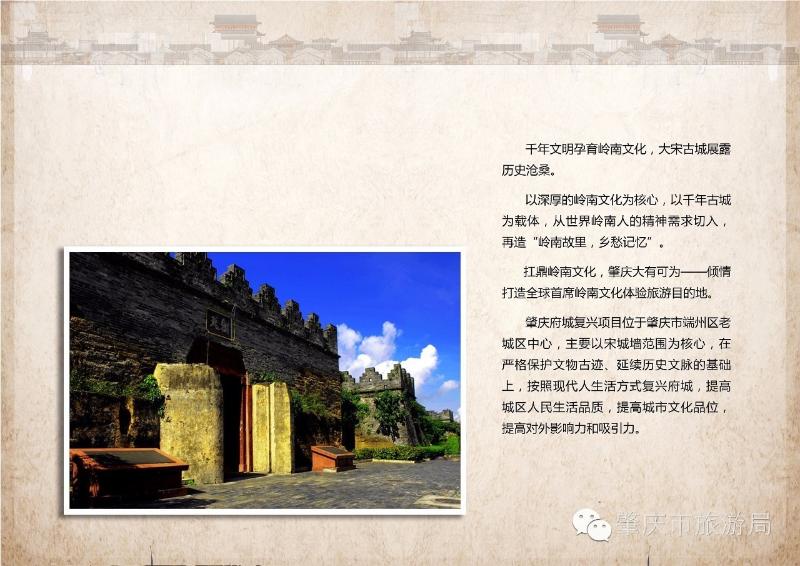

那么关于肇庆古宋城墙,你又了解多少呢?近日旅游君去现场拍了一组照片,蓝天下的古宋城墙更加的引人注目。欢迎跟随旅游君一起登临历史文化明城肇庆的标志性建筑——宋城墙。

肇庆宋城墙虽然不能与气势磅礴的万里长城相媲美,但它的古朴厚重也堪称岭南之最,为肇庆的美景增添亮丽色彩。近千年来守望着肇庆古城,是肇庆人引以为豪的最宏大的文物古迹。

肇庆宋城墙始建于宋代,距今已近千年的历史了。它周长2801.2米,高6.5-10米,宽8-18米,是我省唯一主体基本保存完整,集防御、防洪功能为一体的古城墙,在全国也是罕见的,因而在2002年被列为第五批全国重点文物保护单位。

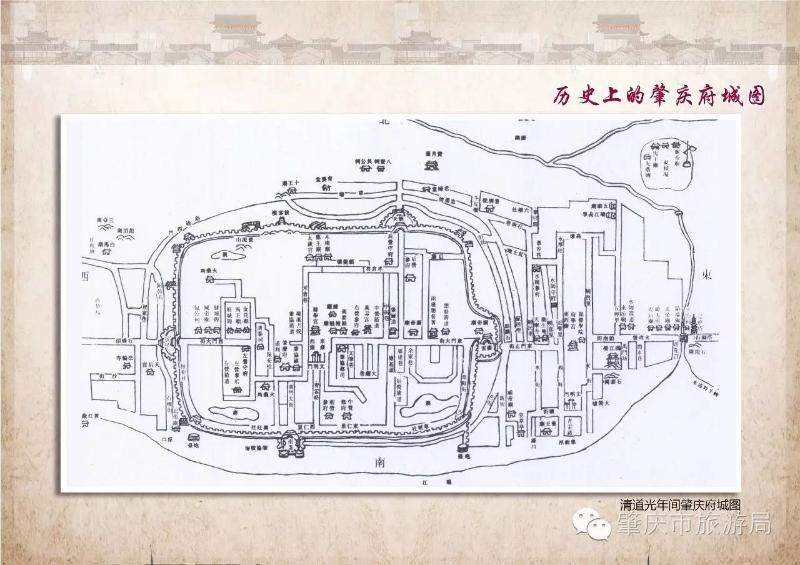

在宋代以前,肇庆本是没有城墙的。1041年,广西有个叫侬智高的壮族首领起兵反宋,1052年他沿西江挥师连续攻陷邕(今南宁)、封(今封开)、康(今德庆)等州府后直逼端州。当时的端州太守丁宝臣,因为无城可守竟仓惶而逃。后来,朝廷派了大将狄青平定这场叛乱。鉴于这一历史教训,为抵御敌兵,知州江柬之在宋皇祐三年(1053年)根据建城要靠水、依山的原则,修筑土城。城池座北向南,背靠龙顶岗山脉,面向西江河畔。将州衙、县署所在的两个小土岗及其以南面部分溪塘用城墙围起来,并在城西三台冈建真君堂、三圣堂等道教寺观,开始了官廨与道教寺观为主的府城建设。当时土城也叫“子城”,其规模“仅容廨宇”,主要目的是守护府衙。

宋政和三年(1113),知州郑敦义在旧城基础上周密规划 ,精心设计,重筑扩建后,又陆续补筑重修,改土城为砖城,城墙周长七百四十二丈八尺、厚一丈五尺、高二丈二尺,城有四门,分别是宋崇、镇南、端溪、朝天。现在看到的就是北门朝天门,这块门匾“朝天”是明代成化年间知府李遂所写。整座城墙建有护城河、水门、吊桥、瓮城、城楼、敌台、角楼、敌楼、点将台、马道、垛口、女儿墙以及漆木、擂石撞车、叉竿、飞钩等一系列守城器械和防御设施。城上还设有大小炮台二十多座和兵房多间。北城墙西段有披云楼可俯视城区内外,侦察敌情。这样就形成了一座完整的防御体系和作战指挥中心。

城墙的角台,它是突出于城墙四角、与墙身联为一体的墩台。每个角台上建楼橹一座,名角楼。角楼的朝向与大墙呈135°角,楼的高度、体积介于城楼与敌楼之间 。战时,角楼内的守御者居高临下,视野广阔,可监控和痛击来自不同方向的进犯之敌。

敌台,这是城墙中向外突出的附着墩台,环城每隔50 —100米有一个,共有28座。因为它形体修长,如同马的脸面,故称马面。“马面”的设置,既增强了墙体的牢固性,又在城池守卫战中得以消除战场的死角:一旦敌人兵临城下,相邻马面上的守卫可组织成交叉射击网,让来犯者左右受敌而一败涂地。城墙内突出的附着墩台是马道,即是在城墙内部墙边用土做成一条斜坡。战斗时,城内兵马会很快登上城墙,对敌进行防御。再往前走,就来到点将台。点将台位于城墙北面西段的最高点披云楼处,现为砖砌高台。古代在此训练士卒,点将练武。登高远眺,心旷神怡,堪称雄伟壮观,耐人寻味。

肇庆是历史悠久的岭南名郡,位于广东省中西部,西江流域中下游,扼两广交通之咽喉,控西江之干道。曾经是西江流域的政治、经济、文化中心和军事重镇。在历史上先后四次成为岭南乃至大西南各地军事指挥和行政中心。第一次在明代(1564-1649年),两广总督府驻此八十五年。第二次在明末南明永历时(1648-1649年),永历帝在此建都抗清一年零五个月,使肇庆一度成为皇城,并成为明末西南地区抗清斗争的中心。第三次在清代(1654-1746年)两广总督府驻此九十二年。第四次在民国五年(1916年),滇、黔、桂、粤四省反袁军务院驻此地三个半月。

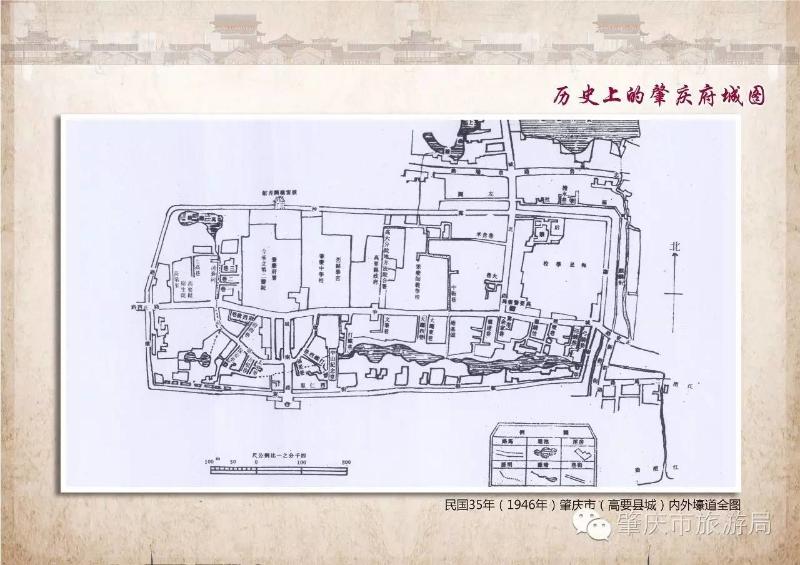

民国十二年(1923年)5月,爆发粤桂战争,城墙东北角在激战中被炸毁。该缺口于民国十五年(1926年)修复。另外,古城墙在历史上防水患多于御敌,所以从明代开始,便将河堤与城墙相连,这样对保护城里百姓的人身和财产安全起到很大作用。肇庆地处岭南边陲地区,战事无多,城墙多为治安用途。但西江绕城而过,难以降伏的西江洪水常年泛滥成灾,城墙所起到防洪堤坝的作用是十分巨大的。从筑城墙之后777年间,记载西江洪水为患的有104次,景福围决口13次。特别是在民国四年,西江河水暴涨,城外是汪泽之国,城内却安然无恙。可见该城墙建造技术不但起到御敌作用,更显抗击洪水之功能。所以历代官员都重视城墙的保护和修葺,故此城池直到中华民国初年仍然保持完好。

民国(1924年至1926年)间,由于世变愈剧,冷兵器时代的结束,城垣占地颇广,平时既为交通之阻障,战时又无防守之可能,于是有拆城之议。广州开先河,其他城纷纷效仿。当时的肇庆修理城濠公所总理梁赞燊,曾两度上书西江善后督办李济深,以“城墙一拆,田园店墓,顿成泽国”申述城墙在防洪和文物方面的重要性,力陈拆城之弊,后经定议,保住了城墙。但民国十三年至十五年(1924年—1926年)期间,仍将城墙上的城门楼、雉角楼、文昌阁、月城炮台拆除,城墙除披云楼段外全部拆低了约7市尺,并填塞城门,修成斜坡以利交通。

1982年5月,肇庆地、市文物普查队对古城墙的现状进行了联合调查、测量出古城墙周长共2801.2米;披云楼附近城墙高出地面约10米,南城墙高出城内地面6.5 米;东城墙长403.4米,宽8.47至9.14米;西城墙长376.9米,宽16.1米至18米;南城墙长992.3米、宽8至10米;北城墙长1028.6米,宽度8至11米,城墙两边为砖墙(中间填土),厚为0.6—1.2米。城墙外围有28个突出的城垛。

据现场考证,城墙体上有宋、元、明、清、民国历代的青砖,甚至保留了整段宋砖筑砌的城墙,宋代青砖规格为:360×180×60(毫米)。砖有九种不同的规格,是历史上多次修葺的证据。大家可以看到九种不同时代的砖,可以说是“砖的博物馆”。古城墙除了开通人民中路时造成南段城墙留一个缺口外,至今基本上保存完整的一周。1995年开通宋城东路,把整座城墙显露出来,更显得巍峨壮丽。2002年,被列为第五批全国重点文物保护单位。

蓝天下宋城墙上盛开的杜鹃花,开得特别美丽动人!

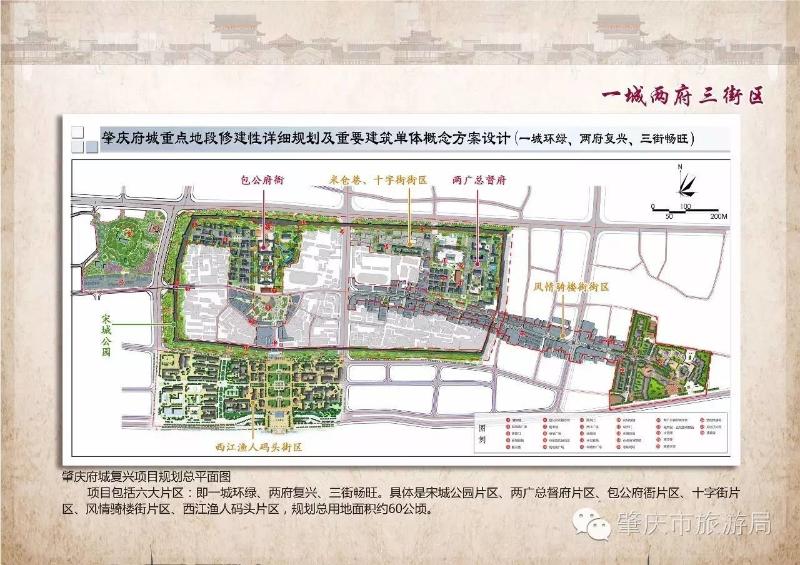

作为肇庆府城复兴的重要一部分,今天的我们更有理由相信,如今的古宋城墙定会继续为肇庆这座国家历史文化名城增添浓厚而灿烂的一笔!

点击图片放大可看清晰图文↓↓

↓↓↓ 点击以下文字标题【查看更多信息】

金秋的肇庆,竟有如此般美景!那是回不去的童年与乡愁

最浪漫粉红色来袭,肇庆赏异木棉最美地方!还有这些金秋美景

(肇庆市旅游局微信编写发布,转载请注明来源)