大咖告诉你好大学原来是这样的!好校董原来很重要!

记者 吴少敏 梁文悦

2016-11-03 18:59

记者 吴少敏 梁文悦

2016-11-03 18:59

110年前,21名爪哇归国侨生风尘仆仆抵达金陵薛家巷,开启百年暨南办学征程,点亮了中国华侨教育的星星之火。

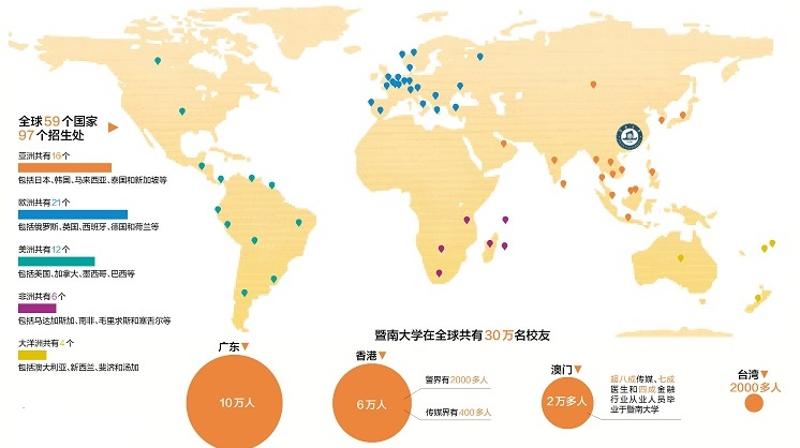

今天的暨南大学,培养了160多个国家和地区的近30万人才、在全球建立了110个校友会,被誉为“有海水的地方就有暨南人”。

11月19日,“华侨最高学府”——暨南大学将迎来建校110周年庆典。

面对国内外新形势,站在建校110 周年的新起点上,以“宏教泽系侨情”为办学宗旨的“华侨最高学府”——暨南大学面临怎样的新契机,又有怎样的新使命?

近日,南方日报记者专访马有恒、曾宪梓、余国春、李国华和蔡冠深等五位暨南大学校董,分享他们珍藏的“暨南情缘”。

◆暨南大学董事会副董事长、校友总会会长马有恒:

“暨大铸就我报效国家的坚定信念”

暨大在广州重建、复办以来,有一对澳门父子留下浓墨重彩的一笔。他们就是马万祺、马有恒。

全国政协原副主席马万祺是暨大名誉博士,生前曾担任暨大董事会副董事长。他是暨大教育基金会的发起人之一,极大提高了这所华侨高校的师资力量、教学水平和科研实力。

马万祺的次子马有恒曾在在暨大求学,并已接过父亲马万祺、岳父荣毅仁的接力棒,担任董事会副董事长、校友总会会长,不辞辛劳,服务母校。

在建校110周年前夕,马有恒接受南方日报专访时表示,在暨大学习是一段十分愉快的记忆,五年校园生活铸就报效国家和服务澳门的坚定信念。他将继续凝聚全球校友力量,支持学校加快建设成为海内外知名的高水平研究型大学。

困难时期求学暨大,到美国推介中国电影

1963年,马有恒就读暨大,1968年毕业,之后担当了母校的一些职务,这些经历都让他终生难忘。

马有恒忆述在校的点滴:“作为在暨南大学就读的一名澳门学生,令我印象最为深刻的是,母校是国家专门为培养归侨学子、港澳青年而成立的大学,不仅重于育才,对学生更予以亲切的关怀。记得入学时期,国家正处于严重自然灾害之后,物资相对缺乏。但学校尽力照顾学生的伙食营养,老师不仅关心学生学习,也关注我们的健康。尤其是众多侨生远离出生地,父母不在身边,更需要老师和同学们的关怀。老师与学生亦师亦友,互相支持,这种师生情谊,让我很受感动。”

这些经历,让马有恒留下一段十分愉快的印记,一直伴随着他日后的生活和事业。5年校园生活,铸就他报效国家和服务澳门的信念。

中美关系正常化之后,1972年,马有恒到美国推介国内拍摄的电影,在纽约、华盛顿等城市放映《南京长江大桥》《对虾》等多部经典影片。由于中美长期隔绝,美国人希望了解中国文化,华侨、华人渴望听到来自祖国的声音,每场电影都受到当地民众特别是华侨、华人的热烈欢迎。

马有恒说:“这背后是暨大对我多年培育之功,也是我作为暨南人的职责所在。不然,我也不会在那个特殊年代,怀着一颗热爱祖国的赤诚之心,来到美国推介中国电影,宣传中国和中国文化。”

接力马荣二老,服务华侨教育事业

马有恒深情回忆了父亲马万祺、岳父荣毅仁的“暨南情缘”。

他说,父亲马万祺一直对暨南大学怀有深厚感情。1963年进入暨大董事会,1978年暨大复办后出任副董事长,协助荣老的复校工作,联系发动暨大在澳门的董事支持学校建设。由于父亲的推动,暨大成为澳门人才培养的重要基地,澳门共有2万多名暨大校友,他们已成为一支重要的爱国力量。

1978年6月,暨南大学复办并恢复董事会,已到耳顺之年的荣毅仁接受国家任命,出任暨南大学董事会副董事长。1985年,荣老担任董事长。这期间,荣老奔波辛劳:重建每个学科学院、聘请师资、筹集建校资金、透过亲属向海外推介暨大和积极向港澳地区招收学生等大量的工作,推动暨大再次腾飞。

深受两位长辈的影响,马有恒对母校有极深的感情。1992年至今,马有恒一直担任暨大校友总会会长。他还接过父亲马万祺、岳父荣毅仁手中接力棒,担任董事会副董事长。

马有恒说,为母校服务已成为自觉的责任。他抱着“取诸社会,用诸社会”的理念,通过广泛团结校友,积极推动校友会工作,比如在母校建校90周年时,广泛发动各地校友捐助兴建暨南大学校友楼。同时立足澳门,广泛团结澳门校友,将澳门校友会发展成一个团结和谐,坚强有力的校友团体,并积极推动成立、或即将成立11个暨大澳门同学会。值此母校110周年校庆之际,澳门校友会将在澳门承办“全球暨南人聚濠江”系列活动。

马有恒一心想为母校发展、为鼓励暨南学子更好地学习知识,多做些努力。例如,在不同时期为学校建设教育筹款、向学校捐赠资金,积极推动或配合母校设立“马有恒校友工作奖励基金”“马万祺博士后奖励基金”;1992年开始,每年组织暨大优秀学生访问澳门,先后有900多名暨大优秀学生曾经来澳门交流考察,把“一国两制”成功实践的信息传播到大陆、台湾和世界各地;多年来邀请国家奥运金牌健儿访问暨大,透过交流互动,让暨大学生追随奥运金牌运动健儿的步伐……

凝聚全球校友,为祖国发展添砖加瓦

“华侨最高学府”暨大已培养了来自世界五大洲160个国家和中国港澳台地区的各类人才近30万人,被称为“有海水的地方就有暨南人”。

马有恒说,不要小看这30万名暨南人。他们既参与到各个国家地区的建设发展中,又将优秀的中国文化向全球传播,成为世界了解中国、中国走向世界的重要桥梁。例如,澳门校友在各行各业担当着重要的角色,以至领导职务。

他说,中国正在实现中华民族的伟大复兴。在暨大建校110周年之际,希望每一位暨大校友,尤其是海外的校友,都应该成为传播中国优秀文化的使者,配合国家推动“一带一路”等战略实施,为祖国的崛起、母校建设高水平大学添砖加瓦。

◆全国人大常委会原委员、暨大副董事长曾宪梓:

暨南人要讲好“中国故事”

“暨南大学,了不起!”一提起暨大,全国人大常委会原委员、香港金利来集团董事局主席、暨大副董事长曾宪梓竖起大拇指,连说三个“了不起”。

今年是暨大建校110周年,也是“领带大王”曾宪梓结缘暨大30周年。他除了出钱出力,还广邀亲朋好友加盟、求学暨大,支持暨大发展。如今,他和儿子曾智明同在暨大董事会担任校董,传为佳话。

父子同任校董支持暨大发展

10月底,在家乡梅州的寓所里,82岁的曾宪梓精神矍铄,思路清晰,回忆与暨大结缘的往事,仿若发生在昨天。曾宪梓是香港著名爱国人士、企业家和社会活动家。他出生在梅县贫苦农民家庭,凭借过人毅力和一把剪刀,创办“金利来王国”,被誉为香港“领带大王”。

暨大建校80周年时,曾宪梓被聘为董事,参加荣毅仁董事长主持召开的董事座谈会。曾宪梓笑着说:“我是一个企业家,何德何能受聘‘华侨最高学府’暨大校董呢?既然当上了,总不能只开开会说说话吧,还是要多做点实事。”

“做点实事”,就是30年如一日的支持:暨大教育基金会成立之初,“曾董”捐赠港币100万元;建校90周年,通过国家“211工程”部门预审时,捐赠1000万元兴建学校地标式建筑——曾宪梓科学馆;2007年,再次向暨南大学教育基金会捐赠人民币100万元。

2014年,他的儿子曾智明受聘为暨南大学第七届董事会董事。父子薪火相传,支持暨大发展。

报效祖国是一生最大的愿望

曾宪梓说,近代以来,中国给国外留下积贫积弱的刻板印象。新中国成立后,尤其是改革开放以来,国内已发生翻天覆地的变化,然而国外总有些人戴着“有色眼镜”看中国。

因此,来自世界各地的暨南学子,接受教育、学习文化、了解中国,毕业后回到当地,要成为“中国好故事”的讲述者、“中国好声音”的传播者,把中国的改革成果、发展成绩和真实面貌推介到全世界。

曾宪梓说,终身报效祖国是一生最大的愿望,只要金利来不破产,曾宪梓不死,就不会停止报效祖国。顿了顿,他又补充说:“我儿子曾智明已接任载人航天、体育和教育三大基金会的理事长,所以就算曾宪梓死了,也不会停止报效祖国!”

◆校董细说暨南情缘,建言“华侨最高学府”新使命

暨大要勇当“一带一路”建设先锋

余国春、李国华和蔡冠深等三位暨南大学校董近日接受南方日报记者专访表示,暨大要做中外文化沟通“桥梁”、“一带一路”建设先锋。

愿望就是为祖国办点事

华侨出身的余国春与侨校暨南大学,有着深厚的感情。他素有香港“国货大王”之称,现任全国政协常委、香港裕华集团主席和暨大董事会副董事长。

1992年,余国春偕夫人访问暨大,被聘请为校董。在了解学校教学科研和基本建设等情况后,他当即表示要为暨大建设发展出资出力。

24年过去了,余国春身体力行推动暨大发展:捐资购置教学科研设备,改善办学条件,2015年捐赠500万元支持南校区食堂建设;利用在全国政协和香港社团担任职务的机会,推广暨南大学的办学特色;联名香港其他校董,争取国家支持暨南大学建设研究生院……

像余国春一样,校董们对暨南大学有着深厚的感情,群策群力,出谋划策,捐资助学,推动国内华侨教育的发展。

例如,1993年经校董介绍,香港金铭联合有限公司执行董事李国华加入暨南大学董事会,成为一名“暨南人”。当时的愿望很朴素,就是为祖国办点事,特别是支持内地的教育和医疗的发展。担任校董以来,李国华支持暨大的发展,捐赠了复印机和背投电视等设备;百年校庆期间支持建设行政办公楼会议厅;促进暨大与香港的大学和医院交流合作;109周年校庆期间,慷慨捐资1000万港元,支持暨大医学学科的发展。

李国华说,他的愿望很朴素,就是为祖国办点事,特别是支持内地的教育和医疗的发展。一个国家和地区能否发展得好,教育是一个基本点,甚至影响年轻人的一生,而每个人都会老,老了就需要医疗保障。

香港发展的“人才库”

在香港等地的区域发展中,暨大发挥了怎样的作用呢?

余国春认为,背靠祖国、面向世界的暨大是香港发展的人才库、智力源。香港学生求学暨南园,加深对内地与香港的认识,成为推动“一国两制”实施、两地文化交流的重要力量。

譬如,在泛珠三角区域合作关系提出后,九省和港澳要抱团打造区域经济,借此打开国际市场。为此,香港特区政府的泛珠三角委员会经常邀请暨大教授授课,以更好对接珠三角的基础设施、物流产业,推动区域经济合作升级。

香港中华总商会会长、新华集团主席、暨大董事会董事蔡冠深说,暨大已经从当年的传统高校,蜕变为与时俱进的现代化学校,迈步走向国际化,“师生思想、学校发展和人才团队建设,都已经和国际接轨。”

“一带一路”建设是新契机

中华文化是海外华人华侨的“根”。对于这句话,生于印尼的余国春十分认同。他说,随着中国与“一带一路”沿线国家商贸来往密切,当地企业的发展越来越需要知晓双边文化的“中国通”,暨大将发挥越来越重要的作用。

华文教育会是“香饽饽”。他说,此前暨大师生已在东南亚地区开展华文教育,推广中华文化,而暨大在“一带一路”沿线国家招收华人华侨学生和留学生,率先起到人心相通、继而经贸相通的作用。

蔡冠深认为,暨大的优势在于与华侨保持着紧密、良好的关系,尤其是在东盟地区,将这个优势发挥好,是大方向。

◎回顾

“寻访世界暨南人,讲述家国好故事”第一篇:

暨南大学110年校庆|遍布160多个国家的暨南人,母校喊你回来讲故事

“寻访世界暨南人,讲述家国好故事”第二篇:

【采写】吴少敏 梁文悦 实习生邹永宇

【摄影】王辉 张由琼

【统筹】梅志清 麦尚文 刘江涛 严亮

【执行】陈枫 吴少敏 陈文举 苏运生 王辉 曾妮

【校对】黄黎繁