这部近期最佳影片,看下来需要强心脏

24楼影院 记者 巴颤 2016-11-03 12:12

| 本文首发于24楼影院(movie24luo)。

喜剧电影常常被直接等同于“搞笑”,这无疑是巨大的误解,喜剧并非仅仅止于让人发笑,搞笑不过是喜剧遮掩思想的外衣,而真正被隐藏的往往是一种高级的幽默,这种幽默往往由情境自己言说出来,并且达到自我颠覆的目的。卓别林的身体语言极其繁复,堪称搞笑,但卓别林的搞笑却往往让人感动到流泪,周星驰的作品表演夸张,形式浪漫而无拘束,也可称为搞笑,但笑过之后却发人深省,若有所思。

最近上映的小成本电影《驴得水》,能够口碑一路走高,就是在“喜剧”二字上,做出了新意。

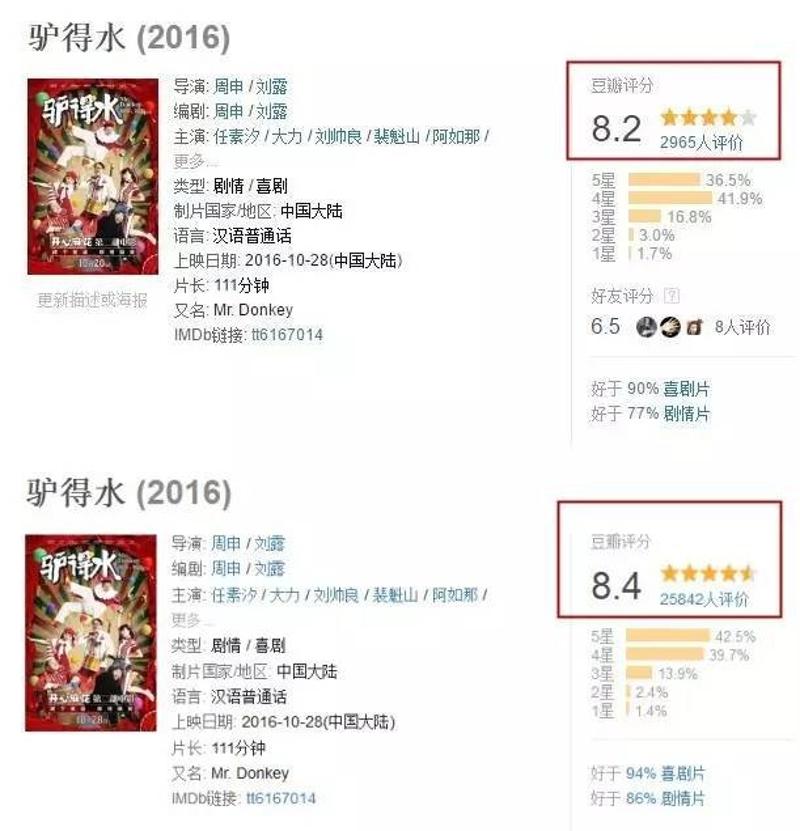

▲从上映之初的8.2分涨到了目前的8.4分

电影的故事背景被严格限定在民国时期一个乡村小学中,这个小学因为偏远而导致饮水困难,无奈将取水的驴虚报为教师“吕得水”吃空饷,不想教育部特派员来视察小学,专程考察吕得水老师,无奈之下,校长和老师临时让一个铜匠顶替……

这是一部由舞台剧改编而来的电影,有一种“舞台式”的美学特征,人们在狭小的舞台相遇,人物在情境中的关系就成了关注的重点,紧凑的空间使得人物的矛盾和张力更为集中明显。

而把学校设置在一个前不着村后不着店的地方,则有意在地域上淡化现实对应的痕迹,让整部影片呈现出“乌托邦”般的荒诞色彩。但即使置身于如此“乌托邦”的环境中,人的社会性一刻也没有消失过,人际关系中人性碰撞的思考会超越时代本身。

扒掉人性伪装的外衣

整部影片人物不多,其中又以四位老师和一个铜匠为重点,他们不仅仅是实实在在的血肉之躯,更是某种人性特征的极端象征。

裴魁山对张一曼看似真心实意,但他真正要当的并不是与张一曼平等的爱人,而是她的救世主。在他看来,持性开放态度的张一曼是个罪人,自己愿通过“献身”的方式去拯救这个风尘女子。而当他“高尚”的计划失败,张一曼拒绝以性忠贞来回报他时,就立马变脸,对张一曼进行疯狂报复。

▲左边周铁男;右边裴魁山,各怀心事

周铁男似乎人格上优于裴魁山,但他的转变比裴魁山更为彻底,也更为戏剧性,仿佛一下子从英雄堕落成了牲口,前一秒还是义正辞严,后一秒就变得摇尾乞怜,当人性伪装的外衣被彻底扒掉,面临自我审视的尴尬局面时,我们才惊讶地得出一个事实:人的善恶是难以被一概而论的,所谓的原则更是自欺欺人。所谓的好人,不过是等着变坏的恶人,除非坦然地面对死亡,否则人的本质永不能被判断,这种萨特式“存在主义”的答案让人深感悲凉。

在所有人物中,张一曼是个特别的角色,也是唯一在人性上不忘本心的角色,张一曼对性的开放态度是男权社会攻击的标靶,但随着对张一曼的了解,我们意识到她内心清澈(片中张一曼独自唱歌正是渲染至纯的人性),且她“以性待人”的出发点并非出于恶意,只是自我天性的释放罢了,无论是面对裴魁山还是铜匠,张一曼的献身本身并没有玩弄感情的企图,与其说她伤害了裴魁山与铜匠的爱情尊严,倒不如说她刺痛了潜藏在每个中国男人心底层层遮蔽的阴暗世界:“女人的身体是男人的归属品。”

女性身体的代表着一种话语方式,必须严格遵守男性世界的语法。张一曼的口头禅:“我想睡服你”是一种语言上的幽默,实际是从语言的层面去颠覆男性的语法,男人拼命地想用道德伦理说服女人,女人却用身体去“睡服”男人,这既是言语上悄悄地瓦解和反抗,更是从精神层面对男性语法的嘲讽。

“性的开放”正确与否暂且存而不论,重点在于承担责任的却总是女性,裴魁山也曾与张一曼有过露水一夜,但审判来临时,裴魁山却成了检察官,而张一曼却成了犯人,双重标准无非道出了男权社会的内在逻辑:一切解释的话语权只归男人所有,女人只是道德捆绑的对象,是一件物品。

令人略有遗憾的是,影片中所有人物(包括张一曼)缺少一种反思精神。在本质上,他们都是被无形枷锁所奴化的对象。无论是顺从的女人,还是虚伪的男人,都是银幕给观众的一面镜子,反思的权利归于观众。

人性能否够通过教育塑造?

如果说电影是对观众的教化,我们不禁对教育本身产生了疑问,这也是整部影片立足的主要线索,影片中校长与老师们扎根乡土,改革教育,这本身是值得称赞的举动,即使他们用了虚报名额吃空饷的手段,但他们依然是有理想的人,同时富有奉献精神。

在电影中,我们看到了个体人性上截然不同的两面,一边是为了某个理想甘于奉献的外在形象,一边是面临胁迫时暴露出的虚伪本相。这无疑又抛出一个新的问题:教育的本意是什么?

教育的价值当然是对人的改造,就像影片中的铜匠一样,当他吃到教育的甜头,得到了知识的滋养,他的眼界和认识自然变得大不一样,穿衣打扮面貌一新,还对出国深造产生了渴望,甚至在张一曼的启蒙下,他连性爱的技巧也突飞猛进,这也可以看作是一种“泛教育”的启蒙价值。教育对于人提高认知打破蒙昧显然是有用的,影片中学校被安置在一座“雨神庙”中就象征着教育对愚昧迷信的替代。

可另一方面,铜匠的改变同时也让人怀疑教育对于人性的无力,在张一曼向他说出伤人的话后,铜匠由爱生恨,教育此时成了他肆意作恶的工具,教育不仅没把“驴”变成“人”,反而让“人”退化成了“驴”。这种改变向我们提出了一个大大的疑问:理想中和谐完美的人性能否够通过教育塑造?!

纵观整部电影,实际上被一分为二。前半部分到特派员第二次视察之前,电影制造笑料中慢慢烘托递进,叙事上严密且有条不紊,观众在欢笑中尚未意识到危险的到来。后半部分始于特派员二次视察,影片突然风云突变,前半部分单纯的幽默一扫而去,随后每一个笑料都似乎成了悲哀中零星的点缀,这些笑料不再只是承担让人发笑的功能,更像是一种尖锐的自嘲与反讽。而婚礼上狂欢式的高潮则犹如“搞笑”最后的晚餐,只为迎来结局那沉痛的一击。

好的喜剧总是包着悲剧的内核,它让人笑,却不仅仅满足于笑,在某些时刻,它让人笑得难受,笑得想哭。