肇庆十大姓氏勉学祖训,一家比一家霸气!有你家的吗?

肇庆发布 2016-10-28 09:11

"祖训",即历代祖先对子孙的教诲

古往今来

肇庆的广府家训最能代表一个家族的风貌

也最能引领一个家族的风气

下面是肇庆十大姓氏祖训——勉学篇(排名不分先后)

它们闪耀着家族文化的光辉,

非常值得后人学习和借鉴

快来看看,有你家的吗?

1陈 氏

君患在自骄,

不患骄臣,

失在自任,

不在任人。

——出自《陈元传.疏驳江冯督察三公议 》

在肇庆山区这块相对偏僻的地方,走出了多名陈氏大师(如东汉经学家陈元、一代禅师希迁、思想家陈焕章……),真是了不起。一是他们自己的努力,二是因为他们有很好的家训、家规和家庭文化氛围。

就砚洲岛而言,乡人一直以其“敬教劝学”作为座右铭,半个世纪以来,共有进士举人9人,留美、留法各1人,大专院校毕业生32人。

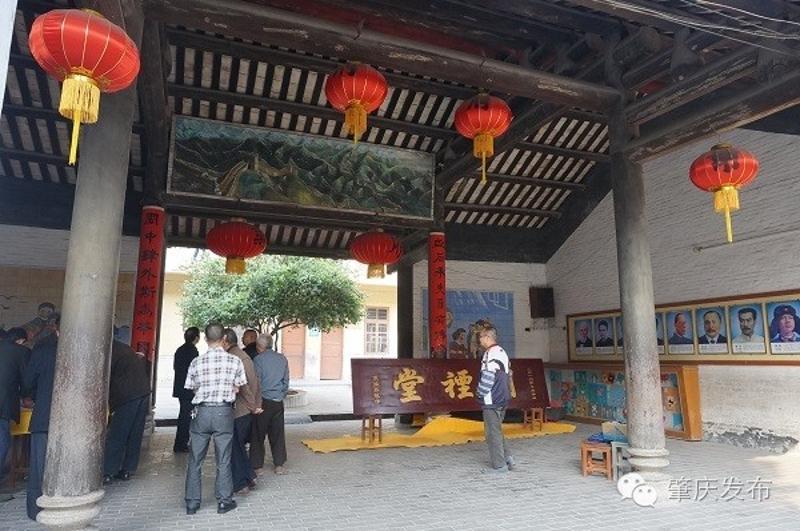

2莫 氏

不读诗书,纵家有万金,定遭愚人之诮

能通经史,虽户穷四壁,堪称儒雅之门

——唐朝莫宣卿撰

莫氏无论贫富,都把子女读书看成第一要务,培养出大量的栋梁之才。《莫氏家训》讲修身,重耕读,讲礼仪、严教子的规范,不仅影响着一代代族人,也影响着当地的民风。

每年中秋后的八月十七是莫宣卿诞辰,故有状元诞期的习俗。每逢状元诞,封开县的莫氏宗亲都会举行"祭状元"活动。

3谢 氏

敬祖宗

富勿欺贫,贵勿骄贱

幼勿凌长,卑勿犯尊

肇庆谢氏,在历史上有过光辉的一页,宗亲之间情谊深厚,精神蓬勃,生活殷实,世敦诗书,俊采星驰。

谢氏人才辈出,民国名人中国国民党少将谢崧举、谢鹤年;如今台湾国民党“联勤总司令”陆军中将谢建东均是肇庆人。2000年高考,鼎湖第一个考入清华大学的学生,名为谢业贵。

4江 氏

家声不坠唯端品,

壮志未酬必读书。

——广宁仁善里大屋内江氏楹联

肇庆江氏,以广宁、德庆、四会、高要居多。江氏以“勤奋好学,上争功名、弘扬本族”为训诫,教导本族子孙以读书为荣,以考取功名为荣。

5梁 氏

思量方有济,

当众事将人比己。

理分曲直,

满门雍睦最和平。

——源自四会东城街道前锋村《梁氏家训》

说的就是,只有经过谨慎的司考和度量,做事才会有所成就,处理问题时要将心比心,己所不欲,勿施于人。以法理明辨是非曲直,才能维持家族的和睦相处。

梁氏是肇庆的第一大姓,遍布各县市区。千百年来,肇庆梁氏名人俊彦,英才辈出,如宋代有梁斗南与儿子梁世美、梁世英被称为“一门两代三进士”。

梁氏坚守“寒士门风”,希望子女养成上进、好学,勤俭、坚忍的性格。

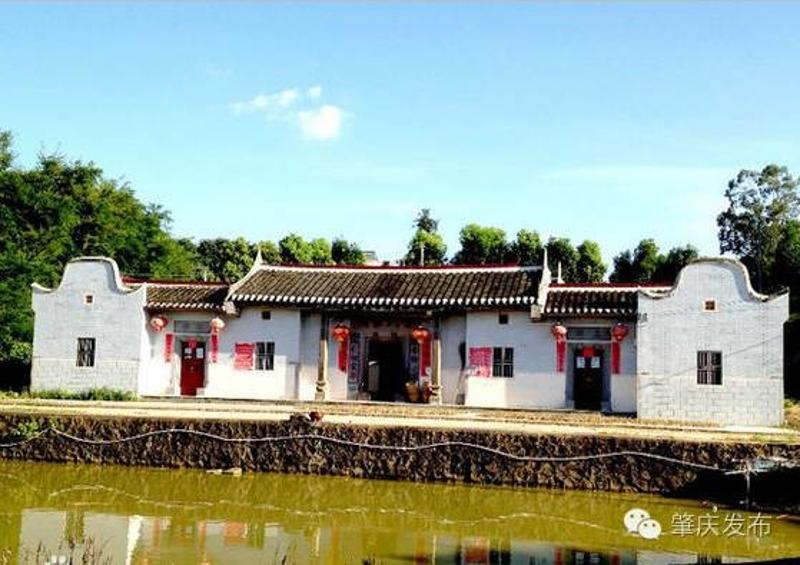

6甘 氏

勤耕为本,苦读为贵。

——来源于高要蓝塘《甘氏族谱》

甘氏家规有一句:“养育子女,过在不教;殷勤灌溉,培养贤才。”蓝塘甘氏在传承效仿中深入人心,在祖祖辈辈的学而时习中根深蒂固。

直至今日,后人依然重视学习教育,子弟刻苦学习、崇文尚艺蔚然成风。

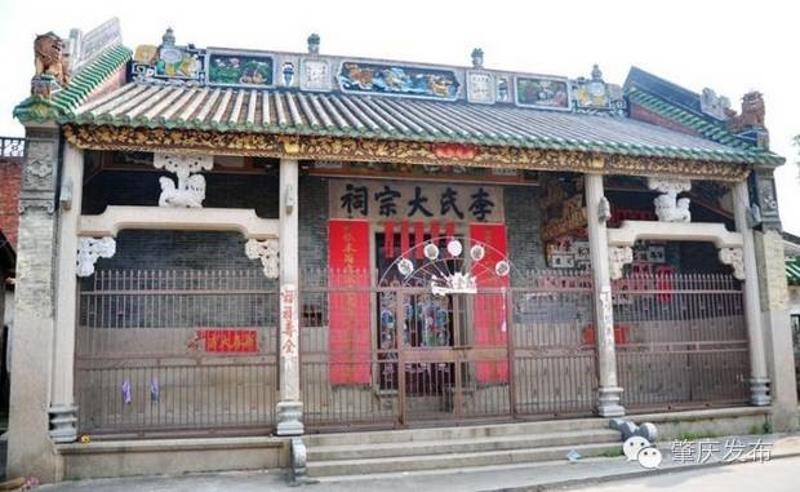

7李 氏

敬祖宗,敦孝悌,

睦宗族,端伦常;

友昆仲,和夫妇;

教子孙,尚勤俭,

勉诵读,重交游。

——来源于高要宋隆《李氏族谱》

解读为:敬奉祖先,真心孝敬父母;与同宗人要和睦,端正自己的行为;交朋要诚,夫妇要和睦,教育子孙生活要勤俭;勉励孩子要多读书,多到外地见识见识。

肇庆李姓,是当今全市三大姓之一。元朝有李氏落户高要、德庆。宋代秀才李秀实,明代名士李邦正,文人李元富落籍高要(今端州)。

8孔 氏

厚伦理,尊师长

和乡里、勤节约

救急难、莫非为

——来源于高要新圩《孔氏家谱》

意为重视伦理关系,尊敬师长;与乡里和睦相处,勤工作,生活要节俭;对有困难者要施以爱心,不要做不应该的事。

肇庆孔氏,北宋入粤,孔安愈任教端州,居温贯荔枝(今属高要莲塘)村,遂

为肇庆孔氏之祖。

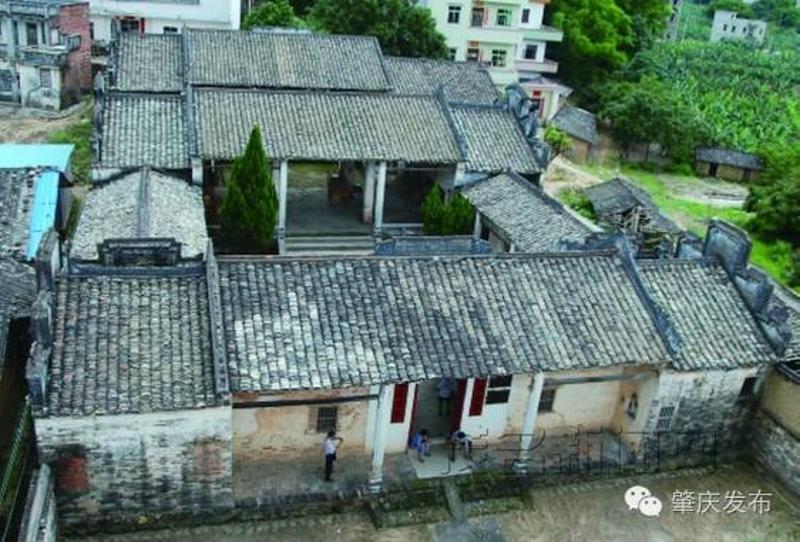

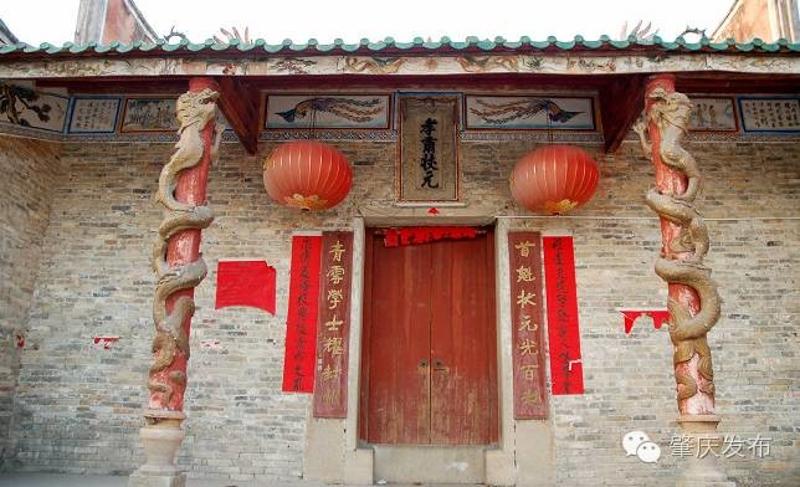

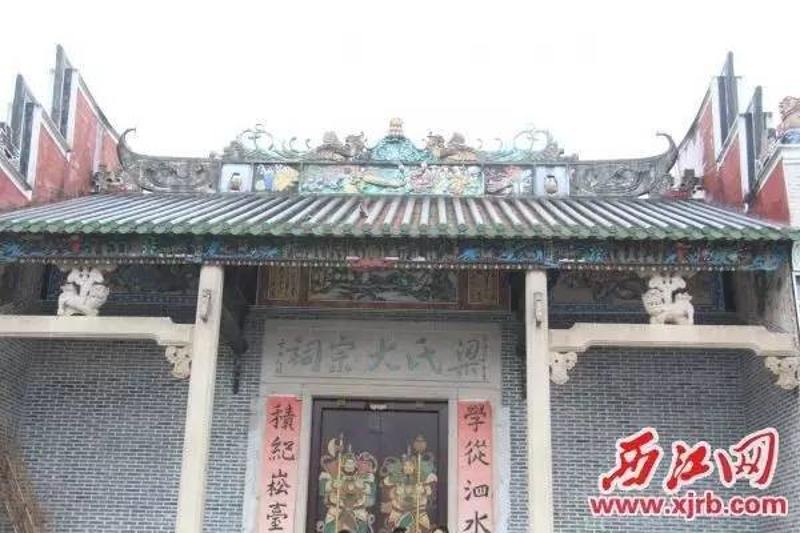

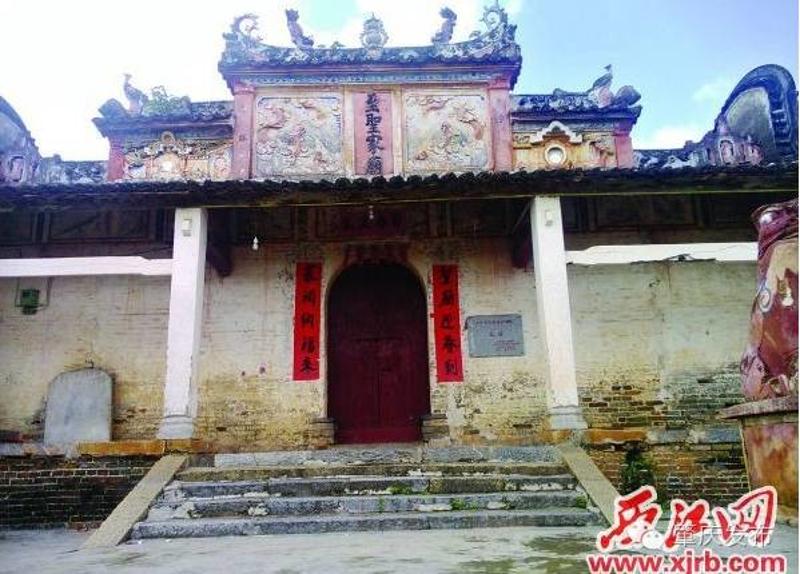

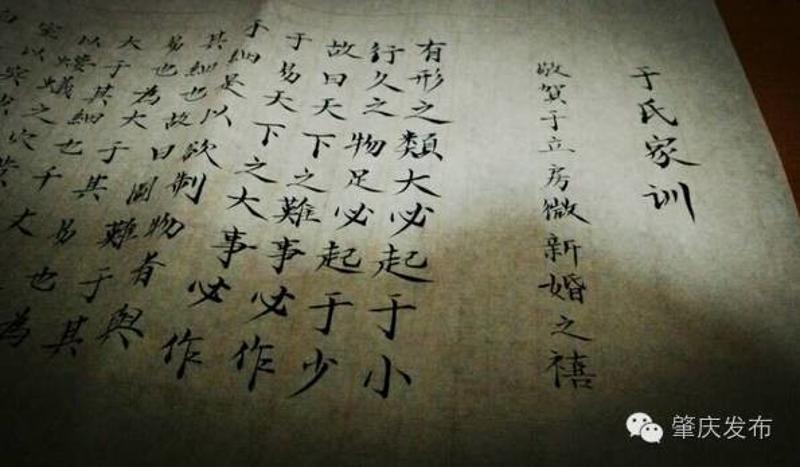

9于 氏

诗书利我须宣读

酒色误人切勿贪

——出自封开南丰于氏宗祠题壁

肇庆于氏,祖籍河南洛阳,称河南郡,入粤后源于南雄珠玑。南宋开禧元年,南下肇庆,安居开封(今封开南丰)乐业于村,逐成望族。于氏家族长盛不衰,家风家训功不可没。

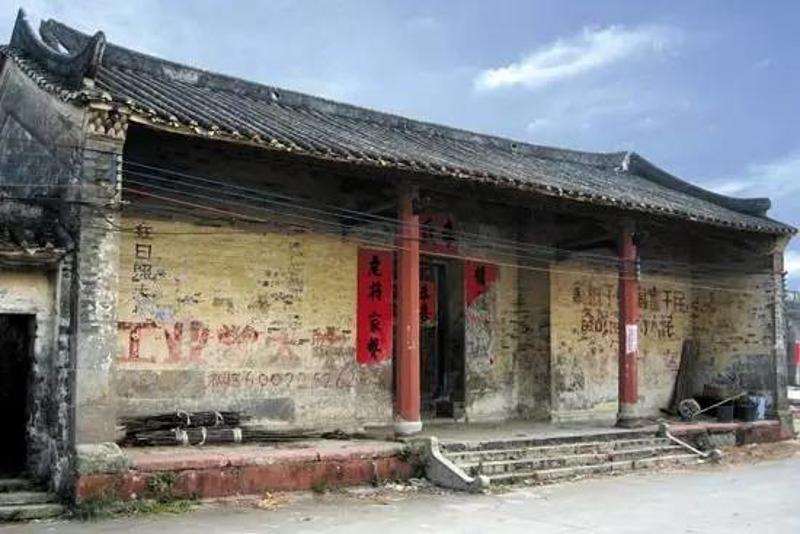

10钱 氏

敦诗书以教子侄。

农为本,孝为先,

忠为主,义为扶,

仁以施,德以正。

——出自封开南丰万禄村《钱氏族谱》

肇庆钱姓,是当今常见姓氏,分布很广,以封开、怀集为集中,约有一万多人。

钱氏大多于元明两朝间迁入,落地生根,人丁兴旺。代代子孙以祖训为导师,勇敢创业,为建设美丽的肇庆作出努力的贡献。

肇庆积淀着深厚的祖训历史文化,40多个姓氏祖训家规分“勉学”、“忠孝”、“修身”、“勤俭”四方面向大家展示敬请期待!