生活除了诗和远方还有买房和租房,民国文人如何抉择?

记者 郭珊 周迪

2016-10-02 15:52

记者 郭珊 周迪

2016-10-02 15:52

深圳楼市的疯狂又一次死死按下我们的头颅,想给自己一个安身的地方,在当下这个步履匆匆的时代已经有些“不可思议”。想到高楼林立处,万家灯火时却没有一扇属于自己的窗,小编心中也压抑不住潮水般的悲伤.......

不过,咱们中国人自古就有安身才能立命的美好传统,与房子有说不清故事的人不计其数。比如说百年前那些追逐自由,醉心自我与精神,致力文学与艺术的民国文人们,在面对“房子”的时候,跟我们一触即通。

他们也会迫于生计,寄人篱下,满心凄凉;也会化身房奴,一股脑儿狂热,为房子倾其所有。接下来,跟着小编,来看看这些活在岁月遗留的文字里的人们,是怎么跟房子卯上劲儿的~

Team A买房族:你有你的狂热,我有我的执着

民国文人的买房族和我们并无二致:梦想有一个自己理想的房子,并费尽心思一个劲儿要把房子变成自己的。他们有的苦苦攒钱并四处借钱,按揭买房,化身民国版房奴;有的选择细水长流,时间把他们的坚持变成执着。幸运的,也会美梦成真。

郁达夫:“房奴”的代言人

说到文人中与房子结缘颇深的,鲁迅是一个,郁达夫又是另一个。较之鲁迅先生具体问题具体分析的处事方式,达夫对房子的研究与热爱已经进入了“执念”的境地。

郁达夫早年留学东京,颠沛流离。《归乡记》中游子的痛苦与思念喷薄而出,对家庭的安稳与幸福的渴望已不言而喻。然而,他和孙荃的婚姻聚少离多,加之达夫不受世俗所缚的游荡性情,回国后的达夫多年间辗转了北京、武汉、广州、上海多地。

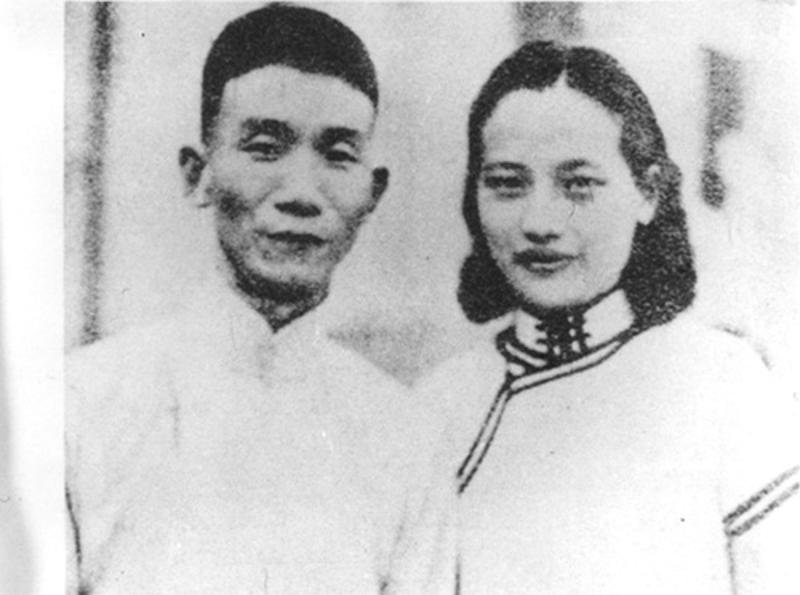

直至1928年,他邂逅王映霞并与其结成秦晋之好,收获到情感上的莫大满足。从此,达夫的性子在散荡不羁中慢慢种下一颗归家安心的种子。

“这一种好游旅,喜飘泊的情性,近年来渐渐地减了;连有必要的事情,非得上北平上海去一次不可的时候,都一天天地在拖延下去,只想不改常态,在家吃点精致的菜,喝点芳醇的酒,睡睡午觉,看看闲书,不愿意将行动和平时有所移易,总之是懒得动。

而每次喝酒,每次独坐的时候,只在想着计划着的,却是一间洁净的小小的住宅,和这住宅周围的点缀与铺陈。”(郁达夫:《住所的话》)

逐渐步入正轨的家庭生活让达夫放开胆子去畅想他理想的住宅。

首先,在生活环境上得“具城市之外形,而又富有乡村的景象之田园都市”,北平、南京、福州是他的首选,可因妻子的乡愁,他退而求其次选择了有山有水的杭州;其次,在家居设计上要“地皮不必太大,只教有半亩之宫,一亩之隙,就可以满足。房予亦不必太讲究,只须有一处可以登高望远的高楼,三间平屋就对。但是图书室,浴室,猫狗小舍,儿童游嬉之处,灶房,却不得不备。”

除了具备基本的生存空间与生活功能外,达夫对住宅的装修设计也提出自己的要求,“是四周的树木和院子里的草地了,草地中间的走路,总要用白沙来铺才好。四面若有邻舍的高墙,当然要种些爬山虎以掩去墙头,若系旷地,只须植一道矮矮的木栅,用黑色一涂就可以将就。门窗当一例以厚玻璃来做,屋瓦应光钉上铅皮,然后再覆以茅草。”朴拙之中蕴含野趣,人工的设计里也要多几分自然,达夫理想的住宅正契合他的心性。

为了梦想成真,达夫开始做一个彻头彻尾的房奴。他首先作了一个财政规划:“大约总要有二千元钱来买地皮,四千元钱来充建筑费,才有点儿希望”。然后就开始锲而不舍地进行筹款。

根据达夫写给妻子王映霞的信件,他将自己的小说《她是一个弱女子》高价卖出,这本小说虽然只有区区两万多字,在当时却卖到了1000块大洋的高价。折算下来,每千字近50块大洋的稿费,在当时行价仅每千字7块大洋的民国出版界,确实是个实实在在的天价了。

此外,他另一篇短篇小说《瓢儿和尚》,这份八千字的稿子亦卖了80块大洋。除了卖文,借钱是最迅速最有效的途径。毕竟“四五千大洋”的建设费,即便投入达夫全部的身家和稿费,看上去也杯水车薪。于是乎,达夫按揭买房,1933年4月,他与王映霞的“风雨茅庐”在杭州落成。

达夫对自己的新家很满意,即使负债累累,丝毫不影响他如愿得偿的心情。“‘好得很!好得很!……’我心里在想,‘前有图书,后有武库,文武之道,备于此矣!’”(郁达夫:《移家琐记》)

他选择了一个暮春的雨日搬家,路上“野景正妍,除白桃花,菜花,棋盘花外,田野里只一片嫩绿,浅谈尚带鹅黄,”(郁达夫:《移家琐记》)

显然,为了内心深处的执念,达夫按揭买房也没啥怨言。不过在筹款建房时,达夫的内心也一直备受煎熬。他在《住所的话》中记述了自己当上房奴后的疯狂行径,为了筹钱,无奇不有:

“胡思乱想的结果,在前两三个月里,竟发了疯,将烟钱酒钱省下了一半,去买了许多奖券,可是一回一回的买了几次,连末尾也不曾得过,而吃了坏烟坏酒的结果,身体却显然受了损害了。闲来无事,把这一番经过,对朋友一说,大家笑了一场之后,就都为我设计,说从前的人,曾经用过的最上妙法,是发自己的讣闻,其次是做寿,再其次是兜会”。

他还不忘自嘲一把:“为了一己的舒服,而累及亲戚朋友,也着实有点说不过去,近来心机一转,去买了些《芥子园》、《三希堂》等画谱来,在开始学画了,原因是想靠了卖画,来造一所房子,万一画画,仍旧是不能吃饭,那么至少至少,我也可以画许多房子,挂在四壁,给我自己的想象以一顿醉饱。”苦中作乐如此,也只有达夫能背着贷款笑笑了事了。

与达夫交情深厚的鲁迅先生也不明白达夫为何不惜倾家荡产,跑到杭州去置办家业。一向因地制宜的鲁迅在北京购有两座四合院,到了上海迫于不断变动的物价,鲁迅选择租房这一经济适用的方式。

据1933年12月30日《鲁迅日记》中记载“午后为映霞书四幅一律云:钱王登遐仍如在,伍相随波不可寻。平楚日和憎健翮,小山香满蔽高岑。坟坛冷落将军岳,梅鹤凄凉处士林。何似举家游旷远,风沙浩荡足行吟。”

这首诗后来在编入《鲁迅文集》时,被明确冠以《阻郁达夫移家杭州》这个题目。鲁迅认为达夫没必要为了图个风雅的虚名,在杭州买地置业,他衷心希望郁达夫能把眼光放长远。然而,这一切都没有动摇达夫身为一名合格的房奴,买地建房的决心。

杭州是王映霞的故乡,也是二人订婚之地。达夫选择杭州,一来考虑到杭州的地价与物价,较之于上海更符合建房投资;二来亦因为二人的情感逐渐升温,爱情与家庭的幸福使他决意留下一份完整的纪念。多年漂泊的浪子也有疲惫回头的时候。

不过,这座让达夫煞费心血的“风雨茅庐”并没有给风雨中的达夫一个梦中的安稳与幸福,从王映霞不喜欢达夫取的名字开始,这座房子的悲剧结局就埋下了伏笔。

联想到后来达夫远赴东南亚,漂泊他乡,在新加坡沦陷之时苦苦挣扎;再联想到他最终葬身他国,尸骨无存。小编不禁感慨:或许为“风雨茅庐”做房奴的这段日子,也是达夫心中一段充实且满足的回忆吧?

叶圣陶:回故乡买房,再累也舒畅

达夫这般狂热的房奴在民国文人中并不多见。其实谁不对房子有着深度执着呢?只是不似达夫那般孤注一掷罢了。为了买房,有些人选择疯狂,也有些人选择慢慢来。

当中有一位的经历应该颇能引起大家的共鸣。年纪轻轻时离家闯荡,来到北上广一般的一线大都市,勤勤恳恳,兢兢业业,虽无轰轰烈烈,但也逐渐积攒下一定的资本。大城市里挤来挤去,即便辛苦供房也难以换来理想的生活环境。倘若到了一定的年纪,回到家乡,在熟悉的土地上寻觅一处理想的房子,应该是许多游子们做过最美的梦境吧。

不要畏惧,不要退缩,叶圣陶先生为我们做了一个好榜样!

叶圣陶的父亲是位善良和蔼的账房先生,幼时家里经济并不宽裕,3个孩子,加上祖父、祖母和母亲,全家生计都靠着父亲那份微薄的收入。

叶圣陶上中学时,租住在苏州濂溪坊10号,夏天漏雨、冬天漏风。或许是因为少年时的阴影,让他渴望在家乡拥有一个理想的家。随着他在上海的工作逐步稳定,文学成就日益突出,稿费与工资逐年上涨,他开始有了返回苏州定居的念头。

他对上海的住所并不满意,暗灰色的色调与封闭式的庭院令人压抑。因而开朗、清新、舒适便成了他对回乡定居的基本需求。“有一次,叶圣陶和朋友从滚绣坊走过,看到低矮围墙内有一块空地,面积大概500平方米上下。叶圣陶眼睛为之一亮,连忙走到院子里面仔细查看。这里出脚方便,闹中取静,当时刚下过一场雨,地上有一点泥泞,空气特别清新,仔细听,还似乎能听到秋虫的鸣叫。”(摘自《苏州民国小屋青石弄五号:叶圣陶曾在此居住》)

目标一锁定,叶圣陶迅速开始回乡买房的行动。

叶圣陶用自己的辛苦钱买下了这块地皮建房。一说是《文心》的大卖带来的丰厚收入,一说是他一直积攒的一笔版税。青石弄小院也不大,“勉强盖了一排四间小屋,一式的平房,基本没啥装饰。屋子前面是院落,莳花栽草,文人大抵喜欢这些。房子内部再隔隔弄弄(不是当今的所谓装修),老母亲、叶圣陶夫妇和三个孩子都有了自己的卧室。此外,还有会客室、书房与餐厅,生活安然熨帖。叶圣陶给书房取名“未厌居”,相看两不厌。”(摘自《苏州民国小屋青石弄五号:叶圣陶曾在此居住》)

这套住宅的设计简单有序,分布合理,充盈着寻常人家的烟火气息。叶圣陶一家六口回到了他梦中的故乡,在熟悉的世界里过着吵吵囔囔,忙忙碌碌的生活。

这样的人生许是许多游子梦寐以求的吧。或许多年漂泊与奔波让我们已经无法再度融入故乡的生活节奏,让故乡变成了一片回不去的地方。但对故乡的思念与因这份思念而生的斗志支撑着每一个苦苦奋斗的人。

叶圣陶也不例外。他的一生较之同时代的小伙伴们而言多了些平淡。工作稳定,家庭幸福,儿女成群,这些寻常人的标签放在那个惊心动魄的时代未免有些黯淡,他的创作也如同他的人,平静、细致、周全,只是将人在各种环境下的心灵动态刻画得无比真实,他不会进一步去揭示灵魂的争斗或精神的覆灭,因为他捕捉的每一个细节都足以成为一类人的标签。他的买房记只是他漫长一生中的小小一笔,没有大起大落,我们看到的只是一个游子执着的追寻与圆满的答案。

虽然短短两年后,因抗日战争全面爆发,叶圣陶携一家老小前往四川避难,青石弄小院就此空置。解放后,叶圣陶因在北京担任公职,并未返乡定居。文革之后,他与家人们将这座小院捐献给公家,分文不取。它最终成为《苏州杂志》的编辑部,给了这座房子的故事一个可以不断延续文脉的结尾。

希望每一位身在异乡的游子终可与家人团圆,无论在哪里,用自己的努力与汗水浸润出一个幸福的家。买房子很苦很累,可为了家,再累,心中都还会感到舒畅。

Team B租房族:居无定所,各有各的漂泊

民国文人中大多数对待房子是有能力就买,没能力就租的简单态度。在那个动荡的年代,吃公家饭的文人的工资并不是准时到账;吃稿费的文人也得看机遇与自身实力的积淀。加上战乱、调动、避祸等等因素,固定长居一处的人并不多,租房成为一种经济适用的方式。作为租房族,他们因为各自的无奈或坦然“飘”着,酸甜苦辣,尽在自知。

萧红:因饥饿衍生出的“漂”一族

我们经常感慨住在地下室艰难生存的“北漂”一族,或是那些在北上广的廉价出租屋里挤成团的年轻人。城市很大,但留给他们的喘息之地很小很小。其实,近百年前已经有一个年轻的女子,早为我们展示身为“漂”一族的饥寒交迫。

萧红与萧军1932年8月住进欧罗巴旅馆,同年11月,他们租下了道里商市街25号,开始近两年的租房生活。

萧红的《商市街》里这么描述他们第一次面对家徒四壁的商市街时的自力更生:“铁床已经站起,塞在门口,正是想抬出去也不能够的时候,郎华就用斧子打,铁击打着发出震鸣,门顶的玻璃碎了两块,结果床搬进来了,光身子放在地板中央,又向房东借一张桌子和两把椅子。”一切都得靠自己, 是不是很像现在我们一面抱怨一面还得给破败的出租屋墙壁上糊墙纸?

饥寒交迫,萧红早在欧罗巴旅馆体验过了。租房换到商市街,这体验依旧如约而至。“铁床露着骨,玻璃窗渐渐结上冰来。下午了,阳光失去了暖力,风渐渐卷着沙泥来吹打窗子......用冷水擦着地板,擦着窗台.....等着这一切做完,再没有别的事可做的时候,我感到手有点痛,脚有点痛。”(摘自《商市街》)

租屋里的铁床是“冰一样的铁条,怎么敢去接近!”,窗子是“窗子已经无用,像封闭了的洞门似的”,连生一个火炉都“火炉烧起又灭,灭了再弄着,灭到第三次.....我想冻死吧,饿死吧,火也点不着,饭也烧不熟。……手在铁炉门上烫焦了两条,并且把指甲烧焦了一个缺口......”(《最末的一块木》,摘自《商市街》)

萧红毫不留情撕开自己的生活,贫穷、饥饿、寒冷和生活中的种种困窘,年轻的萧红就像近百年后的很多年轻人一样,在物质的最底线上用力地挣扎。她不求过得更好,只求不再继续下坠。

在常年租客萧红的眼中,房子与爱,希望,未来这些词汇没有关系,甚至和“家”这一形影不离的意义都有一定的距离。萧红与萧军的生活仅靠萧军做家庭教师的收入和借债度日,节衣缩食都难保在商市街一直长留下去。再加之之前生活的颠沛辗转,萧红对房子的认识已经近乎于漠然。“多么无趣,多么寂寞的家呀!我好想落下井的鸭子一般寂寞并且隔绝。肚痛、寒冷、饥饿伴着我.......什么家?简直是夜的广场,没有阳光,没有暖。”(《搬家》,摘自《商市街》)房子只是暂时的安居之所,让自己不再流落街头的最后防线罢了。

破落潦倒的商市街见证了萧红与萧军的挣扎与困斗。他们过着把黑面包上涂一点白盐当蜜月的生活,颇有苦中作乐的味道。我们穿梭时空来到今天,看到出租屋前的年轻男女们在路灯下玩着手机侃大山,或是北漂来的流浪歌手在广场前哼唱着给自己听的小曲,正如当年唇上挂着飞雪四处寻工的萧军,和商市街上对着烧焦的白菜淡淡一笑的萧红。

萧红曾说,“搬家!什么叫搬家?移了一个窝就是罢!”好一句没有时代鸿沟的判语!租房,搬走,再租,年轻的人们落地生根,又随着工作与命运迅速拔出这根,学习蒲公英飞哪儿长哪儿。可能我们都会像萧红那样故意以生硬平冷的口吻叙述面对的种种困苦,而内心深处,渴望着这次租房是最后一次。

胡适&蔡元培:租房,经济型生活进行时

萧红选择租房,是出于经济窘困的迫不得已;而在民国另有一群文人喜好租房居住。他们原有购置房产的能力,却因生活方式与时代上的隐忧,选择了更经济实惠的租房。胡适便是其中的典型。

无论是战前还是战后,胡适都没有买房的打算。他一直租赁条件较好,符合自己现时状况的房子。

“起初租的房子比较简单,钟鼓寺的房子是普通四合院,寻常百姓家,房子不大,一进门为门房,两侧为厢房,正房居后,旁有耳房,厨房很小,厕所更狭。庭院也不宽大,栽有一二棵小树,数盆夹竹桃。正房为寝室和书房,两厢为客房及会客室。男佣人住在门房,女佣人住在耳房。家具陈设也很简单。

因为房子狭小,胡适另寻新居,恰巧,郭松龄的秘书长林长民陟山门的房子待租,郭松龄倒戈张作霖兵败被杀,林长民也受牵连被诛杀,胡适租下了景山大街陟山门六号。此时房子宽敞了,也有了庭院,庭院内有长廊,院内还有机井。房子的陈设、沙发家具都是林家原有的,一并租下。

1920年代末,胡适在上海出任中国公学校长,租住一座小洋楼。楼三层,楼下是客厅、饭厅和厨房,二楼前面是凉台,凉台后是一间大房,胡适的寝室。第二间是胡适书房,第三间是北房,弟子罗尔纲当时借宿在这里,成了罗尔纲的工作室和卧室。三楼是胡适儿子胡祖望、胡思杜和侄儿胡思猷、外甥程法正的寝室。

后来,胡适辞去中国公学校长之职,回到北平,任北京大学文学院院长,住房搬迁到米粮库4号,仍然是租赁的。

这是一座宽绰的大洋楼。从大门到洋楼前是一条长长的路,楼前是一个大庭院,种植高大树木,并有花圃点缀其间。东面大厅是胡适的藏书室,胡适书房在大厅南面,一间长方形房。卧室在二楼,向南最大的一间房是胡适夫人江冬秀寝室,另有几间是胡适二个儿子胡祖望、胡思杜的寝室。米粮库4号房间多,胡适家里的几个人住不了,当时还有其他人在此住宿,一是胡适弟子罗尔纲,胡适的朋友徐悲鸿、徐志摩来北京,暂无居所时,也住进了小洋楼。”(《胡适为什么偏偏要租房》,微口网)

由此可见,胡适的经济条件并不差。他也从不否认房子的重要性,不然也不会根据家庭的需求不断调整租赁的房型。抗战爆发后,胡适赴美,在这段时间里由于要同时兼顾两地的支出与儿女的用度,胡适的经济出现短暂困难。

1942年,胡适回国,虽然他当时身无分文,但他很快接受了芝加哥大学的聘请,高额的年薪让他选择继续在北京租赁一套更大的房子,东厂胡同一号,这里曾是黎元洪的住处。

胡适赴台后,一直住的是公家的房子,依旧没有购置私人的房产。

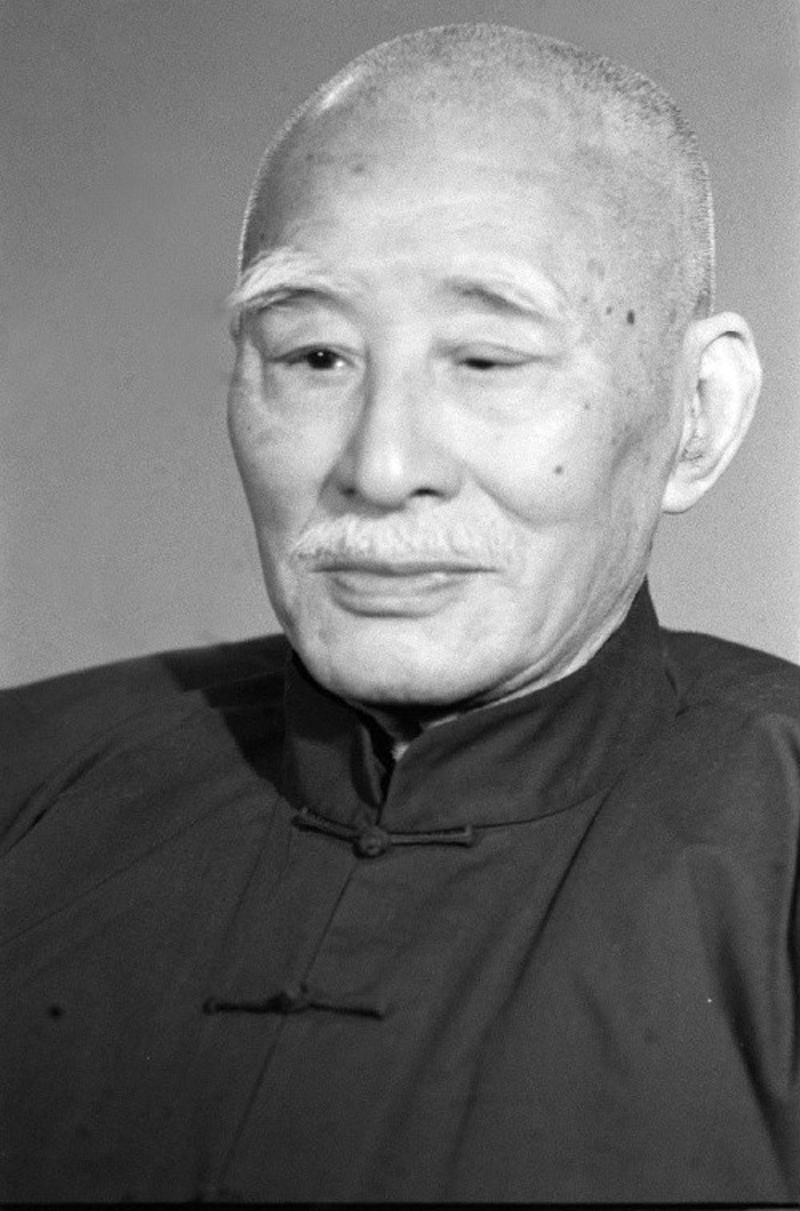

像这样的租房专业户不止胡适一个。无独有偶,胡适一生敬重的蔡元培先生(他尊称蔡元培先生为老师,他在老师生日的时候,凑钱买房给老师做贺礼)也是没有置业,靠租房度日。

在蔡元培70岁生日之际,敬爱他的学生们决定送他一份寿礼——一套房子。

“蔡先生于1928年8月,已年逾花甲,六十又二岁,举家离开北平南下,定居上海,至1937年11月,偕妻携子离开上海南下,避难香港,前后九年之间,在上海先后租房竟然多达五次:慕尔呜路升平街243号、极司非尔路49号、静安寺路静安别墅54号、愚园路884号、海格路175号。几乎是过一年多点时间,就得搬一次家,总是寄人篱下。”学生们实在看不过意,决定为这位老人添置一个真正的安居之处。(钱耕森:《北大老校长蔡元培为何不买房?》,人民网·文史频道)

“孑民先生:

我们都是平日最敬爱先生的人,知道明年一月十四日(误,是十一日——引者注),是先生七十岁的寿辰,我们都想准备一点贺礼,略表我们敬爱的微意。我们觉得我们要送一件礼物给一位师友,必须选他所最缺少的东西。我们知道先生为国家,为学术,劳瘁了一生,至今还没有一所房屋,所以不但全家租人家的房子住,就是书籍,也还分散在北平、南京、上海、杭州各地,没有一千归垅庋藏的地方。因此我们商定这回献给先生的寿礼,是先生此时最缺少的一所可以住家藏书的房屋——各地的响应,已超过了我们当初的期望。

现在我们很恭敬的把一点微薄的我们很诚心的祝礼物献给先生;很诚恳的盼望先生接受我们这一点诚意!我们希望先生把这所大家献奉的房屋,用作颐养、著作的地方;同时也可看作社会的一座公共纪念坊,因为这是几百个公民用来纪念他们最敬爱的一个公民的。我们还希望先生的子孙和我们的子孙,都知道社会对于一位终身尽忠于国家和文化而不及其私的公民,是不会忘记的。

先生的健康!

和先生一家的健康!

蒋梦麟 胡 适 王星拱 丁燮林 赵 畸 罗家伦

中华民国二十四年九月七日”

(季羡林主编:《胡适全集》,第24卷,安徽教育出版社2003年版,第253-254页)

师徒之情,溢于言表。蔡元培先生几经推辞未果后,写下一封回执——

“接二十四年九月七日惠函,拜读以后,惭悚得狠!诸君子以元培年近七十,还设有一所可以住家藏书的房屋,特以合力新建房屋相赠。元培固没有送穷的能力,但诸君子也不是席丰履厚的一流:伯夷筑室,供陈仲子居住,仲子怎么敢当呢?诸君子的用意,在对于一个终身尽忠于国家和文化而不及其私的公民,作一种纪念,抽象的讲起来,这种对于公尔忘私的奖励,在元培也是极端赞成的。但现在竟以这种奖励加诸元培,在元培能居之不疑么?但使元培以未能自信的缘故,而决然谢绝,使诸君子善善从长的美意无所藉以表见,不但难逃矫情的责备,而且于赞成奖励之本意,也不免有点冲突。元培现愿为商君时代的徙木者,为燕昭王时代的骏骨,谨拜领诸君子的厚赐,誓以余年,益尽力于对国家对文化的义务;并勉励子孙,永永铭感,且勉为公尔忘私的人物,以报答诸君子的厚意。谨此申谢。”(周天度:《蔡元培传》,人民出版社1984年版,第379页)

尽管这套房子随着七七事变的到来没有了下文,但蔡元培先生一生的高风亮节与学生们对此的理解与支持还是在历史上留下了一段佳话。随后,国民政府将蔡元培接到了香港,他在那里走完了一生。

蔡元培曾身为北大校长,胡适26岁便成为教授,他们的个人收入相对而言,在民国的文人群体中算是比较丰厚的。可他们没有趁热打铁在北京置办房产,而是选择背离中国传统的安家观,只租房子。难道他们不希望获得片刻的安稳与确定?当然不会,这毕竟是人的共性。那究竟是为什么呢?小编想,这或许是两位先生的人生不仅仅被房子二字所定格的缘故。

北洋政府统治年间(1921—1928),对教育经费的投入较少。他们的收入可能名不副实,并没有所记载得那么丰厚。然而,这并不是胡适与蔡元培选择租房居住的主要原因。胡适与蔡元培的大部分收入,并没有放在为自己添置家产这方面上,而是投入了更为广阔的天地。

胡适一直认为,他还有比买房更重要的事要做。比如把钱省下来买书买画,买敦煌残卷,买各种文物等。除了奉养母亲,资助亲人,胡适对学生,对朋友,也毫不吝惜地伸出援手,能帮就帮。

林语堂曾经回忆过,身为官费留学生的他他初到哈佛求学遇到经济困难,胡适毫不犹豫,自掏腰包,填补了公费的空缺,帮助林语堂解决燃眉之急。两千美元在现在亦是一个不小的数字,而在当时,胡适等于送出了一座豪宅。

胡适的个人收入既要承担自己与妻子的衣食用度,也要预备儿女经济上的一些支出。他还不仅仅资助学生与朋友的生活困难,当他们在学习或研究时遇到经济阻力时,胡适也主动替他们排忧解难。他还资助对中国文化教育事业有益的社会研究和野外调查。对学术,对教育,胡适更是从不吝啬。他将被他人用来购买房子的钱放在资助学术,帮助他人与社会上,租房子显然更对他的胃口。

蔡元培先生也是如此。他的大部分钱都用来购买中外图书典籍,搬一次家就捐赠一次给北大。另外他还兼着不少公益组织理事之职,平时教务繁忙,不可能出力,出钱则少不了。另外还有不少上门求助的亲友、学生,蔡先生基本是来者不拒。如此这般,他还真没余钱去买房子。

如今我们盛行一种以结果论天下的价值观,而房子就是最喜欢用来代表结果的事物。对于胡适和蔡元培的人生而言,他们已不仅仅看重个人的温饱冷暖,而是以己及人,慢慢辐射,逐渐胸怀天下。购房与租房只是辅助他们生活的一种形式,房子所属是不是自己不重要,只要能住,可以住,照样住得开心,阖家幸福。

在楼市越炒越热,甚至有股自杀式的热情的今日,放开我们的眼睛,回过头去看看这些历史中因为房子上演种种悲欢离合的他与她,是不是顿然感到有些豁然开朗呢?

曾经执迷过的不一定一直陪伴,未曾疯狂追逐的其实一直默默耕耘着;饥寒中迫于生存的选择也有些温暖的人情味,而当有了与之相符的财富,你的世界一旦放大,它也未必有你之前看得那么重。

希望他们曾经卯上的这些劲儿,能让大家都慢慢看清楚,我们爱房子,需要房子,但千万别掉进房子背后的影子里,失去了自我的认知与判断。他们的感慨和议论其实跨越了近百年,一直都在,我们所发愁的并不新鲜,也不是不能解决。因此,我们始终要对生活怀有希望!