南粤工匠|探究光纤上的无限可能,小蛮腰也用他的设计

记者 尹来

2016-05-31 09:30

记者 尹来

2016-05-31 09:30

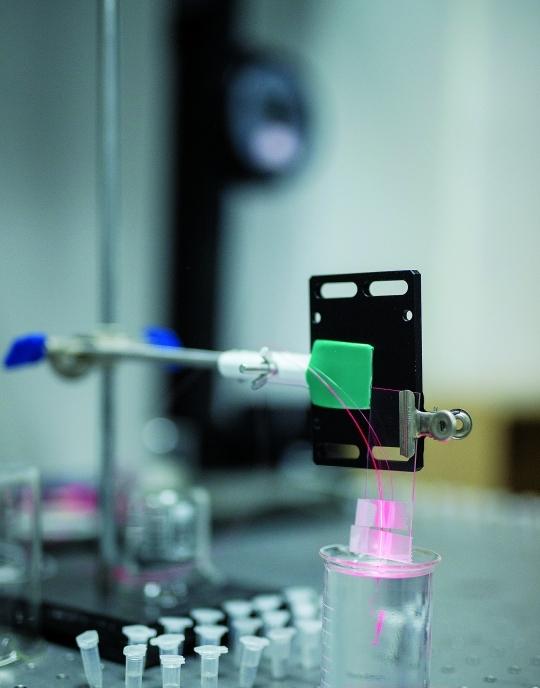

一根细如发丝的光纤,闪亮、脆弱、透明,它能给我们带来什么?这个疑问的背后,可能是无穷无尽的答案。

暨南大学光子技术研究院,一个只有19人的团队,七年来承担了113项科研项目,其中国家级项目34项、省部级项目36项,获得总经费7268万元。他们每天都在这根细小的光纤上做文章:用光纤来监控广州塔摇摆倾斜的角度;用光纤来给未来电网做智能监控;甚至用光纤来收集人体内部的生物数据、给体内组织拍照片……

在院长关柏鸥教授的带领下,这支平均年龄只有34岁的年轻队伍,在光纤技术领域屡获殊荣,既争创国际领先水平的研究成果,也结合现实,用技术服务现实生活。

小光纤里的大世界

光纤,对社会大众来说可能既熟悉又陌生。正是这如头发丝一般细的光纤,令语音、视频等信息能够穿越千里,才有了互联网时代。每天都在享受着互联网生活的我们,却很少关注到光纤本身其实也具备了很大的想象空间。

“除了传递信息之外,光纤其实在现实生活中还能发挥很多其他作用。”关柏鸥说:“这是一个与现实生活应用紧密相关的学科。”信息社会有三个支柱技术,分别是传感器技术、通信技术、计算机技术。在前两个支柱技术中,光纤都扮演着重要的角色。

关柏鸥说,光纤拥有电传感器的引线功能,相对于传统的电学传感器来说,1000个传感器需要3000根引线引导,而10根光纤就能承载1000个传感器。光纤大大简化了结构,减轻了附加载荷,使得安装和使用都更加便利,且光纤不受电磁干扰,不怕电击雷击。

关柏鸥多年来一直致力于研究光纤传感技术,他的成果第一次与广州结缘时,他本人却还没有来到广州。

在广州市民再熟悉不过的“小蛮腰”上,就安装了由关柏鸥和同事发明的光纤倾角传感器,这些光纤倾角传感器能够监测出广州塔在任何时刻的摇摆倾斜角度。

“早在十几年前,我们就把光纤传感器用在香港青马大桥上。与以电为基础的传统传感器相比较,光纤传感器具有灵敏度高、抗电磁干扰、超高压绝缘、防燃防爆、适于远距离遥测、适于恶劣环境工作等突出优点。”

后来光纤传感器就被应用在广州塔上,广州塔是目前世界上安装了光纤传感器的最高建筑。“广州塔整个塔身布满了200多个传感器,感受周边的震动、倾斜角度的改变等,并向后台实时发回数据。传感器可以随时监测广州塔的轻微异动。”关柏鸥说,汶川地震时,广州塔还在建设中,传感器就监测到异常波动数据并及时发回监控后台。

广州塔巧妙地在高处建造了两个水箱,平时盛着3000吨消防用水,能够根据传感器实时发出的自身摇摆数值及外界环境变化,自动调整水的运动模式,降低塔身晃动幅度。如此减振控制系统,属世界首创。“传感器一经装上,就可以使用多年,这些年来,基本监测数据都还在正常范围内。”

让电网具有感知功能

据关柏鸥介绍,光纤传感器埋在地下,能够迅速感知地震,为社会提供预警;装置在飞机机身,能够不再完全依赖于落地后的人工巡检,而在飞行时实时监测机身关键零部件的老化情况;放进人体中,能够对人的生命体征和细胞老化过程进行监测……这些都是光纤应用于生活的现实意义。

“我们正在研制面向智能电网监测的系列光纤传感器。”关柏鸥透露。由于国内外缺乏系统的冰灾防治技术和高效的融除冰装备,2008年初那场冰灾让南方地区的电网遭受到严重打击,“我们这个传感器就是针对这方面的应用。”

关柏鸥解释说,现在已有电网防冰系统、电网覆冰预报系统陆续出台,但大部分技术还是以电传感器为主。电传感器有一个稳定问题。高压电线会有一定的电辐射,对电传感器会造成影响。此外,电传感器还有一个动力设备的更换问题,使用一段时间后,就需要人工进行更换。

“光纤传感器不需要现场供电,而且不受电磁波影响,只要装上,就可以很稳定地发挥作用。它不但能够感知导线温度,还能够感知导线、绝缘子和杆塔的应变、振动、扭转等信息,并将这些信息实时地传送到控制中心。就相当于为电网安装了神经感知系统,实现电网的智能化。”

研究院还承担了多项华为技术有限公司的前沿技术攻关项目,联合开展高速光通信系统方面的合作研究,在下一代光调制技术、先进光与数字信号处理技术领域取得了多项研究成果,并共同申请了多项国际专利。

每个年轻老师都有国家级课题

在光纤世界里,关柏鸥无疑是一个极具想象力的人,但做科研,光靠想象力不够。任何一项科研项目,都需要经过大量的试验来佐证。

“曾经在一个项目中,我们需要在光纤上制作一种器件,在当时这种器件最小长度也要在3厘米以上,我们希望更小巧。”关柏鸥回忆说,为了克服这个难题,他和团队花了几年时间,做了大量工作。

“首先是优化制作设备,进行设备参数优化;然后是光纤的选取,我们尝试了上百种光纤;最后是优化制作过程和器件参数。”关柏鸥说,当时是不同试验交叉进行,整体工作前后持续了几年时间,虽然不是一直连续不停的尝试,但光尝试上百种光纤这一项,前后就花了将近一年。正是抱着这种精益求精、止于至善的想法,最终他们制作的器件长度小于1厘米,在国内外同类器件中是最短的。

有了带头人的带动,整个团队都以这种精益求精的实干精神见长。

经过7年的发展,而今暨南大学光子技术研究院已经扩展到19人,其中12人入选国家或省部级人才计划,研究院承担科研项目113项,其中国家级项目34项,经费3536万元;省部级项目36项,经费2025万元……每个年轻老师手上都有一个国家级课题。

1983年的王旭东就是团队中的年轻一员,他的研究方向是微波光子学方向,该技术就像一座“桥梁”,一头连着电的世界,一头连着光的世界,充分结合了“光”和“电”二者的优势。微波光子技术会对未来的雷达技术产生革命性的影响。“它可以成为坚固的盾,识别敌方的隐形飞机;也可以成为最锋利的矛,帮助导弹精确击中对方。”他经常早上6点多就来到实验室里,开展一天的工作。

“没有人要求我几点来上班,我要研究些什么,也没人给我硬性规定,但我研究的东西是我真的感兴趣的,所以我很乐意做这些事情,没觉得是辛苦。”王旭东快速融入这个团队,干得兴趣盎然。

他自嘲读博期间总共才写了四五篇论文。进入研究院仅一年时间,他就完成了七八篇论文,而且该拿的人才项目一个也没少,获得国家项目1个、省部级项目2个。

已是副院长的程凌浩,研究的领域是光通信技术,晚上也经常工作到十一二点,他的不少同学而今都在大型企业里拿着高薪。“要比薪水肯定比不上,但职业都应该是可以自由发挥自己才能的地方。我觉得这里就是这么一个地方,所以我很乐意在干这件事。”

学生的意见也很重要

关柏鸥认为,凡事善用众人之智,科研属于智力劳动,更要如此。为此,研究院里始终保持着良好的民主氛围和讨论传统。

“在院里,我佩服你,就是你学术上比我搞得好,没有其他乱七八糟的。”王旭东直言,每每进行讨论时,大家都可以畅所欲言,并不会有太多顾虑。

“针对课题,往往会有热烈讨论,讨论时并不会论资排辈,即便是学生,都可以充分发表自己的看法。”关柏鸥说,很多次都有年轻团队成员,甚至是学生的建设性意见被吸纳到项目里,这已是很常见的事情。

不光是团队成员之间的讨论,因为“接地气”的各类科研项目,研究院里也总是有各行各业的人来来往往。“做科研不能关起门来做,我们很多项目都需要跟不同背景、不同方向的人合作。”

院里正在开展光纤生物传感器方面研究,就需要跟医学、材料、光电子等多个学科打交道。“我们还会跟医生们一起开会讨论,让他们提问题,交叉合作对于项目的开展非常很重要。”

由于项目跨学科,有时候难免会发生鸡同鸭讲的事。对此,关柏鸥感触颇深。“其实大家的诉求可能是一样的,但因为一些术语问题,他们想要的诉求,可能运用光纤不能达到;而我们讲的很多东西,他们也不理解。”不过,关柏鸥反而认为这种交流对于双方来说都很有意义,“只有这样,我们才能接触到这个行业本身的一些东西,研制出来的产品也更符合实际应用的需求,仔细‘听’他们的话,我们的产品才能更好地为他们服务。”

南都对话

“哪怕再小的事情,你都要做到极致”

南都:走进你们实验室,感觉到这些项目都特别接地气。

关柏鸥:不同学科和专业有不同的特点。有些基础学科,你不能要求它的研究一定要解决实际问题。但若干年后会发现,一些在当时看似没有实际用途的研究,它的用处和价值可能会更大。我们光电属于工科,那么我们会尽量面对实际问题来开展研究。从现在来看,我们这条科研与社会需求相结合的路是走得很顺的,而且效果不错。

南都:这些项目都是主动找上来的吗?

关柏鸥:不少都是主动找上来的。

南都:你最近重点的研究方向是哪块?

关柏鸥:我们团队最近努力在做的一个课题是在光纤生物传感器技术这块,我们主要是想将光纤传感器用于心血管病和癌症等重大疾病的早期诊断。我们希望光纤传感器可以以近乎无创的方式植入体内,对人体的影响是可以降至最低。通过传感器,获取人体内部病灶信息,立刻告诉你肿瘤是良性的还是恶性的。

南都:感觉你的研究院就像科幻电影一样,总之就是要把光纤的各类功能开发出来,用到极致。

关柏鸥:是的。我们有一个团队,大家都很年轻,非常有创造力。可以充分挖掘出光纤的潜能和可用性。最关键的,他们还都很爱这么干。

南都:为什么这么热衷开发光纤的各种功能?

关柏鸥:这是一件非常有乐趣的事情。而且,我们这个专业本身就是一件跟人们的普通生活息息相关的一个东西,用自己的专业知识,更好地改善人们的生活。

南都:你的团队非常年轻,平时合作时除了动力十足外,会不会也会有一些难免的摩擦?

关柏鸥:到目前为止,我们团队还没有出现过什么摩擦。他们都很有理想,有激情,都是想做事的人。我们能做的就是提供好的环境,让他们开心做事。

南都:这个好的环境包括什么?

关柏鸥:好的环境当然首先是硬件,实验室设备条件要过硬。更重要的是氛围要好,让大家和谐、愉快地工作。

我们这个研究院2009年才建立,所以没有什么历史的负担。我们觉得这个单位应该是怎么样,我们就努力把它塑造成这个样子。我们通过民主讨论,把规则制定好,我们就会共同遵循这个规则。我们每个人都是管理者,而不是被管理。大家彼此信任,相互尊重,通力合作,工作起来特别顺畅。

南都:研究院里很多老师都提到,研究院给的空间非常大,给他们的限制特别小。为什么?

关柏鸥:我们研究院19个人,但大家研究的课题不尽相同。有的课题一个人就够了,有的课题需要多个人合作。

很多人都觉得做科研是一件很苦的事情,觉得你们每天在实验室,又要经常加班加点,是不是又辛苦又累?其实,如果你足够喜欢这项工作,你每天在实验室就跟别人每天在旅行一样,沿途有看不完的风景,那你越累就会越乐在其中。

既然是在做一件你自己喜欢的事情,我们怎么能给你设置那么多条条框框?我们很多老师研究课题就是他自己感兴趣的,他会付出极大的热情去做。根本不需要你逼他加班加点,我们很多老师回家后都做到十一二点钟,因为对于他来说,他在做一件自己很喜欢的事情。

南都:你眼中的工匠精神是什么?

关柏鸥:我有次在日本坐地铁,看到一个做清洁工人,他在擦扶手电梯。他用抹布擦来擦去,擦完还反复地看,从各个角度看,看擦得是否干净。那份认真和专注,就像在摆弄一件家里收藏的古董。我觉得这就是工匠精神。哪怕再小的事情,你都要做到极致。

凡事善用众人之智,科研属于智力劳动,更要如此。

你理解的“工匠精神”是什么

关柏鸥:做任何东西,首先要有个敬业的精神。就是我们所谓的干一行,爱一行。哪怕是最简单的事情,都要做到极致。

如何呼唤“工匠精神”的回归

关柏鸥:什么是敬业?行业本身是不能分成三六九等的。敬业就是热爱自己所从事的工作,尽最大努力去做好。就像日本地铁里的那位清洁工人,那份敬业态度非常值得尊重。我们经常会问小孩子长大以后想做什么,我们希望是有各种各样的理想,比如想当护士、当教师、当律师、当厨师、做消防员、做救生员等等,希望是这样一幅图景。这是小时候的理想,长大后从事了这个职业,做的是自己喜欢做的事情,就会认真对待自己的职业。各行各业都能把一个简单事情做到极致,那我们这个社会,不会不好。

【总策划】任天阳

【统筹】王海军 李艳 刘丽君 王卫国 陈实 李陵玻

【执行统筹】徐艳 黄海珊

【采写】南都记者 尹来

【通讯员】麦尚文 苏运生

【摄影】南都记者 钟锐钧

【来源】南方都市报

相关文章

- 南粤工匠|享受城市美观的时候,别忘了他们的琐屑工作

- 南方+ 2016-05-23

- 南粤工匠|谁家的昂贵机床在沉睡,他去唤醒

- 南方+ 2016-05-20

- 南粤工匠|曾经,德国人不信他们能酿出纯生啤酒

- 南方+ 2016-05-16

- 南粤工匠|十几年前,首饰加工业就有他的“智造”传奇

- 南方+ 2016-05-13

- 南粤工匠|3位东莞工匠“拿下”美国地铁订单

- 南方+ 2016-05-06

- 南粤工匠|船厂“国宝级”焊工——陈庆城

- 广东卫视 2016-05-03

- 南粤工匠|你以为过时的收音机,被他打磨成了高大上神器

- 南方视觉 2016-04-12

- 南粤工匠|视野盲区,听音焊接

- 南方+ 2016-04-01