午间道|杨绛先生“有什么好”

南周知道 2016-05-26 11:26

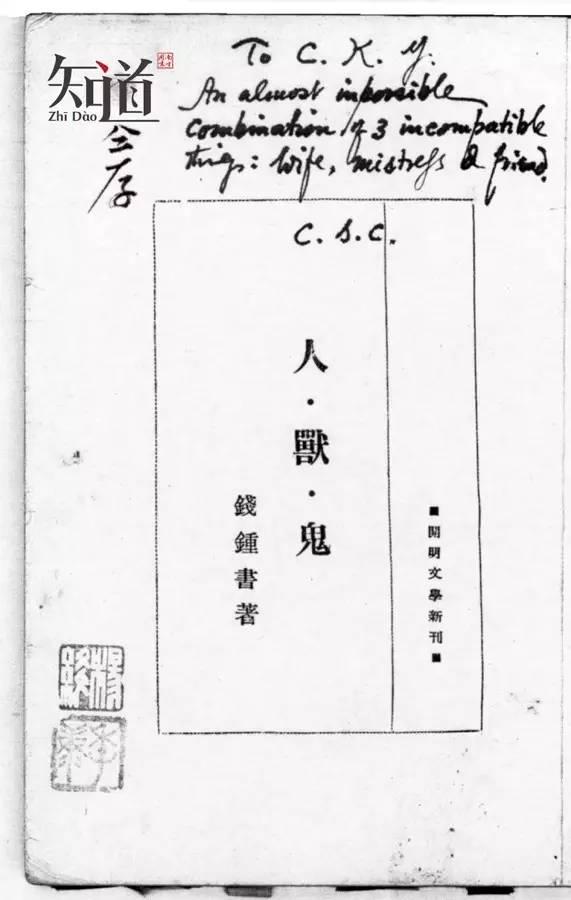

2016年5月25日凌晨,著名女作家、文学翻译家和外国文学研究家、钱锺书夫人杨绛在北京协和医院病逝,享年105岁。钱锺书曾用一句话,概括他与杨绛的爱情:“绝无仅有的结合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友。”

很多年前,曾去北京三里河南沙沟杨绛先生的寓所拜访。“访谈”后,整理了文字给杨先生看。杨先生后来转念不同意刊发,亲笔写了一封信来致歉。她对维护钱先生念兹在兹,不想节外生枝。我自然尊重她的意愿。

我曾写过一本关于读书的小书。后来再版时,执意做了几处修订。最大的一处,就是把谈钱锺书的一篇改作“钱杨双峰”——相对于钱先生,我内心里更偏好杨绛先生的文字。

她的文字真好。她的文字跟意思非常熨帖,毫无此消彼长的差异。钱先生的文字往往比较参差,文字有时候比意思还显豁,当然又生出一些意思来——用杨先生后来的文字比较钱先生早年的文字似乎有些不公平。但是读书本来就是凭着印象做结论。

杨绛先生的散文写作、小说写作大都在躁郁的年代,却极度沉潜。

《洗澡》+《丙午丁未年纪事》+《干校六记》,连缀起来看,就是一部极好的知识分子当代史。《围城》可以作为“前史”看。

网上流传的杨绛先生《百岁感言》是网友拼凑的“伪作”,但是百岁的杨先生居然写出《洗澡之后》。不仅完成了一段未完的男女故事,也完成了一段时代写真。

杨绛先生的戏剧成名还要早于张爱玲。张爱玲改了自己的《倾城之恋》作话剧,1944年12月在上海的新光大戏院上演,连演了80场。但是同年夏天,杨绛的《游戏人间》在上海巴黎大戏院由苦干剧团上演,已经是她的第三部话剧了。

她第二部话剧《弄真成假》刺激了钱先生写《围城》,是众所周知的故事了。

很多年以前,尚有一位电影导演发愿拍出一部《围城》电视剧,满城都说好。现如今,电视业、视频业纷纷争抢网络IP的时代,居然没有一家公司一个导演去追一追杨绛先生的《洗澡》、《洗澡之后》、《干校六记》吗?

无论怎样,那真是愚蠢啊。

网络时代难免浮躁、喧哗,但是,也聚合了所有愿意追逐自喜自得的精神消费之众。这种市场需求从未消失,蔚为大观。

即使网络时代,也不会再出现“钱锺书夫人过世”的新闻标题吧?

很多年轻读者并非从钱锺书夫人的字样开始阅读杨绛的。《我们仨》、《走到人生边上》聚合了杨先生自己的新读者。

《我们仨》有亲切的故事,故事中也有跌宕。故事都给了丈夫和女儿,但是杨绛先生的真身也浮凸在其中。《走到人生边上》,不自苦、不自笑,却有自甘自得的“自问自答”,“只是浅显的事,不是专门之学,普通人都明白。”是杨绛先生“和自己的老、病、忙斗争中挣扎着写成的”。

杨绛先生的好,是她用过来人的人性的法眼细细的打量世道人情,明明白白的写出来。

如果没有作家获奖,没有作家过世,没有作品被改编成影视剧,我们还会留意文学吗?文学阅读是青少年时代的事情,或者连青少年的事情也不是了吗?

我不相信。天不变道亦不变。人性不变,人性的需要也不会变。

童书、文学书、教科书是我们阅读的人生三书,你逃不掉的。这其中,文学是最大者。

偶然看到香奈儿的一段话,说得很好:“我见过很多睿智而博学的人,他们惊异于我所知的一切。如果我告诉他们我是通过小说学会了生活,那么他们更会惊诧万分。”香奈儿甚至说,“如果我有女儿,她们所有的一切教育将来源于小说。小说里记载着别处没有写到的重要定律,这些定律往往能支配人类。”

杨绛先生写过一篇《傲慢与偏见》的评论,标题是《有什么好?》。文中说:我们不能单凭小说里的故事来评定这部小说,“故事不讲作者的心思”,但是“他的心思会像弦外之音,随处在作品里透露出来。”

文中引用简·奥斯丁的话说小说家:“他用最恰当的语言,向世人表达他对人类最彻底的了解。”

迄今为止,我唯一未读的一种杨绛,是她从西班牙文翻译的《堂吉诃德》。2016年也是莎士比亚汤显祖和塞万提斯年。杨先生过世了。我必要把这笔积欠还掉才心安。

网络时代,很多没有读过的作家,我们也以为知道并且可以大肆批评,这种情形一定是错的。

■番外二则

关于《我们仨》的出版

1994 年夏、1995 年冬,钱锺书先生和女儿钱瑗相继住院,杨绛先生八十多岁了,奔波于家与两所医院之间。三人分居三处,这样的生活持续了几年。其间有一次我去看望杨先生,当时钱先生和女儿都病情加重,再加上一些无聊的烦心事干扰,杨先生的心情很不好。我劝先生不理那些莫名其妙的事,赶快抓时间写写你们仨,这件事只有你能做,而且十分有意义。杨先生答应了我,说好,就写一本《我们仨》。

最初设想,这本书一家三口各写一部分,钱瑗写父母,杨先生写父女俩,钱先生写他眼中的母女俩。到1996年10月,钱瑗已经非常衰弱,预感自己的日子不多了。她请求妈妈,把《我们仨》的题目让给她写,她要把和父母一起生活的点点滴滴写下来。躺在病床上,钱瑗在护士的帮助下断续写了5篇,最后都不能进食了,还在写。杨先生见重病的女儿写得实在艰难,劝她停一停。这一停,就再没有能够重新拿起笔。我记得钱瑗最后一篇文章落的日期是1997年2月26日,她去世的前6天。

1997年3月,钱瑗走。1998年12月,钱锺书先生也去了。相继失掉两个最亲爱的人,杨先生心里的哀痛可以想见。

年近九十的老人给自己安排了繁重的工作:翻译、编校、整理钱先生生前留下的大量手稿和读书笔记。2002年冬天,杨先生终于开始写《我们仨》。从约稿到动笔,时隔6年,董秀玉说她从未想过要催促杨先生,“我知道她心中有数,能写的时候自然就会写了”。

——摘自北京三联书店前总经理董秀玉口述,本文出自2008年12月刊行的《守望家园——生活·读书·新知三联书店》,作者曾焱。

关于老照片的故事

钱锺书曾用一句话,概括他与杨绛的爱情:“绝无仅有的结合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友。”写《围城》时钱曾说:“这本书整整写了两年。两年里忧世伤生,屡想中止。由于杨绛女士不断的督促,替我挡了许多事,省出时间来,得以锱铢积累地写完。照例这本书该献给她。”

如今,回顾珍贵的老照片,得以感受两人淳朴且美丽的爱情。