广州创新驱动怎么做?已经布下“北斗七星阵”!

记者 马喜生、陈思勤等

2016-05-25 08:48

记者 马喜生、陈思勤等

2016-05-25 08:48

5月24日,广州国际科技创新枢纽建设“双喜临门”。上午,新加坡知识产权局中国代表处在广州中新知识城揭牌;下午,广州民营经济总部大厦在琶洲互联网创新集聚区内奠基。

一个月前,投资超百亿元的思科中国创新中心总部签约落户广州,搭建集“产、学、研、商、居”功能于一体的智慧城,触动广州物联网、云计算等产业神经。

13天前,国际权威科学杂志《自然》关注广州:“从贸易枢纽到创新沃土,这座商业城市迅速成为科学家、研究者与产业界共同研发高科技产品与创新的中心。”

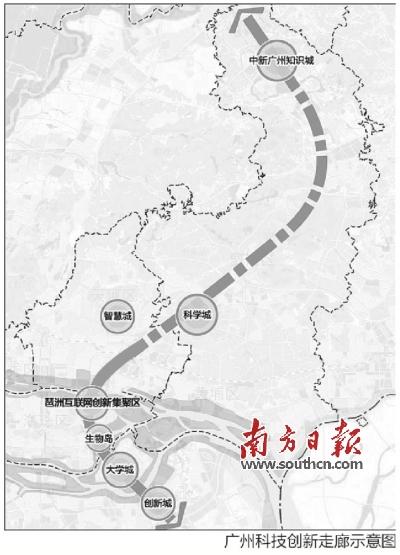

聚焦城市东南,中新广州知识城、广州科学城、琶洲互联网创新集聚区、国际创新城等创新重点区域弧形排开,这被称为广州创新驱动的“北斗七星阵”。

透过“北斗七星阵”这条创新走廊,一座科技创新枢纽型城市跃然眼前:枢纽属性强的企业和机构在此集聚,带动研发、人才、产业、技术、资金等创新要素快速连接、聚合成型,让创新和产业走得更近、绑得更紧、融合发力。

目前,打造国际科技创新枢纽,为建设国家创新中心城市提供关键支撑,成为广州的时代抉择。

“网易系”“思科圈”的裂变创新力

广州天银商贸大厦23楼,找塑料网总部内的液晶屏实时直播着每天的交易数据。从去年4月开始,这家公司每月撮合的交易额突破10亿元大关。2015年1月,创办仅半年的找塑料网获得启明创投和IDG资本2000万美元的A轮融资,“火箭”成长速度令人咋舌。

CEO牟斌的成功绝非偶然,在他的身上有着一个显眼的“标签”——网易前垂直电商频道产品经理。

找塑料网是众多“网易系”创业公司的一员。网上盛传着一份“网易系”创业名单,YY语音、56网、简悦、多益网络、狼骑网络等新贵均从广州“发迹”。创投人士对“网易系”的创业情怀、团队精神、商业眼光多有认同。

去年,广州提出建设国际科技创新枢纽,着力引进和培育一批具有“吸附器”和“辐射源”功能的枢纽型企业成为关键发力点。IDG、思科等企业即属此列。

今年初,IDG资本频频与广州接触,释放信号在广州布局南方总部。IDG资本副总裁、合伙人杨飞称,IDG南方总部将聚焦广州标杆性投资项目和潜力创投人才。

4月22日,思科与广州市签订协议,在国际创新城投资超百亿元建设中国创新中心总部,打造集“产、学、研、商、居”等功能的智慧城。思科还为广州带来了顶尖智慧“朋友圈”,东华软件、城云科技、大同股份、广达电脑、易和信息、思创华通等十家国内外一流软件信息企业纷纷落户,共同催生物联网、云计算、智慧健康、大数据分析等新业态。

广州牵手思科,看中其在全球互联网行业中的枢纽作用及“智慧城市建设”的独特理念。思科落户羊城,瞄准广州扮演着珠三角地区“智造心脏”的职能。

“巨无霸”枢纽企业布局广州,“潜力股”企业同样机会多多。

在南沙新区,芬尼克兹“裂变式创业”引发外界关注。最近4年,公司母体裂变出8家“芬尼系”企业群,所产商品不但拥有自主品牌,还远销欧、美、澳等80多个国家和地区,年产值数以亿元计。被阿里巴巴收购的UC手机浏览器,已走出国门,在美国、印度、印尼、巴基斯坦、越南等国家“开枝散叶”,截至今年4月全球用户超5亿。

位于广州T.I.T创意产业园内的微信总部,同样是一家极具枢纽型互联网企业。经过5年发展,微信已经演变成人与人、人与服务、人与商业的互联平台。大众点评网、京东商城、滴滴快车、电影购票、公立医院、城市政务服务接入微信平台,产品渗透到电商金融、民生服务、创新业务、行业升级等领域。

从网易系、微信、思科、IDG等“巨无霸”企业,到冉冉升起的平台型“新星”,广州成为吸纳枢纽型企业洼地,不断擦亮科技创新枢纽“金字招牌”。

大学城要变创新城

4月29日,复星集团南方总部基地破土动工,成为琶洲互联网创新集聚区第一个开工项目。在复星战略版图中,南方总部定位为“健康蜂巢+金融蜂巢”城市综合体。不久的将来,健康管理、金融创新、精品商业……一系列新业态将在此涌现。

阿里巴巴、唯品会也在加快节奏。5月15日,阿里集团移动事业群总裁俞永福告诉前来阿里总部考察的广州市党政代表团,“华南运营中心项目准备7月份动工”。

腾讯、小米、科大讯飞、粤科金融、YY语音……14家企业扎堆集聚10平方公里的琶洲岛,探寻“互联网+”创新风口。

5月4日,三十而立的陈第有些兴奋:有米科技的香港子公司获得Google公司广告平台全球业务代理权。6年前,就读华南理工计算机学院的他,带领团队在宿舍做出了国内首家移动广告平台有米科技,被誉为中国版的“Admob”。此前,Admob已被Google以7.5亿美元收购。

有米科技所在的广州大学城,12所重点高校落户,学生近20万人,拥有各类独立科研与开发机构160个,国家重点学科44个,国家重点实验室7个。

高校、政府、企业、社会组织……各类主体、力量在此平台上汇聚,先产生连接,进而发生“化学反应”,释放新动能。

广州国家现代服务业集成电路设计产业化基地由番禺区下辖国企、广东工业大学和一家民营企业共同建设的特色孵化器。孵化面积约2.6万平方米,入驻企业50多家。孵化器的运营机构为广州星海集成电路基地有限公司,由三方联合注资成立。

“我们孵化的项目以信息技术、软件服务、新媒体、智能控制为主,这些领域也是广东工业大学的优势学科。”广州星海集成电路基地有限公司负责人何伟杰说。

番禺区还与中山大学、广东药学院合作,共建数字家庭应用示范基地、健康产业产学研孵化基地,已培育创新型企业300多家。

“元老级”国家级高新区片区——黄花岗科技园“花样翻新”。前不久,科创咖啡馆一站式科技金融服务平台正式运营。“吸引了包括中科招商、海汇投资、粤科风投、市科风投、广东文投等63家投资机构入驻,11支合作基金合作。”园区管委会主任郭环说,园区的物理空间有限,但完善提升功能的空间无限。

珠江新城往北,以天河软件园为核心散开,元岗智汇park、车陂联合社区、T.I.T创意园、五山乐天创意园、远洋“新三板”企业孵化基地等一批特色孵化器密布,华南黑马会、广州创新谷、伯乐咖啡、孵客、创吧、广东微谷等近百家众创孵化空间如春笋涌现,成千上万个极具创意和激情的“双创”团队在此汇聚,由点到线再成面,正在改变广州城市创新的版图。

从高新区到中新知识城,从科学城到琶洲岛,从国际生物岛到大学城、国际创新城一带,这些重点枢纽创新平台,正呈“北斗七星阵”之势拉开广州科技产业创新的新空间。

新型研发机构集群崛起

5月12日,国际权威科学杂志《自然》关注到广州。强大的科研实力被《自然》重点提及:79所大学、141家研发机构、19家国家重点实验室,广东大多数研发机构布局于此。

不过,在141家研发机构中,有28家有些另类,它们被称为“四不像”——既是大学又不完全像大学,既是科研机构又不像科研机构,既是企业又不完全像企业,既是事业单位又不完全像事业单位,学名则较新型研发机构。

近日,由中科院广州生物医药与健康研究院参与共同开发的抗阿尔茨海默症1.1类新药-GIBH130及其片剂获得了国家食品药品监督管理局(CFDA)颁发的“药物临床试验批件”,引发业界关注。

生物健康研究院原本是中科院下属地方机构,十年前便实行全员聘用制,从院长到研究员,一律按照企业规范聘用,为日后科研人员主动创新、对接全球埋下伏笔。

“‘新’在更开放、更宽广,让研发机构的导向从政府立项转而对接市场需求。”生物健康研究院副院长侯红明说,他们成立了研发中心负责科研转化。不过,这里的转化是把科研人员的设想进行开发、小试和检测,改良后的成果更容易被市场接受。

广州光机电子技术研究院另辟蹊径,创建孵化器帮助科研人员设立科技企业。中国科学院院士陈星旦团队就落户于此,其开发的近红外光谱仪,今年产值有望超过1000万元。

坐落于广州南沙资讯科技园的霍英东研究院,与珠三角时下火热的高端制造业、电子信息技术、新能源材料、物联网等频繁接触,碰撞出科研转化火花。2007年成立以来,霍英东研究院获超过30项国家专利,大疆无人机、晶科电子等知名企业均脱胎于此。

六次蝉联全球最快超级计算机的“天河二号”,吸引着全国高精尖制造和科研开发寻求合作,成为广州先进制造业、新药制备、气象环境、大型设备研发和仿真模拟等领域的产学研“潜力股”。

3月2日,借助广船国际和广汽集团等一系列合作案例,广州超算中心与上海交大、浙大等高校科研人员达成参与超算平台研究开发备忘录。

全国创交会永久落户、枢纽型企业集聚引发创新裂变,全省最大新型研发机构集群崛起,校地协同让大学城变创新城……以创新为本,广州科技枢纽型城市雏形渐显。

【原标题】广州创新驱动的“北斗七星阵”

【记者】马喜生 陈思勤 黄伟 黄少宏 朱伟良 谭亦芳