岭南陈氏飞针到底有多厉害,竟让老外不远千里来取经

记者 曹斯

2016-04-14 16:29

记者 曹斯

2016-04-14 16:29

前不久,“岭南陈氏针法”被正式列入“广东省第六批省级非物质文化遗产名录”。这让广东省中医院这个传统疗法的“活博物馆”和“集散地”,吸引了更多患者和求学者。

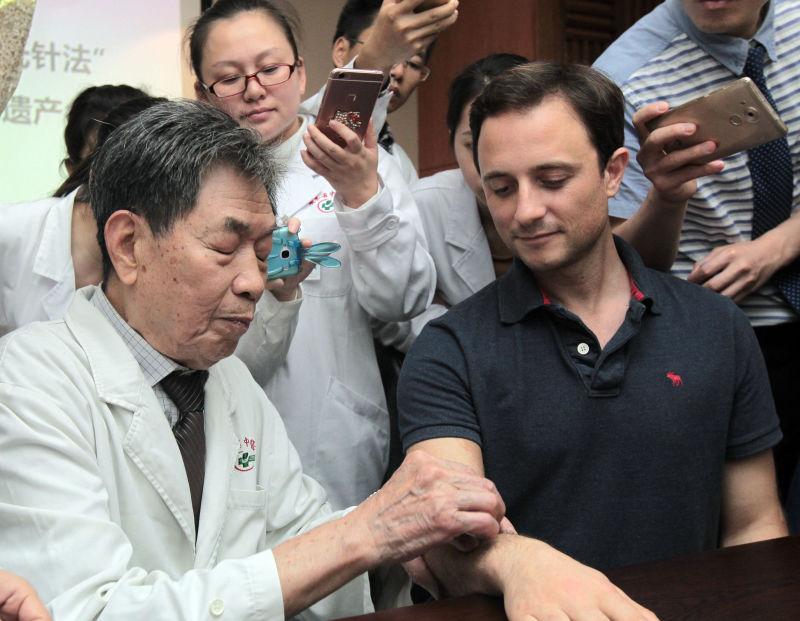

13日,在广东省中医院举办的“岭南陈氏针法”省级非物质文化遗产项目授牌仪式上,一张“洋面孔”吸引了不少人的注意。

十多天前,荷兰人Luc Ortelli(卢克·奥特利)特意从温哥华飞到广州来拜师学艺。

12年前,他第一次接触针灸治疗后,发现针灸在缓解压力、放松肌肉和改善睡眠方面有十分神奇的效果,于是萌生兴趣,甚至跑到加拿大温哥华学习中医。此次,他专门来广东省中医院“取经”,就是冲着“岭南陈氏针法”这块金字招牌。

多年来,“岭南陈氏针法”吸引了来自英、美、法、日等36个国家和地区的留学生、进修医师前来广东省中医院针灸科求学。究竟是什么样的针灸技术,有这么大的魅力?

凝聚两代弟子五代人心血

“岭南陈氏针法”经历了两代弟子五代人的继承、创新和发展,包含了“陈氏飞针法”、“陈氏分级补泻手法”和“陈氏导气手法”。它最早可追溯到一百多年前的清朝。

1895年,医师陈宝珊在西关开了一家中医馆,接诊了很多骨伤科病人。他按照传统的经络学说,利用循经点穴的手法对这些病人进行治疗,在实践中摸索出陈氏针法的雏形。

后来,陈锦昌继承父业,慢慢地将诊治的病种扩大到内外妇儿等其他科,在两广地区积累了一些名气,还吸引了不少港澳台及周边地区的求医者。

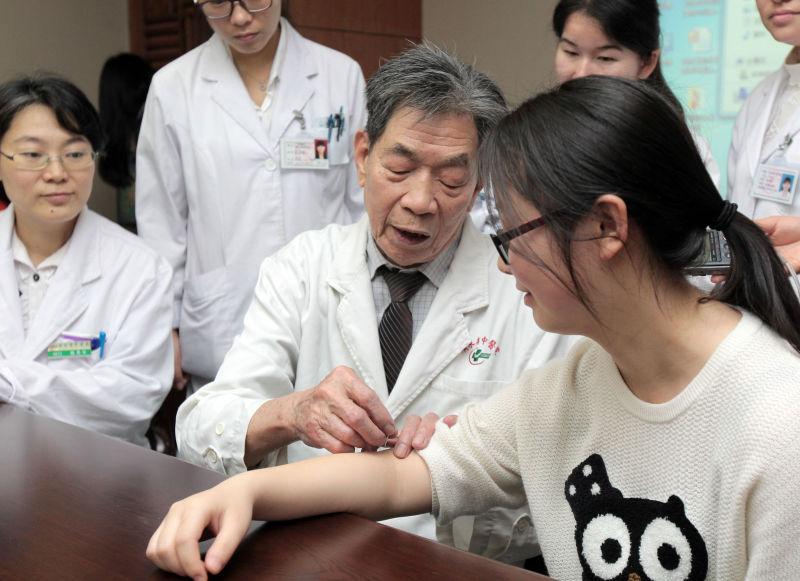

到孙辈陈全新这一代时,他开始对无痛针法进行研究,在传统进针手法的基础上,独创了“快速旋转进针法”。

由于针是快速旋转刺入的,所以穿透力强、刺入准确,就尽量减少了病人的痛感,而且医生持针的手指不会接触针体,可有效地避免污染,呈现出“无菌、无痛、准确、快速”的特点,深受患者欢迎,也被国外同行誉为“飞针”。

陈全新没有满足于此,又提出规范化的“分级补泻手法”,这才构建起“岭南陈氏飞针”的核心。

如今,“岭南陈氏针法”在治疗失眠、颈椎病、面瘫、多囊卵巢综合征、特应性皮炎等疾病上取得了明显的效果,已被国内外多家医院推广应用,年门诊量、病人诊疗量超过6万人次。

善于继承也勇于创新

“善于继承、勇于创新”是陈全新对弟子的教诲,83岁高龄的他依然坚守在工作岗位上。陈全新“岭南陈氏针法”的亲传弟子、广东省中医院传统疗法中心主任医师陈秀华也身体力行,不断对“岭南陈氏针法”进行创新。

她带领团队首先改进了针具的长度及直径,使1.5寸长度的针和0.2毫米直径的细针同样也能“飞针”。同时还总结了“练针四步曲”,简化了学习步骤,让进修医生能在短时间内掌握这些技巧,有效缩短了培训周期,也有利于针法的快速推广。

陈秀华表示,“岭南陈氏针法”团队目前正在积极申报国家中医药管理局“中医药传统知识保护技术研究”项目,希望将“岭南陈氏针法”这项特色针灸技术操作规范申请发布国际标准,不断扩大其国际影响力。

【名医档案】

陈全新,1933年出生,教授、主任医师、广东省名中医,国家中医药管理局“第三批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师”。

曾任中国针灸学会常务理事、广东省针灸学会会长多年,现任广州中医药大学及广东省中医院主任导师、广东省针灸学会终身名誉会长。

先后应邀赴多国讲学,并受英、美、澳等多国大学及研究院聘为客座教授和学术顾问,其略传先后被载入《中国名医列传》、《中国当代医药界名人录》及英国剑桥《世界医学名人录》。

先后在国际学术交流会及国内外杂志上发表论文80余篇,出版《针灸临床选要》及《临床针灸新编》专着两部,副主编出版《南方医话》,其中《临床针灸新编》已再版编印发行。

【记者】曹斯 实习生符畅

【通讯员】李雪 宋莉萍