一个农村家族的“大学梦”:走进城市后却依然困惑

记者 刘龙飞

2016-03-11 07:34

记者 刘龙飞

2016-03-11 07:34

26岁的程斌是记者老家湖南省浏阳市某村的一个“凤凰男”:出身贫寒,几经辛苦从农村考上大学,大学毕业后留在城市工作。与程斌有着相似经历的,还有与他同一个村、同一个家族的堂哥和堂妹等人。由于先后培养出了多名大学生,程斌的家族在村里很有名气。

教育,一直是全国两会上的最热话题;随着高等教育的普及,如何让大学回归真正的意义,也引发了代表、委员们的热议。

今年春天,记者回到家乡,对村里的大学生进行了采访,试图了解一个农村家族近几十年来的教育变迁。

大年初四下午3点,在辗转乘坐农村公交车、摩托车之后,程斌从省城长沙回到了一百多公里外的家乡——湖南省浏阳市一个偏僻的小山村。刚一到家,他就看到比自己大两岁的堂哥程锋正站在门口,将近三年没有见面的两兄弟,终于迎来了短暂的相聚。

因为今年过年被安排在单位值班,程斌不得不将回家的时间推迟了好几天。而在上海工作、已经三年没回家过年的程锋,这次虽然年前就已经回家,但由于要赶回去上班,不得不当天下午就动身离家。于是,这对从小就非常要好的兄弟,只能利用不到一个小时的时间碰面。

“自从大家上大学、参加工作之后,相聚的机会就越来越少了。”程斌告诉记者,除了堂哥之外,和他住在同一个村的还有四个堂、表兄弟姐妹,以前过年的时候非常热闹,但现在,大家都分布在上海、深圳、武汉、长沙等地工作和求学,相聚正在变得越来越难、越来越短暂。

逃离

读书是唯一的出路

程斌所在的村庄虽然名叫“富家村”,但却一点也不富裕,因为山多路窄,这里交通很不方便,也缺乏经济产业。在程斌等人的记忆中,从小听父母唠叨得最多的就是:“如果不好好读书,以后只能当农民,一辈子干又苦又累的农活;如果发愤读书,就能走出这里,改变自己的命运。”

只有离开农村到城里去,才能过上体面的生活,这是程斌父母这一辈人最朴实的想法。事实上,对生活在落后山村的人来说,让子女走出去的途径太过单一,教育是一条很好的出路。

程斌祖父那一辈共有四个兄弟,当时因为穷,只有最小的叔爷爷读完了大专,成为镇上的一名中学老师,也成为4兄弟中过得最好的一个。到了父亲这一辈,那位叔爷爷的两个儿子和一个女儿又都读了大专、大学,并在城市站稳脚跟,成了城里人。这成为整个家族的榜样。

“我父亲这一辈人对读书改变命运深信不疑。”程斌分析,可能正是这个榜样的作用,加强了父辈们对通过上大学走出农村、改变命运的认识。

程斌的父母都出生于上世纪60年代,父亲读完了高中,母亲只有初中文化。上世纪80年代初,程斌的父亲考上了镇上的高中,尽管非常努力,但高考还是差几分落榜了,错过了“进城吃国家粮”的机会,只能回到村里务农。

父辈没有完成的愿望,顺理成章地被压到了程斌的肩上。程斌回忆,从小,周围的亲戚几乎都这样说,全家都是农民,没关系、没背景,要走出农村,只有读书一条路。为了让下一辈“跳出农门”,父亲对他的要求一直非常严厉,不仅经常督促他的学习,还经常要求他干一些农活,以体验当农民的辛苦。

与程斌有着同样经历的,还有他伯伯、叔叔、姑姑家的子女。2000年,程斌的一位堂哥终于成了大学生,此后,他的堂姐、表哥等人也陆续考上了大学。

艰辛

一个爬金字塔的过程

成功培养出多名大学生的背后,是程斌和父母两辈人,各自经历的一个艰苦过程。

程斌姑姑家是一个培养出了两个重点大学生的家庭。1987年出生的女儿取名刘畅,谐音“留长”,意思是让她走出农村、留在省城长沙;1990年出生的儿子取名刘城,谐音“留城”,意思是让他留到城里。如今,姐姐刘畅大学毕业后已经在长沙工作了好几年,并且已经结婚买房,弟弟刘城也即将研究生毕业。

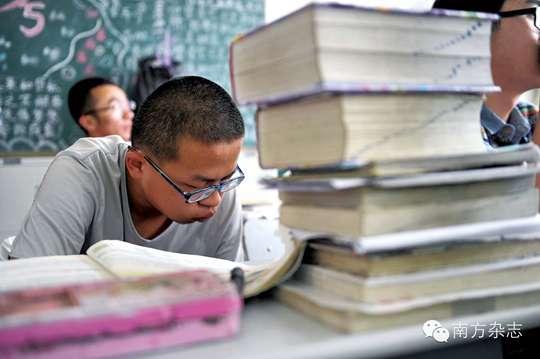

回忆自己的求学经历,这对姐弟有着说不完的话题。十几年寒窗苦读,读书时省吃俭用,利用寒暑假兼职赚生活费,毕业后在城市辛苦打拼,他们经历了一个农村孩子考大学、上大学以及大学毕业后的诸多艰辛。

刘畅姐弟印象最深刻的,是他们读小学和初中的地方。那是村里的一所十分简陋的学校,离家有4公里。每天早上,无论寒暑,他们都要很早就从家里出发走到学校,下午放学后,再从学校走回家。“10年下来,至少走了一万多公里路”。

实际上,在农村大学生家庭,为了供家里的子女上学,上一辈人也同样经历了一个艰辛的过程。

刘畅的父亲告诉记者,农村来钱渠道太少,主要就是种田、养猪、打工。每年一到开学的时候,学费就是一大难关,碰到凑不齐的时候就只能到处去借,家里更不可能有什么积蓄了。“直到两年前,女儿大学毕业参加工作好几年之后,我们家才把原来已经很破的几间泥砖房建成了楼房。”

“我觉得读书就是一个爬金字塔的过程。”刘畅说,因为过程艰辛,其实像她这样读完大学的并不多。她算了一下,自己读初中班里的60多人,初中毕业后,只有10人考上高中。这10人中,后来考上大学的只有4人,读研究生的只有1人。

迷茫

走出农村之后的困惑

虽然历经艰辛,但程斌和刘畅的父母感觉很欣慰。对他们来说,将子女送进大学,让他们走进城市,不必再像父辈一样在农村土地上挣扎看天吃饭,这无疑是自己一生的骄傲。同时,这也让他们在农村获得了其他人的尊敬。

然而,对程斌等人来说,在考上大学、走进城市之后,面临的诸多艰辛,却又让他们感到困惑。

即将研究生毕业的刘城,这次过年回家,他的心情并不轻松——刚刚过去的几个月中,他参加了好几次招聘面试,都没有找到合适的工作。但这些情况他却没有敢跟父母说,“怕他们担心”。

“其实我觉得现在城市压力太大,反而是农村的发展机会很多,我想回来创业,但他们肯定不会同意的。”刘城说,身边一些农村出身的大学生在城市的经历,让他对自己能否“留城”充满了担忧。

4年前大学毕业之后,程斌在长沙找到了一份工作,不到3000元的工资让他只能当“月光族”。直到现在,他手上的存款仍然不到5万元,对他来说,要在城市买房真正安定下来,并非易事。

事实上,几个读大学出去的兄弟姐妹中,现在只有一个堂哥和一个堂姐分别在武汉和长沙贷款买了房子,另一个在深圳工作的堂哥,虽然据说月收入超过2万元,去年也准备买房,但由于当地房价涨幅太大,买房依然遥遥无期。

“农村家庭培养一个大学生,基本上都把家里掏空了,我们大学毕业后在城市里,只能靠自己奋斗。”程斌说,与奋斗过程的艰苦相比,他感到更心酸的是,父母曾费尽心力将自己供上大学走出农村,但如今在城市为生活疲于奔波的自己,却几乎无法照顾到留在农村、正逐渐老去的父母。

代表委员观察

让上大学回归真正的价值

《南方》:农村家庭培养大学生是一个艰辛的过程,但现在的大学生就业难,城市房价高、立足难等问题,正在让农村培养大学生的收益—投入比下降,这会带来哪些影响?

李杏玲(全国人大代表):以前说培养一个大学生,扶贫一家人,上大学对很多农村家庭来说,确实是改变命运的一条重要渠道。但我们也要看到,近年来由于大学生就业难等问题,个别地方出现了培养一个大学生,家庭反而更加贫穷,因为投入收益不对等,有些农村甚至出现了不支持子女上大学的现象。

其实现在农村培养大学生的条件比以前好了很多,废除农业税之后农民负担减轻了,上大学也有各种助学贷款,学校有各种勤工俭学机会等,这为一些出身贫寒的学生的求学提供了救济。但总体看来,这方面的救济还是不够,还应该加大投入,拓宽渠道,为农村大学生的上学、就业提供更多的帮助。

至于现在大学生就业难、出路窄影响到农村大学生培养的问题,我觉得这需要改变一种观念。由于城乡差距巨大,以前很多农村家庭读大学的目标是走出农村,把读大学当做是一条逃离农村的途径。但随着城乡一体化、城镇化的不断推进,现在离开农村的途径正在逐渐多样化,而且农村的吸引力也在不断加强。因此,我们应该正确认识到底为什么要上大学,要让上大学回归真正的价值。

【采写】记者刘龙飞

【来源】《南方》杂志