午话题|东京巴黎纽约香港,那些国际大都市为啥不怎么堵车?

中青在线 2016-02-26 11:37

你是否有过这样的感觉?走在纽约、巴黎、东京、香港的繁华街道,明明路很窄,但是交通情况却远没有北京拥堵?而在北京上班的路上,街这边堵得没法儿挪脚,对面的道路却空的让你有种想把车开过去的冲动。

为什么同样是大城市,却会有如此大的差别?或许发达国家的“开放式街区”及其路网管理模式能为你解答一二。

在欧美国家的居住模式中,城市“街区”是相当重要的空间,甚至比住宅本身还重要。它们往往规模不大,尺度相近,是构成城市或村镇的基本细胞。开放式街区将商业空间与居民区融为一体,破除了封闭单元的限制。

开放式街区和细密的街道

想象周末你开着车,在一条条密集却通畅的小道里,一路顺畅的开到市中心shopping,就一个字“爽”,而不是在北京或者上海等城市庞大街块外绕行的车流中,按!着!喇!叭!绕!好!远!

❶道路网越细密,堵车几率越小

一条双向八车道的通行能力,不如两条双向四车道的道路,为什么呢?因为路段的通行能力虽然差不多,但是路口的情况大不相同,单一必经路口的堵塞,其可能性要大大多于几个可选路口,这一点,香港的街道规划就做的很好,在香港很少能看到道路有堵车的现象存在。

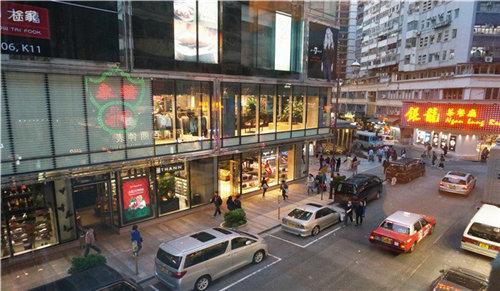

比如香港最著名的街道之一、尖沙咀这两个主要商业区的弥敦道。弥顿道全长约3600米,港铁荃湾线及观塘线太子站至尖沙咀站段均通过此路底下,由尖沙咀地区的疏利士马利道开始,贯通了官涌、油麻地、旺角而到远深水桋地区,夹道两边的屋宇,门牌编到八百多号。弥顿道就像一只长长的“蜈蚣”,不断从主干上分出“支系”,将各个路网拐点全数串联。

日本的新宿购物街也同样拥有四通八达的交通,新宿的历史起源于“Oiwake”,意思指的就是五条公路中的考梳大街。现在新宿车站是公共路线(日本东铁路)、私家铁路(Odakyu路线、Keio路线、seinu到新宿路线,Marunouchi地铁路线、都到新宿的地铁路线、Oedo路线的重要重点站。它平均每天控制着360万旅客的出行,比日本国内其它任何一个城市的流量都要大,但堵车的几率却很小。

日本的公路不以宽见长,而以量多和质优为高。在大城市和主干线(国道),也有些宽路,但更多道路狭窄,在东京,有不少是只能容一辆小车通过的单行线。至于小城市和支线公路,则大多路窄,有的公路只能容两辆小车勉强通过。住宅区的楼与楼之间,也留有或宽或窄的道路,便于分流车辆通过。各大大型建筑物之间,往往有四五条公路并行连接,其中一条堵塞时,可以及时选择另外的出路。

❷更密的道路网有更多的出行路线选择

经过了这些年集中的建设,当前中国城市并不缺少宽大的主干道路,缺少的是进一步疏解分散的次级道路,就像从主动脉的庞大血流突然到了狭窄不通的毛细血管地带,拥堵血栓由此而来。

以波士顿的纽伯里街为例,纽伯里街(Newbury Street)是波士顿的最好的购物街之一,从公共花园到马萨诸塞州大道,纽伯里街沿线与多条主干道交叉。街道的西段北侧主要是联邦大道上建筑物的停车场和后勤区域。街道规划错落有致,绿化环境得到了不少人的点赞。

牛津街是到英国伦敦首选的购物街道,云集了超过300家的大型商场。牛津街的公共巴士、出租车很多,为伦敦的中心提供了一条重要的交通干线,每小时有50辆公共汽车运行,4个地铁站与5条线路相连,但这条街道,只有不到两公里。

❸路边停车限时,通勤一般不开私家车

相比国内车一般停在小区里,美国的车都停在自家院子里或者大马路上。为了避免一些车流问题,美国的街道通常都会规定这段区域几点到几点能停车,几点不能。所以像在纽约这样的大城市,人们一般通勤都不开车,像在繁华的第五大街,随处可见的都是公交和出租车,地铁也是纽约市民出行的选择之一,私家车一般只有周末出去玩或者办事的时候才会使用。

“封闭的大院”和拥堵的路网

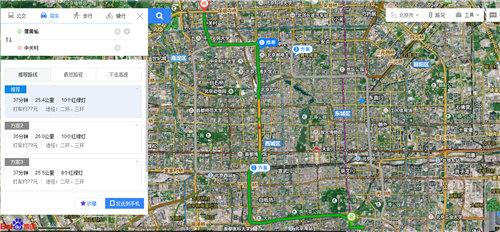

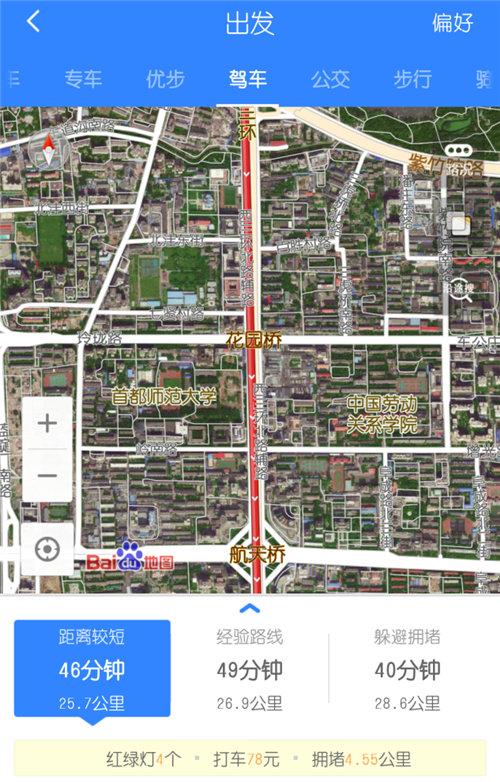

如果你在北京,假如你住在丰台区的蒲黄榆,但你在中关村工作,每天开车上班除了走一些辅道之外,要先上二环再转三环再绕上北四环西路辅路,行驶25.4公里才能抵达工作单位,要想避开拥堵街道,还需绕道四环路多行驶3公里路。

为什么不能从城里走?因为地都盖房了,路都架起来了。

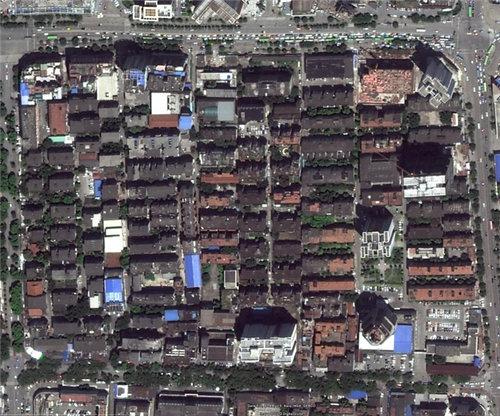

我国目前很多城市的建筑格局都是以“小区”、“大院”为主,一个围墙将大面积的房屋建筑圈成一个圈,路都建在墙围墙之外,很多城市都面临着道路越修越宽,交通越来越堵的难题。为治理拥堵,一些城市不得已限行限号,但效果并不明显。其中,很重要的原因是路网结构不合理,“毛细血管”不通畅,出行总要走很多“冤枉路”。

中国的城市规划和建设受前苏联影响颇深,封闭式小区不过是新中国成立后大院式规划的翻版,中国一个小区通常占地达12-20公顷,内含2000-3000户;而美国的封闭式社区平均只有291户,其中有一半只有150户或更少。

在我国的很多城市,各式各样的大马路、大广场、大社区、大循环,规模过大的院落把城市割裂开来,形成一个个封闭的单元,成为阻碍城市微循环的巨无霸。墙内是安静宽敞的大院、小区花园,墙外是繁忙的道路、拥堵的车流。在北京街头,这样的场景早已成为常态,院内道路被隔绝在公共路网之外。

不同的城市格局,不同的路网规划,形成不同的出行景观。开放式街区能为出行提供很多的便利,有效缓解或改善城市的路网压力,但从“闭合式街道”格局转为“开放式街区”模式,依然不是一朝一夕能够完成的事情,还需要结合各个城市的实际情况来加以规划。但如果有一天我们的城市可以不再堵车了,也是一件值得能让人期待的事儿呢。