粤有料|“我家小区要打开”,你需要知道这些事

文|有料哥

从昨晚到今天,"已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开"的消息持续在朋友圈刷屏。今天,领导叫有料哥谈谈关于新政策的看法,有料哥想说:其实,哥也住在大型小区啊……

据新华社报道,《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(下称《意见》)近日印发,《意见》第十六条中指出,新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区。已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开,实现内部道路公共化,解决交通路网布局问题,促进土地节约利用。

有料哥到网上搜了一下网友的反应,如下——

@ Kimi__辉:小区里车水马龙,那还能安全吗?还能休息好吗?

@liangmingfang:当初卖地的时候可是一起卖出去的,又想收回,那可以退钱吗?

@文彬君_:遍地的商业街遍地的学区房房价涨涨涨我们买不起买不起买不起

@飘絮不为旁人落:安全问题呢!不隔开,外面的人随随便便从哪都能进来嘛!

看上去都是不太高兴的样子。很多人认为,小区开放道路会带来安全、费用纠纷、房价波动等问题。"开放"小区会引发这些问题吗?为什么要建设开放式小区?有什么好处?今天,有料哥就来扒一扒封闭式小区那些事。

"街区制"和"封闭式"有什么区别?

说到街区制呢,就不得不提简·雅各布斯的《美国大城市的死与生》,这本城市学名著里介绍了街区制的优点。

街区制最常见的形式就是,上面住人、下面营商,上面是私有空间,下面是商业空间或者公共空间,住宅与外部世界全面打通,形成一个没有围墙的开放式社会。

先上组图,对比几个大城市的卫星俯瞰图(视点高度为5公里)

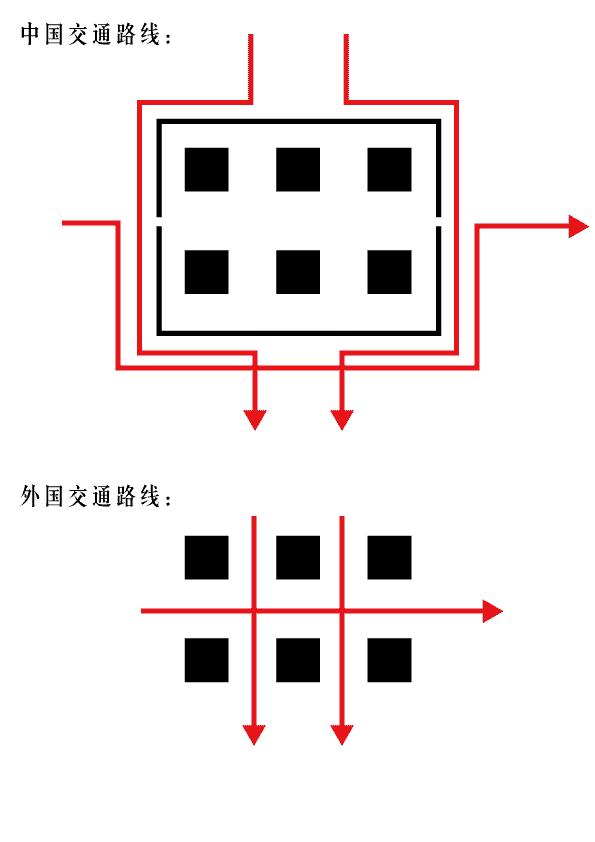

可以看出,东京和纽约的道路密度较北京和广州要高,尤其是东京,密密麻麻几乎无法分辨。有人总结出来,国外大城市的道路模式和中国的模式对比:

国外许多大城市并不会圈一大块地围起某一群建筑,而是将临近的几个小建筑分为小块,让更多的公路从建筑群中通过,从而增加了道路面积率,增加通行率。

当然了,街区制也有弊端,道路密集程度增大会导致路口数量增多,而路口过多也会让交通拥堵。

为什么不再建设封闭住宅小区?

话说,广州真是一座盛产大型小区的城市。有料哥还记得,某年哥的朋友从北京来广州,在番禺的星河湾酒店开会,朋友打来的电话里透着难以置信的兴奋:"你知道吗?我住的酒店在一个小区里!广州的小区竟然有酒店!!"挂了电话,哥只想说:兄弟,你太孤陋寡闻了。

星河湾、雅居乐、碧桂园……这些房地产界的"华南虎",根本就是从城镇式的大型小区起步的,更直接地说,是从广州起步的。

乍一看大型小区,总是说不出的喜欢。小区像花园一样,很安静、很美好,有很多活动空间和小资的商铺……不过时间久了,这种大型封闭式小区的弊端就显现出来了。

举个例子,番禺花都有许多大型小区。由于小区是封闭式的,所以公交车不能开进小区,小区居民需要搭楼巴通勤。最初一切还是美好的,逐渐地,楼巴总是会出现各种各样的问题:楼巴亏损改线,车票涨价,班次减少……

另一方面,由于大型小区占地面积太大,路网密度太低,导致了周边交通拥堵问题。由于没有公交,住在大型小区的居民通常要开车,车辆增多,也让交通情况每况愈下。

早在几年前,就有人对广州这种大型封闭式小区提出反思:一个小区动辄占地几十万平方米,小区中间不能修市政道路,其所在片区的道路密度必然大大降低。

大型小区就像棋盘上的一大片死棋,阻碍路网之间的联通,破坏交通微循环,在大型小区周边的主干道,往往会出现交通压力过大带来的拥堵。

说白了,大型小区带来的必然结果,是地方政府对小区内部的公共配套难以"插手",公共服务的重任交给地产商,但事实证明,能胜任这种公共服务重任的良心地产商少之又少。在很多没有新楼出售的小区,楼巴的频次越来越稀少,这就是一个证明。

是容忍拥堵还是拥抱开放?

在中心城区道路资源难以扩容的情况下,近年来"交通微循环"越来越引起规划部门、交通部门的重视。

有料哥发现,广州的城市道路交通规划重点主要放在主干道的规划建设上,相对而言,次支路密度相对较低且缺乏系统性,导致大部分地面交通需求都通过主干道进行转换。要改善交通流,就必须打通"微循环",即打通以次干道、支路以及支路以下道路系统组成的局部交通系统网络,打通断头路、加密次支路网,以盘活道路存量资源、均衡道路交通流量。

近年来,不少规划学者研究表明,大的街区尺度会造成较大的转向比例,使得交叉口通行效率下降。而提高路网密度可以减小交叉口左转比例和每个交叉口的规模,提高平均每车道的通行能力,进而增加路网容量。有学者甚至指出,城市交通信号控制系统在交叉口间距为400米通车效益最好。

遗憾的是,广州有些新建的城区,其道路密度甚至比不上越秀、荔湾等老城区。中山大学卢雪球硕士所做的《广州市道路网密度分析与城市中心区范围研究》一文中指出,广州市道路密度最高的区域仍是荔湾区和越秀区(包括老东山),天河中心区道路分布密度位于第二到第三等级。原因是老城区小区的建筑规模小,因此道路密集(但同时也很狭窄);天河区建筑物多是建筑面积很大的写字楼、商场,造成天河中心区发展快但是道路不太密集。

大型小区是阻碍交通微循环的最大"绊脚石"。在天河中心区,存在着许多体量超大的小区。这些小区原本规划有市政路,但由于小区居民担心道路开通后带来噪音和尾气污染,坚决反对开通小区内的市政道路。

从这个角度看,不再提倡兴建大型小区,是不是有几分道理?

有料哥觉着,在新建城区、特别是规划为城市中心或次中心的区域,确实不应该再大片大片地拍卖土地、建设超大型小区了。

"小区改革"应循序渐进

现在的小区住得好好的,突然要"我家大门常打开",可能很多人都接受不了。这也是完全能理解的,说实话,有料哥看到这个政策,心里也是咯噔一下。

不过仔细研究一下政策,有料哥的心就定了。《意见》说:"已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开",注意"逐步"这两个字,说明政府的意见是积极稳妥,在实施时一定会考虑到各方面的反应,不会贸然推进。

中国式改革的突出特点是"循序渐进",特别是这种关乎百姓民生的改革,一定会倾听民意,把试点做好了、把大家的顾虑打消了,才会循序渐进地推动。

其实广州已经有一些大型小区里已经经历了从封闭到开放的过程,不过效果确实有好有差、见仁见智。

比如,位于广州大道南的广州某小区,从建成时就分成东西两半,中间有市政道路通过,东西区各自实施封闭管理,并没有对小区安全等造成影响。

又比如,六运小区"住改商"曾让小区打开大门,许多商户进驻小区,打造了一条曾经媲美淘金路的小资街,后来因为缺乏专业的物业管理和规划,小区变得"脏乱差",居民叫苦连天。由于同时有商户和居民,小区一度陷入开放也不是、封闭也不是的两难境地。

看来,开放之后能不能管好,考验的是管理能力,倒不一定"开放"就不好。小区开放后,物管必然要分片实施封闭管理;原本小区内的步行系统,应该重新进行规划,因为很多小区内有商业区、学校区,应避免人车争道德现象;要避免以"开放"为名,侵占小区绿地、花园等业主共有物权……这些问题,应该在之后制定的细则一一明确,在实践中摸索解决,如果没有好的解决办法,就不应该贸然推进。

快来抢沙发

快来抢沙发