谈天说粤|老广闹元宵,你吃的汤圆和我吃的并不一样

2016-02-22 12:12

2016-02-22 12:12

农历正月十五元宵节,又称为“上元节”、上元佳节、小正月、元夕或灯节,是春节之后的第一个重要节日。

正月是农历的元月,古人称夜为“宵”,所以把一年中第一个月圆之夜正月十五称为元宵节。

21日白天,广东省大部以多云到阴天为主;由于云系增多的原因,白天最高气温较20日下降了3~7℃,最高气温具体分布为:北部偏北市县介于13~15℃,西南部介于16~19℃,其余市县介于14~17℃。

广州:21日白天多云到阴天,最高气温16.4℃。白天能见度介于8~13公里,相对湿度介于44%~76%之间。

元宵赏灯始于东汉明帝时期,明帝提倡佛教,听说佛教有正月十五日僧人观佛舍利,点灯敬佛的做法,就命令这一天夜晚在皇宫和寺庙里点灯敬佛,令士族庶民都挂灯。以后这种佛教礼仪节日逐渐形成民间盛大的节日。

关于元宵节的来历,民间还有几种有趣的传说,其中流传最广泛的是这个↓

东方朔与元宵姑娘

相传汉武帝有个宠臣名叫东方朔,他善良又风趣。有一年冬天,东方朔到御花园给武帝折梅花。刚进园门,就发现有个宫女泪流满面准备投井。东方朔慌忙上前搭救,并问明她要自杀的原因。

原来,这个宫女名叫元宵,家里还有双亲及一个妹妹。自进宫后再无缘和家人见面,每到腊尽春来的时节,觉得不能在双亲跟前尽孝,不如一死了之。东方朔听了她的遭遇深感同情,向她保证一定设法让她和家人团聚。

一天,东方朔出宫在长安街上摆了一个占卜摊。不少人都争着向他占卜求卦。不料,每个人所占所求,都是“正月十六火焚身”的签语。一时之间,长安里起了很大恐慌。人们纷纷求问解灾的办法。

东方朔就说:“正月十三日傍晚,火神君会派一位赤衣神女下凡查访,她就是奉旨烧长安的使者,我把抄录的偈语给你们,可让当今天子想想办法。”说完,便扔下一张红帖,扬长而去。老百姓拿起红帖,赶紧送 到皇宫去禀报皇上。

汉武帝接过来一看,只见上面写着:“长安在劫,火焚帝阙,十五天火,焰红宵夜”,他心中大惊,连忙请来了足智多谋的东方朔。

东方朔假意的想了一想,就说:“听说火神君最爱吃汤圆,宫中的元宵不是经常给你做汤圆吗?十五晚上可让元宵做好汤圆。万岁焚香上供,传令京都家家都做汤圆,一齐敬奉火神君。

再传谕臣民一起在十五晚上挂灯,满城点鞭炮、放烟火,好像满城大火,这样就可以瞒过玉帝了。此外,通知城外百姓,十五晚上进城观灯,杂在人群中消灾解难”。武帝听后,十分高兴,就传旨照东方朔的办法去做。

到了正月十五日长安城里张灯结彩,游人熙来攘往,热闹非常。宫女元宵的父母也带着妹妹进城观灯。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯时,惊喜的高喊:“元宵!元宵!”, 元宵听到喊声,终于和家里的亲人团聚了。

如此热闹了一夜,长安城果然平安无事。汉武帝大喜,便下令以后每到正月十五都做汤圆供火神君,正月十五照样全城挂灯放烟火。因为元宵做的汤圆最好,人们就把汤圆叫元宵,这天叫做元宵节。

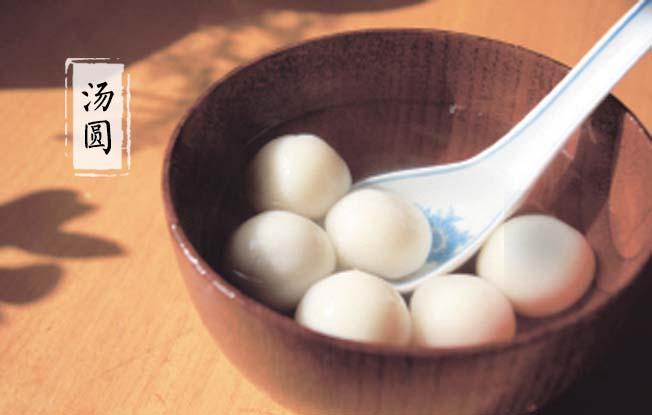

汤圆

元宵节,南方人吃汤圆,主要祈求全家团团圆圆。做汤圆所用的糯米性平、味甘、补虚调血、健脾开胃、益气止泻,有暖中、生津和润燥的功能。水煮汤圆是最简单的做法,其实也是最健康的吃法。

生菜

广东人过元宵节时喜欢“偷”摘生菜,拌以糕饼煮食,据说这种食品代表吉祥。

广东人的性格平和实在,对节庆也最图一个好意头,平时最常用于新店开业等节庆场合的生菜,也是元宵节必备的节庆用品。经常成为南方饭桌上常见蔬菜的生菜,名字就和“生财”谐音,因此也被看做是象征富贵吉祥的喜庆之物。

湛江:田艾籺

元宵尚有几天,湛江吴川家家户户已经开始准备元宵的传统美食——田艾籺[hé]。这种由有着艾草清香,以糯米、粘米粉混合的外皮包裹馅料的传统美食伴随着一代又一代吴川人的过年与元宵味蕾记忆。

田艾籺的馅料复杂,融合花生、白芝麻,椰丝、橘子皮、柿饼、虾米、芫荽还有五花肉等口味。

台山:咸汤圆

江门台山人元宵节吃的汤圆是咸的,这种汤圆中间无馅料为实心汤圆,所有的精华都在汤圆的汤料里边。

一般汤料包括紫菜、虾米、冬菇、叉烧粒、香菜末、鸡肉丝、上汤(有些地方用浮皮、鱼肉等材料)。有人还将咸汤圆“加料”,米皮包裹爽脆的花肉、鲜香韭菜,十分引人食欲。

阳江:蒲圆子

阳江属于滨海城市,而元宵节的汤圆,海鲜也成了主角之一。

当地的汤圆并不是甜的,而是实心的咸味海鲜汤圆,当地称为“蒲圆子”。意为团圆、发达,“蒲”阳江话浮,意思为“发”。

这种海鲜汤圆是将糯米粉挼成一条一条圆条,然后切成“圆子”粒,再以瑶柱、虾米(鲜虾)、鱿鱼、猪内、腊肠、鲮鱼、萝卜、咸鱼粒、腊鸭等煮成上汤,将圆子放下锅煮到圆子粒“蒲”起来就算熟了。

韶关:莙荙包

在韶关始兴,元宵节有吃汤圆,酿油豆腐、做莙荙包的习俗。而莙荙包更是不可或缺。

莙荙包,是以萝卜、冬笋、香芋等食材切成丁,加入食盐、油拌匀,翻炒至半熟,然后以莙荙菜叶进行包裹,最后用油进行煎制。煎好的莙荙包色泽淡绿,清香扑鼻,打开来更是让人垂涎三尺。

莙荙包谐音音“君达”,有祝君发达之意,表达了人们对新年的美好祝愿。

元宵节是中国的传统节日,在过去的广东,有许多闹元宵的独特习俗,展示出岭南文化的丰富多彩。

要说广州最有传统文化习俗氛围的元宵节活动,那肯定是广府庙会。它在传统元宵节期间,即农历正月十五至廿一举办的传统庙会,是广东省汉族传统民俗文化,也是一项广府文化嘉年华活动。

“行通济”是广东佛山地区在过年时传统的习俗之一,至今已有400多年的历史。“行通济,无闭翳(即无烦恼)”的意思是说,在正月十六到通济桥上走走,就能消除疾病、烦恼,得到幸福、安康。

原来“行通济”是正月十六,但是后来由政府改为每年的正月十五。所以每年正月十五,家家户户都会扶老带幼,自清晨到夜幕,举着风车(意味着“转好运”)、摇着风铃、提着生菜(谐音“生财”)浩浩荡荡地由北到南走过通济桥,祈求新的一年平平安安、顺顺利利。

在梅州市丰顺县埔寨镇,每年元宵都会举行“烧火龙”活动,至今有300年历史,是当地人们为祈求新的一年风调雨顺、百业兴旺的祈福活动,已被列为国家级非物质文化遗产!

丰顺埔寨火龙每条由三四十个赤膊青年手擎,加上鼓乐手、龙虾、金鱼等人,整个队伍达200多人。火龙游走在人群中,并喷射出各种绚丽的烟火,场面相当壮观!

因潮语“灯”和“丁”同音,点灯和添丁是近音,故潮人认为点灯即为添丁的佳兆。元宵此日,人们纷纷提着灯笼、备齐纸银香烛,到乡中神庙点火,回来分别吊在家里的神龛和床头,这叫做“吊喜灯”。

以舞龙的方式来祈求平安和丰收是全国各地汉民族的一种习俗,而湛江市东海岛的东山镇是以“人龙舞”的形式来表现。

人龙舞始于明末清初,是流传300多年的民间大型广场表演艺术,每逢春节、元宵、中秋佳节和一些重大喜庆节日,东山圩村必连舞几个晚上“人龙”,东西两街户户张灯结彩,万人空巷,热闹非凡。

表演时,几十至数百名青壮年和少年均穿短裤,以人体相接,组成一条“长龙”。在锣鼓震天、号角齐鸣中,“长龙”龙头高昂,龙身翻腾,龙尾劲摆,一如蛟龙出海,排山倒海,势不可挡。

肇庆市怀集县有一个下帅壮族瑶族乡,这里的壮、瑶、汉三族人民有着别树一帜的闹元宵活动,当地特色春牛舞、壮狮舞,让来自四面八方的游客一起喜气洋洋。

正月十五元宵节,是下帅壮族瑶族乡最热闹的节日,全乡村民家家户户准备上好的佳肴,宴请亲朋好友,同贺元宵。中午,成千上万的村民和游客相聚在下帅墟,欣赏最具特色的“春牛舞”、“壮狮舞”、“马舞”、唱山歌和“采茶戏”等民间民俗文化活动。

年例是茂名等地区的特色节日,是扩大的春节、元宵节、庙会。每到年例期,村镇街道张灯结彩,各户盛筵宴请亲朋,来客越多,主人就越高兴,故有“年例大过年”之说,活动内容有游神、游灯、点灯、打醮、舞狮、舞龙、飘色、八音、武术表演、做大戏(粤剧)、木偶戏、燃放烟花炮竹等。传说做了“年例”,可五谷丰登,人民康乐。

【整理/制图】杨小妍