全国唯一一位科幻文学研究博士生说:刘慈欣OUT了

记者 陈龙

2016-01-08 18:41

记者 陈龙

2016-01-08 18:41

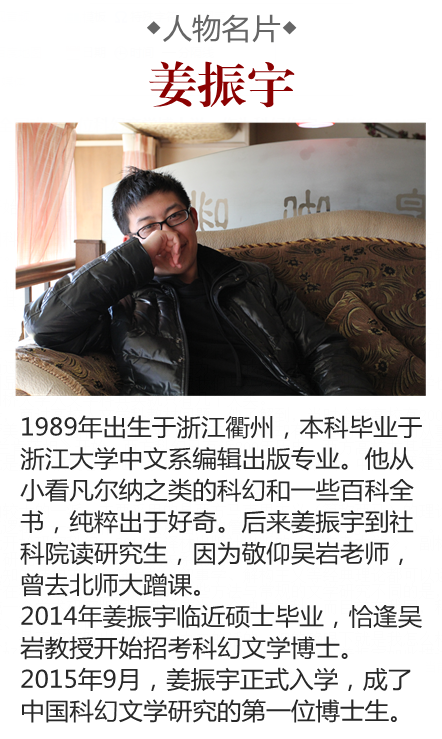

2015年,北师大吴岩教授开始招收科幻文学博士,唯一的博士生是姜振宇。

吴岩教授是谁?

诸君或许不知,吴岩是中国科幻界的一枚奇人,早在70年代末,他就以急先锋的姿态创作了大量科幻小说,产量质量俱佳,甚至比刘慈欣的起步时间还早。后来他做心理学、管理学、文艺学研究,写作也一直没有中辍。

“科幻文学博士”是啥?

科幻文学专业很神奇吗?不神奇,只是有些独特。从它十分吊诡的名字就可见一斑:北京师范大学文学院中国现当代文学研究所儿童文学专业科幻方向。

在2014年夏天,获知吴岩将要招收科幻文学博士这一消息的时候,科幻文学还没有像今天这样形成一个较大的资本市场。姜振宇没有投机心理,他把这一选择归结为,“我实在太喜欢科幻了。”

2003年,吴岩曾到美国开会,商讨高校人文学科教材问题,他了解到,当时全美高校有200多个科幻文学课程,相关理论体系也比较成熟。事实上,尽管美国很多高校也没有科幻文学专业,但却有大量的学者主动从事这一文类的研究。

从1818年玛丽•雪莱的《弗兰肯茨坦》开始,西方科幻已有近200年历史,西方高校尤其是美国已有大量的科幻文学课程、研究学者和相关理论。——这就是吴岩教授急切地开设科幻文学硕博专业的原因:中国需要建立自己的科幻文学研究体系:这在当下还处于起步阶段。

科幻文学专业学什么?

目前,国外科幻理论中影响较大的一派,主要采用的是西方马克思主义(简称西马)的理论资源,典型代表便是《后现代主义,或晚期资本主义的文化逻辑》一书的作者、蜚声国际的詹明信(Fredric Jameson)。他以西方马克思主义、后现代理论闻名,却从六七十年代起就开始研究科幻。

不仅如此,中文系学生所熟知的结构主义、符号学、叙事学、解构主义等经典理论都可以运用于科幻研究,社会批判、文化批评、新历史主义等也都不断在科幻研究上显出成效。这些方法与常规的文学研究不同的是,它的立足点不是文学,而是科幻。如果体系成熟,它可以形成一个学术研究版图,甚至成为一个独立学科。而目前在我国,科幻研究的规模只在海量粉丝中差成气候,热情是有的,系统性、科学性方面还相对匮乏。

“按说像吾辈这么低调的人,是不应该跳出来说这么中二的话的,但的确眼下就是我怎么样,北师大科幻方向的博士生就怎么样。”在一个网络帖子中,姜振宇如此描述自己的境况。

他将自己认为应读的书籍分为三类:中外经典科幻小说、电影、漫画以及文学史经典;国内外科幻理论著作和各种学报、学术期刊论文;能打开脑洞的各种文、史、哲、科的书籍。

在刚刚过去的半年里,姜振宇自然要修习政治思想、通识课,但平时还是大量阅读各类书籍和论文,尤其是没有翻译过来的西方科幻文论,并逐步确定博论题目。

作为“专业人士”,他到北师大之后跟业界的接触明显增加,接触对象包括政府部门、企业和各类工作室,经常跟对方聊电影电视、文化产业等科幻周边的情况,很像一个探索边界的土地测量员。

第一学期,导师吴岩给硕士上一门研读《科幻小说变形记》的课程,姜振宇随同跟进。课余时间也经常跟导师谈论读书心得。接下来,吴岩老师会让他带头做一个定期的科幻读书会。虽然刚过半年,但姜振宇已经适应了这种“科幻博士”的生活方式,每一天读书有进益,对他来说就是实在的收获。

作为科幻作家,刘慈欣OUT了

这两年,因为科幻文学逐渐成为热门,网文、出版、游戏、影视等一系列相关产品也开始涌现。中国科幻的起源被追溯至鲁迅、梁启超等人的倡导、翻译,最早的科幻小说有荒江钓叟的《月球殖民地小说》(1904)、陆士谔《新中国》(1910)等。

然而大家普遍认为,从20世纪初到70年代末,中国的科幻都被“强国梦”、“现代化”等功利思想所束缚,真正的科幻小说是从70年代末开始的。叶永烈《小灵通漫游未来》、郑文光《飞向人马座》等第一代新科幻作家迅速把中国科幻掀起复兴之势。

然而80年代科幻文学遭到“精神污染”运动的严重打击,直到九十年代王晋康、杨平、星河等一批人的崛起。刘慈欣为人所知,则要等到20世纪的最后几年,虽然他的创作从八十年代就已经开始。

21世纪以来,随着科技发展、网络普及和文化氛围的活跃,中国又诞生了数十名小有成绩的新生代和青年科幻作家。这个代际线索就是当代中国科幻的基本格局。

然而,科幻文学独苗博士姜振宇有自己的看法。他的总体看法是:现在的科幻作家在文体探索的水准上已经远远超过前辈。

“中国幻想小说要超越《哈利•波特》并不难,难的是市场回应。刘慈欣《三体》的影响力已经是世界级的了,但仅就文学实验、边界探索的方面来讲,许多其它作家比刘慈欣、王晋康、何夕他们走得远得多。

刘慈欣的创作实际上与美国三四十年代的风格类似,我们一般是把他这种风格叫做‘新古典主义’。但其它有些作家,在思想、语言、叙事等方面,常常更加具有强烈的颠覆性和先锋性。”

其他作家,如韩松、刘维佳、大角、今何在、柳文扬、七格等,都是当今中国科幻的中坚力量。此外何夕前不久推出的新作《天年》广受推崇,但姜振宇认为他的风格与刘慈欣比较接近。

中国科幻文能成文化产业吗?

设立“科幻文学专业”是否是哗众取宠?能培养出科幻作家么?刘慈欣真能批量生产?笔者曾就此问题采访过刘慈欣、夏笳等科幻作家和物理学家李淼,他们的回答均是:NO。

理由是,根据历史来看,像罗伯特•海因莱因、艾萨克•阿西莫夫和英国的阿瑟•克拉克这样的美国科幻黄金时代的三巨头都不是培养出来的,大部分科幻作家都是从科学研究领域转换过去的。

对此,姜振宇也表示赞同,但这并不绝对。科幻作家确实需要基础的科学素养训练,也需要文学素养和讲故事的技巧,同时要对科幻的未来意义有着执着的思考和探索。这些因素除了学科教育之外,还有才华、阅读等偶然因素。

就目前最年轻的一批科幻作家,如陈楸帆、夏笳、飞氘等人来看,高校社团或兴趣写作往往成为培育科幻作者的一片土壤。曾经的北大科幻协会就高人云集,但整体而言,高校社团过于随意和自发,土壤十分薄弱。姜振宇说,目前全国写科幻的人有100到200之间,各行各业都有,而且多是一些个性奇特的人。

那么另一个疑问是,不懂科学的文科生能研究科幻文学吗?姜振宇认为科学素养对于科幻文学研究是个伪问题。他表示,即便是硬科幻,对所谓科学素养的要求也并不高,大学本科的水平就足够,不是说必须“懂”那些科学理论才能读懂小说。

科幻文学终究还是文学,你甚至可以在小说中人为制造一些逻辑上合理、自洽的高深理论,都不妨碍它的艺术性。比如《三体》中的大量科学因素,甚至“黑暗森林”这一基本设定都是有漏洞的:刘慈欣自己在写作的过程中对此也一清二楚。

科幻要兴盛,市场是关键。产业链缺乏或薄弱,往往是许多作家、专家归结中国科幻衰弱的主要原因。用姜振宇的话说,科幻文学是一种具有精英倾向的文学类型,穷了二十几年,大家都已习惯了。但最近几年,中国科幻确实有了一些市场蛋糕扩大的迹象。

前不久国家副主席李源潮接见刘慈欣,再次让人们看到一丝科幻产业的希望。但据姜振宇观察,这个过程会相当困难。“这是一个悖论。低俗、受欢迎的科幻也有很大一批人在写,但立刻就被核心科幻圈的人所批判,纯正的科幻似乎是与市场化、娱乐化的路子水火不容的”。

目前也有一些科幻迷在北京做一些科幻产业开发的工作,但大部分一走上商业轨道,一遇到资本逻辑,就偏离了科幻的初心。真正懂科幻又能把科幻产业做好的人并不多,“在从事科幻产业的人里,大概只有十分之一能做出靠谱的产品。”

说到底,科幻文学硕士、博士专业是来干嘛的呢?以上的分析也许可以让我们熟悉一个基本情况。但是在更长远的层面上,科幻文学研究除了引导科幻读者,形成理论体系,发掘科幻作品的先锋性、反思性,还能在更大的领域对科幻的发展产生影响,譬如提供科学的产业规划、咨询、教育等,让科幻不仅局限于文学之内,而是让科幻文化在社会上产生更大的影响力。开基拓土,以待将来。

P.S.

科幻文学博士姜振宇如此玉树临风、一表人才,又是独具眼光和学术前途的珍稀物种,想必某些读者颇为心动。但是不好意思,姜博士已婚,有子,在求学的道路上,一家三口灰常幸福和美。

下面两张照片,来羡慕一下: