都说冯唐翻译的《飞鸟集》缺乏信达雅,他是不是玩砸了?

记者 刘悠翔

2016-01-08 18:42

记者 刘悠翔

2016-01-08 18:42

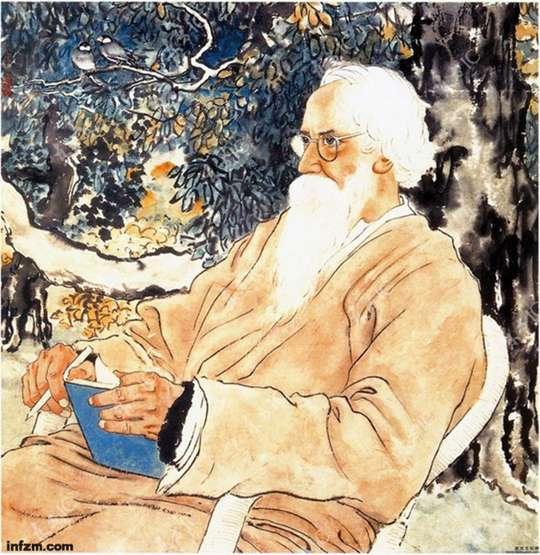

中国人为冯唐翻译的《飞鸟集》吵了一个多月,最后惹来了泰戈尔祖国人民的围观。

印度主流媒体《印度时报》、印度网、新德里电视台从2015年12月21日起跟踪报道“对泰戈尔诗歌的色情翻译在中国引发争议”,《印度时报》把《飞鸟集》冯译本称为“低俗译本”,认为“冯译本曲解了泰戈尔的诗句,强加了色情的意思”。

《人民日报》12月24日发表评论,认为按照“信达雅”的标准,冯唐翻译的泰戈尔《飞鸟集》“不知有信,无论达雅”。

浙江文艺出版社12月28日宣布召回冯译本《飞鸟集》,反而吸引了一些中国读者购书。淘宝搜索冯唐《飞鸟集》,可以查到332家卖家。今年1月,冯唐在自己的微店卖起了“原版”《飞鸟集》的存货,还把其中三首诗手抄在八行笺上,每款限量9张,每张卖5000元,包邮。

网上的批评者总结,冯唐译本的一部分诗里,包含原诗中不存在的下半身语言、押韵和突兀的网络语言。

和南方周末的采访进行到一半,冯唐气愤地挂断电话,之后不久又向南方周末记者发来1997年参加托福考试的满分成绩单的照片。“翻译诗这种事,为啥(我)英文如此、中文如此,还要顾及其他?”

“职业翻译家的态度是,希望读者领略原作的诗意与美,而不是表现译者的自我,”瑞汉文学翻译家万之向南方周末记者分析,“冯译并不尊重原文,重点是要表现自己,其实是让读者看到冯唐而不是看到泰戈尔。”

看到冯唐还是看到泰戈尔?

大部分人对《飞鸟集》知之甚少。

印度汉学家墨普德教授接受中国媒体澎湃采访时称,“《飞鸟集》原文是孟加拉语”,冯译本译自英文版本效果“打了折扣”。事实并非如此。

“泰戈尔用孟加拉语写的54个集子,一共99638行,其中我翻译了78833行”,从事泰戈尔诗歌孟译汉三十多年,也翻译过《飞鸟集》的白开元告诉南方周末记者,泰戈尔的九部英文诗集中七部是从孟加拉文翻译成英文,但全本《儿童集》和84%的《飞鸟集》是用英文写的,剩下的16%,是泰戈尔对他其他诗集中的孟加拉语诗歌进行的英文改写。

《飞鸟集》是泰戈尔唯一一部哲理诗集,谈的是人生宇宙日月星辰,超越了民族和时代的界限。

1922年,郑振铎把《飞鸟集》选译成中文;1924年,泰戈尔来中国时给梅兰芳题诗,扇子上写不了很长,因此也是《飞鸟集》风格的短诗。《飞鸟集》很快风靡中国。

1980年代,诗人树才上大学时,《飞鸟集》依然是同学们表情达意的热门诗集,文艺男女青年会互赠其中的名句:“如果你因失去了太阳而流泪,那么你也将失去群星了。”

树才也是翻译家,供职于中国社科院外文所。尽管泰戈尔这样的文学大家身价很高,翻译者却很少能沾到光,文学翻译的稿费,千字50至80元的标准,十多年未变。冯唐翻译《飞鸟集》,稿费为千字万元,对于翻译界来说也算是好消息——翻译界盛传,解放前上海的老翻译家译一本书可以买一套洋房。

信

是示爱还是做爱?

很多人诟病冯唐译本,有些地方没有做到基本的“信”。

《飞鸟集》第3节,英文原文是“The world puts off its mask of vastness to its lover. It becomes small as one song, as one kiss of the eternal.”白开元更认可郑振铎的译本:“世界对着它的爱人,摘下那浩瀚的面具。它变小了,小如一支歌,如一个永恒的吻。”冯译中,“摘下面具”被译成“解开裤裆”,“永恒的吻”被译成“舌吻”。

“这简直是瞎搞。”诗人李笠评价,“面具是一个与灵魂有关系的东西,裤裆是与性有关系的,两回事情。”

《飞鸟集》第13节:“Listen,my heart, to the whispers of the world with which it makes love to you.”郑振铎译作:“静静地听,我的心呀,听那世界的低语,这是它对你求爱的表示呀。”冯唐译作:“心呐,听吧,这世界和你做爱的细碎响声啊。”原文的“make love to”既可表示向某人示爱,又可表示与某人做爱。

一词多义常引发争议。冰心翻译《吉檀迦利》时,原作中有一句把“sandal”放在凳子上。“sandal”有“檀香膏”和“拖鞋”两种意思。冰心译成檀香膏,另一位译者吴岩则译成拖鞋,都说得通。白开元找来诗句的孟加拉文原文,发现原文的单词是檀香膏:“后来我想起来,冰心认识懂孟加拉文的石真先生,她也许问过石真。”

然而冯唐翻译的那句诗没有孟加拉文原文。《英汉大词典》第三版主编朱绩崧(知名微博主@文冤阁大学士)认为,这不是译者能解决的问题,而是语言本身的问题。

晚年泰戈尔反思自己过去的英文翻译,用牛打比方:小牛被宰了,母牛忧郁得产不出奶。农人把小牛的皮剥下来,里面塞了稻草,放到母牛前面,于是母牛又产奶了。“翻译在他看来就是肚子里塞稻草的小牛,不是真的东西。”他甚至曾经说过,他不是把孟加拉语的泰戈尔翻译成英语,而是“再创作”出英语的泰戈尔。

然而,“再创作”的权力是作者独有的,白开元认为译者不能“随心所欲”:“冯唐的这些内容,是自己的创作,应该叫“冯唐诗选”,不应该盗用泰戈尔的名字。”

达

诗一定要押韵?

“诗不押韵,就像姑娘没头发一样别扭。”冯唐的微博个人简介只有两个字,诗人。他常读的中文诗歌主要是诗经楚辞和唐诗宋词,觉得“不押韵的一流诗歌即使勉强算作诗,也不如押韵的二流诗歌”。

“如果一味押韵,可能会造出带着打油感的语言产品。”《诗刊》杂志编辑赵四向南方周末记者介绍,庞德那一代英语诗人早已破除了“诗一定要押韵”的迷信。现代诗歌中,“节奏”比“押韵”重要得多。

叶芝的名作《当你老了》有许多中译本,押韵最严格的是樱宁的译本:“当汝老去,青丝染霜;独伴炉火,倦意浅漾;请取此卷,曼声吟唱。……”公认最佳的却是袁可嘉的译本:“当你老了,头白了,睡意昏沉,/炉火旁打盹,请取下这部诗歌,/慢慢读,回想你过去眼神的柔和,/回想它们昔日浓重的阴影;……”

坚持押韵的冯唐没少招骂。但到底押不押韵,最终还是要看原作:原诗押韵,翻译也要跟着押韵,反之亦然。白开元翻译泰戈尔的孟加拉语诗歌就是如此。他照郭沫若的翻译方法:先照着原意写成中文的散文,按照原文的方式排列,然后反复错位、改编、替代,慢慢接近原文的押韵方式,最后念,不通再改。

2015年底白开元去天津外国语学院,客座讲授泰戈尔,介绍了泰戈尔孟加拉语诗歌的多种押韵方式:“如果你自己翻译时玩得猖狂,泰戈尔不是这样押韵的,学生就会误解。”

朱绩崧认为,冯唐把逻辑关系搞混了,押韵应该是诗歌的必要条件,而不是充分条件。

《飞鸟集》第119节,“The night kisses the fading day whispering to his ear,“I am death,your mother. I am to give you fresh birth.”郑振铎译为“夜与逝去的日子接吻,轻轻地在他耳旁说道:我是死,是你的母亲。我就要给你以新的生命。”冯唐则翻译成“白日将尽/夜晚呢喃/‘我是死啊,/我是你妈,/我会给你新生哒’”。

朱绩崧读后评价:“冯唐的押韵,翻出来是个二人转。”

雅

皇上怎么可能说“你太任性”

“翻译者要永远当学生”,白开元告诉南方周末记者,翻译政治诗,应该知道豪放的怎么写;翻译爱情诗,就要学会情人的情感,含蓄地表达。这样才能做到翻译的“雅”。

白开元认为,文学翻译就应该用标准的汉语和文学语言,“哒”“你丫”“你谁啊”这类口语用在150多年前出生的泰戈尔身上并不合适,就像一个皇上突然说“你太任性”——古代人不可能这么说。

冯唐觉得诗意恰恰在自己的译本中得到了体现,“诗意也可以是在翻译中增加的,仿佛酒倒进杯子。”他在朋友圈晒出一位自称00后的粉丝来信。这位13岁的女孩王茳妍说自己看过冯唐和郑振铎的译本,更喜欢前者。第42节“You smiled and talked to me of nothing and I felt that for this I had been waiting long”,冯译为:“你对我微笑不语,为这句我等了几个世纪”。王茳妍认为“把几个字翻译成了最短的小说”。而郑振铎的翻译:“你微微地笑着,不同我说什么话,/而我觉得,为了这个,我已等待得久了。”王茳妍觉得很“玛丽苏”。

白开元承认,郑振铎冰心时代的一些语言过时了。他提到泰戈尔《吉檀迦利》的一句诗,冰心翻译成“时代过去了,你还在倾注,而我的手里还有余量待充满”。“‘我的手里还有余量待充满,’现在不这么说了,挺拗口的,就是‘受纳’的意思。但这是1920年代的语言,当年也挺高雅的。”

“翻译在瑞典文里不叫翻译,叫阐释。”李笠曾在瑞典生活多年,他介绍,瑞典人喜爱的法国诗人波德莱尔《恶之花》已有5个译本,中国的《道德经》有100多个版本。“原有的语言在老化,必须更新,不然《诗经》谁懂?你必须把窈窕淑女用更性感的现代的语言,念得让你觉得很舒服。翻译的最终目的本来就不是语言,而是离生活时代的审美越来越近。”

【来源】南方周末 未经授权不得转载