【客学】手琢众生相,泥塑客家情

记者 黄思华

2015-12-23 08:16

记者 黄思华

2015-12-23 08:16

身着垂缀长裙摆,背部笔直地半坐在地上;两眉轻皱,双眸望向右上处,似是在思索着什么;双手把书卷握于胸前,嘴角轻轻牵起……走进泥塑艺人余志宇的工作室,映入眼帘的便是这一精致的红袖赋新词泥塑,优美的颈部线条,流畅的曲线感,女子专注于自己的思考,一种独立的现代气质油然而生。

泥塑,俗称“彩塑”,为中国传统中一种古老的民间艺术。泥巴有极强的可塑性,以泥为原料,以手捏制成形,手工艺人构思好素材,经巧手加工,亦素亦彩,创作出各种精美的泥塑品。泥塑在佛山地区尤其有名,在梅州的泥塑手艺人大都从佛山学成归来,再把客家文化融入其中以发扬传播。

虽是天然廉价的材料,却丝毫不影响好作品的问世。《尝酒》《补锅头》《土地母亲》等多个反映客家风情的泥塑作品,极富感染力和生命力,其背后所蕴含的故事妙趣横生,透过泥塑仿佛在讲述着客家人的历史和民俗风情。

●南方日报记者 黄思华 通讯员 钟兴明

A.从心灵到指尖泥塑“四步走”

玩泥巴、捏泥人是许多人童年的欢乐记忆,但要把泥巴玩成一门艺术,却不是件容易的事情。泥塑这门手艺,与小孩子捏橡皮泥完全不同,一块泥巴经过揉捏、烧制、上秞变成为一件作品,不仅需要考验手艺人的技术水平,也要有超人的细心和耐心,制作过程中大脑需要不停地飞转思考。泥塑艺人不但绘画功底要过硬,同时还得擅长粉刷、雕刻等技艺。

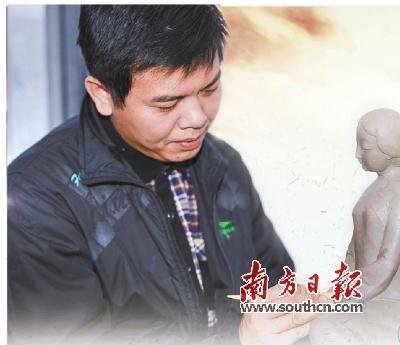

记者去探访余志宇的时候,他正全神贯注地对泥塑进行雕刻。从手指翻转如飞到放缓速度细细雕刻嘴角和眼睛,“看起来不需要怎么使力,但实际上用力却要轻重稳定,轻一分或者重一分,作品都难以出彩。”余师傅放下手中雕塑刀,认真地说道。一个简单的泥塑作品,制作过程分为四个步骤,交给一个有技术和经验的师傅,所花费的时间也要大半个月。

第一步是需要寻找原材料。泥土是泥塑的基本用料,然而对于泥土的要求却因人而异。泥塑艺人都有自己习惯使用的粘土,一般选用带些粘性又细腻的土,加上一定量的细沙,经过捶打、摔、揉,直到捏出自己认为合适的手感。

第二步就是构图。泥塑有如对弈,面对材料时心中应有“一盘棋”。因此在正式雕塑之前,师傅们都会先在白纸上把自己想要创作的对象勾勒出来。在这个过程中,自己也可以注意和把握一些细节,以免在泥塑的创作过程中出现问题。有时候,还可以将粘土捣匀后,先粗略地捏制各个部分的泥坯,不停修改自己的构思画像。

第三步便是正式起稿创作。泥塑起稿分为空心起稿和实心起稿两种,区别在于一种可烧制、而另一种不可烧制。上大泥、塑大型,每一个步骤都要力求畅通、连接,断断续续地制作会严重影响作品最后呈现的美感。尤其是在做大型灰雕的时候,只能雕琢、不能补,如果在雕刻过程中有一处出错,便前功尽弃,又要重新再来。因此这第三步的时间耗费得尤其要多。整个面部表情、眼神和嘴唇的动作、面部肌肉,包括整个身体的肢体语言,都要具有连贯性。作品要保证从每个角度看都是相连接的,线条流畅、结构完美、比例合适,整体显现出美感,才能称得上为一个好的泥塑作品。

最后一步,在精雕细琢之后,便进入烘干、上釉、煅烧和打磨的阶段。经过1300℃的高温煅烧过后,一件精美的泥塑作品便出炉了。而上釉是否,则要根据客户的喜好来定。比如余志宇刚制作完的梅花鹿泥塑,客人就特别提出要求,不要着任何花纹和色彩,只求简单。

B.泥土虽无生命泥塑却有生命

挑土打泥、构图、塑型、上色,一块块黄泥巴经过泥塑艺人的手,变成一件件有趣逼真的泥塑作品。虽然大部分的泥塑作品只是由一个或两个人物,但是每一个简单的人物中都带有自己的故事以及文化色彩。

余志宇很喜欢在自己的作品中表达客家传统文化与现代精神的结合。他的“梅台姑娘”系列,就是讲述一个身上交融着梅州和台湾两种文化的客家女性的故事。

“每次创作的时候,我都要在一个比较安静的环境,有时候在树下,有时候是在工作室内,还经常是在深夜,去思考泥塑人物的内心在想些什么?”余志宇说。

不过,与单纯表现客家文化的作品不同,余志宇的作品里总是会体现各种矛盾和冲突,他善于通过雕刻泥塑的各种神态、动作来表现人物内心的想法,又不失外部的美感。在塑造客家人的时候,他总是会将传统的勤劳、善良品质与新时代的独立、创新精神融入其中。

泥塑艺人的创作灵感,也大都来源于生活,比如个人的经历或是观察各种人的生活形态。余志宇也一样,他经常会注意周围的人发生了什么事情、有哪些反应。遇到创作瓶颈的时候,他就会出门看画展,从画中找灵感;或是回乡下和老人聊天,听他们讲故事……每每看到一个东西,余志宇的脑子就在不停地转动,去联想各种各样的故事,捕捉客家文化中的各种闪光点。

观众在欣赏这一件件泥塑艺术品的时候,会发现虽然每个作品的故事不同,但是却都能给予人一种积极向上的态度。而其中不少作品,记录下了各行各业的人用各自的方式为客家文化发展做贡献的时刻。“这些都是精神层面上的东西,如今通过我的手,化成实物的画面呈现。”余志宇对此感到非常自豪。在他的工作室里面摆设的泥塑,有表现作曲家在试唱刚写的客家山歌的画面,有呈现老师在教学生做学问的情景,有捕捉作家在为新书苦心着笔的时刻……

余志宇的工作室设在梅台文创园,他的很多作品也是通过这个平台走向更广阔的世界。梅台创意园的董事长钟曼红介绍,现在创意园里最受顾客欢迎的作品还是与客家故事有关,比如“闲了来料”主题的一系列泥塑作品。它是以客家女性为主要塑造对象,在客人来访时,围绕客家女性的行为讲述一些有意思的场景,如下厨张罗客家美食、坐在院子里与邻居唠嗑、在门口笑容洋溢地送客等,体现了客家人热情好客的文化,让人看了既觉得妙趣横生,又能产生共鸣。

C.小技艺大世界泥塑艺术“进城”

在人类发展的历史上,泥塑艺术一直传承下来,以泥土为原料,从陶器皿、陶佛像,到儿童的玩具,从没有间断过。从泥塑艺术传承和发展来看,秦汉时期,它已成为重要的艺术品种;唐宋时,泥塑艺术达到了顶峰。到了元明清时期,宗教题材的大型泥塑佛像继续繁荣,小型泥塑玩偶也有所发展。

要论广东的泥塑,首推佛山,大多数泥塑的原材料也是来自佛山。而梅州两位有名的泥塑手工艺人,余志宇和刘沅声,都是从佛山学成归来,而后才自成一家。余志宇喜做大型的泥塑雕像,而刘沅声偏向于具有乡土色彩的小型泥塑,两人“双璧合一”,时常一起合作。

说起余志宇,熟悉的人总会想起出自他手的梅州百岁山大雕像。余师傅出生于兴宁大坪,从2001年开始就接触泥塑这门艺术,15年里从未间断过对泥塑工艺的喜爱和执着。因为从小对画画就非常感兴趣,于是在退伍之后便选择了去参加工艺类的培训。小时候,余志宇无师自通,很多东西都是自己琢磨着画出来,到后来已可以达到伸手拿笔便可以画出心中所想的程度。而在学校里学习时他又对手工粘土产生了浓厚的兴趣,毕业后在佛山的制瓷厂开始了艺术之路。

从学做潮州仕女,到后来转为陶制,再到现在的泥塑,余志宇一步一个脚印走到了今天。“我在工作的过程中,慢慢发现自己就是喜欢做大型的泥塑,尤其是铸铜、铸铁类的泥塑。”余志宇说。

迄今为止,余志宇做过最大的一个雕塑有31米长。较大的雕塑,比如佛像,远处平视和近处仰视完全是两码事。因此在创作过程中,脸部的比例和身体的比例跟正常的泥塑大不一样。常常在雕刻过程中,每隔五分钟,他就要跑到十几米远的地方去观看,或者爬上雕像去检查。因为稍不留神,所刻的雕像就会给人视觉上倾斜的感受。一尊佛像一般要经过一两年的时间才能完成,然而余志宇却跑前跑后、爬上爬下,忙得不亦乐乎。

如今,他自己也带了3个徒弟,亲自教授技术。问及他会不会担心手艺失传时,余志宇摆摆手说:“现在这种民间工艺在梅州很受欢迎,男人百艺好藏身,很多年轻人想过来学习这么技艺。”

如今,好的泥塑手工作品在市场都是标价上万,而平时常见几百元价格的塑像,一般都是根据模具批量生产而来的复制品。复制品的制作较流水线,通常是先把和好的泥擀成片状,然后压进模子,再把两片压好泥的模子合拢压紧,再安一个“底”,最后着上色。模器做出来的产品,在眼眼、嘴部和面部肌肉方面虽然没有手工制作来的功夫到位,惟妙惟肖,“我们的希望是能让泥塑走进千家万户,普通人家也可以买得起。”据创意园的工作人员介绍,现在找上门的客户,已经不仅仅限于国内,很多国外的客人也都慕名前来,想要购买一件作为纪念品。

每年的“广东泥人节”或是其他城市的文博会,余志宇都会和一些同事去参加。泥塑作品能展现各个地方的、人文关怀、民俗民风等,具有重要的历史研究价值、民俗研究价值和社会价值。这种扎根于民间的小小技艺,展示了民间工艺美术绚烂多彩的“大世界”。

■记者手记

脱离框架束缚艺术才有生命

寒冷的冬天,文创的气氛却很温暖。穿过宽阔的制瓷工厂,向左拐进一个庭院,记者看到小院内有一两个手工艺术家带着几个学生,在研究和制作泥塑工艺品。在采访中也能真切地感受到,这些20岁出头的年轻人,对泥塑创作的热爱完全是出于内心的喜爱。

一个老师傅说到,他构思了很多大型作品,但是有些难免落入俗套,幸亏这些年轻人的奇思妙想给泥塑产品提供了很多创意。给有技之人提供平台,给有兴趣的人提供机会,梅台文创园的这一方天地确实具备孕育创新和艺术的条件。

在采访中,记者还见到了来自北京的设计师方振鹏。高级工业设计师证获得者、美国室内设计协会会员、清华大学特聘客座教授、中国著名设计师……方老师有着好多个闪亮的头衔,然而现年60岁的他,倒像个任性、随意的艺术家,活得非常纯粹,而他设计出来的作品也都带着我行我素的风格。最近,方老师正在设计一款泥塑灯罩,灯泡的光通过泥塑灯罩,从里面透出来,显得如梦如幻。问及他这个创意的来源以及款式的设计灵感,他只回了简单的几个字,“我随意想出来的。”是的,想出来,觉得跟别人不一样,便去做了。

艺术是自由的,如果给艺术加上条条框框,就失去了创作的本真。从展示架上摆放的泥塑品来看,创意园的产品也并非完全围绕着客家文化,也有动物嬉戏、带着西域色彩的塑像。

有些艺术家会把自己局限于一方文化的框架之内,想着要如何用作品体现当地人文。但是展现客家文化,如果显得过于刻意,拘于常规的套路,这些泥塑可能会缺了灵魂,与观者也没有了眼神的传递、心灵的沟通,也有悖于孜孜追求的艺术境界。