揭阳浦东牛皮鼓: 百年传承 声震百里

揭阳日报 2015-12-02 20:40

浦东牛皮鼓简介

清光绪年间,李天恩迫于生计,拜一民间制鼓艺人为师,开始从事牛皮鼓的手工制作,成为浦东牛皮鼓第一代传承人。

20世纪初期至50年代,第二代传承人李林井不仅使牛皮鼓手工技艺在传统工艺的基础上取得新的突破,还把技艺毫无保留传承给浦东村的制鼓爱好者,使得浦东牛皮鼓手工技艺发扬光大。这是创新、发展阶段。

20世纪50年代至80年代,第三代传承人李德青从父亲和祖父身上学到了一手精湛的制鼓技艺,使家族技艺得以传承和发展下来。

20世纪80年代至今,第四代传承人李木瑞接手整个家族事业,并大胆创新,推陈出新,不断改良,特别是在选料和制作过程中下大功夫,做到每个工序都非常考究,在原有基础上得到很大的改善,使得浦东牛皮鼓远近闻名,带动了家族手工技艺的传承和发展。

2011年,浦东牛皮鼓制作技艺入选省第四批非物质文化遗产名录,李木瑞成为这一技艺传承人。浦东牛皮鼓得到了更好的传承和保护。

欢乐的鼓、吉祥的鼓、太平的鼓,在潮汕众多民俗活动中,鼓是不可或缺的一分子。它击奏多姿,威武雄壮。鼓已经与热闹、喜庆牢牢的联系在一起,也使制鼓这一传统手工艺成了社会重要而鲜活的元素。风雨同音震百里,在揭阳,就有一家知名的制鼓人家,已有100多年的历史。

传承百年的手工技艺

李木瑞家族四代人都是制鼓艺人,百年来一直延续着这门传统手工技艺。相传清光绪年间,李木瑞的曾祖父李天恩迫于生计,窜街走巷买卖日杂、旧货,有一天,巧遇一民间制鼓艺人,深深被其精湛技艺所折服,遂拜其为师。从此,李天恩开始了牛皮鼓的手工制作生涯,其制鼓技术也代代相传,成为当地一项传统的手工技艺。

李天恩子李林井则把技艺毫无保留传承给浦东村的制鼓爱好者,使得浦东牛皮鼓手工技艺发扬光大。

李木瑞是浦东牛皮鼓第四代传人,在选料和制作过程中下大工夫,做到每个工序都非常考究,使牛皮鼓手工技艺在原有基础上得到很大改善。李木瑞16岁就开始学习制鼓,48年来,他制作的牛皮鼓热销我市各地,是汕头、潮州、梅州、福建等地庵寺所采用的文化珍品。据介绍,市区很多知名古刹放置的牛皮鼓,都是由李木瑞亲手制作的。而更多被广泛应用于节日庆典和民俗活动中。

采访时,李木瑞告诉记者:“饶平有一个庵寺现在刚开始修建,就已经到我这里预定一个牛皮鼓。”

手工技艺凭经验掌握

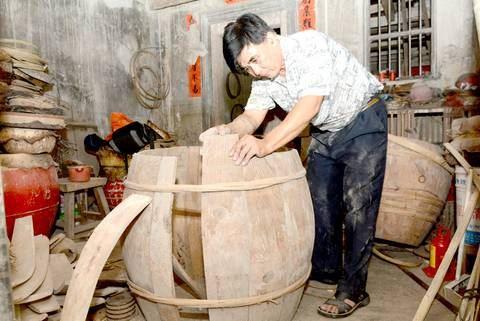

浦东牛皮鼓手工技艺全凭经验掌握,就算是家传祖业,李木瑞也是在长期摸索和实践中,逐渐掌握了设计、手工制作等没有具体理化指标的方法方式。而制作牛皮鼓是一个考验制鼓人耐心和毅力的细致活,只有把选料、制皮、制壳、定型、油漆等5个流程连在一起,才能完成整个鼓的制作过程。

据李木瑞介绍,鼓身所用的木料一般选用杉木或者其他优良木料,形状以自然弯形为宜,“我自己到杉木场挑选,回来后再锯成弯形的木条片。”

而鼓面所用的牛皮,则由几家店固定提供。李木瑞每天要用10多张牛皮,牛皮的选择十分讲究。“要选用本地优质新鲜的水牛皮,外表的牛毛要有光泽、均匀、多而密,内层不可以有屠宰时造成的伤刀。”李木瑞说。

在李木瑞看来,制鼓的过程中,制皮最为关键。首先要把选好的牛皮,取下直径为68~70厘米的圆形皮,然后用温开水蘸过,去乌屑留毛。“这个环节需要一定的观察性和技术性,牛皮表层如果产生鸡爪形的痕,就丧失了原有的价值。”李木瑞对记者说。

经过一道道严谨的工序,将牛皮定型后就可以“上规”,也就是将它固定在鼓桶上。而在这个过程中,李木瑞需要用绳索加铁钩将牛皮拉紧固定,然后用千斤顶往上加压,以达到将牛皮拉紧拉平的目的。说起来轻松,做起来可就没那么简单。一张鼓皮要经过多次拉伸才能画线上钉,李木瑞在这其中花费的体力和精力却难以计算。

由于李木瑞的制皮技术精湛,潮州等地的鼓厂经常向他购买鼓皮。制售牛皮鼓面,如今也已成为李木瑞一项重要的经济收入。

浦东牛皮鼓供不应求

从艺以来,李木瑞也说不清自己做了多少面鼓、制作过多少张皮,他制成的鼓中,最大的鼓面直径达1.8米,最小的直径只有七八厘米。

李木瑞制作的牛皮鼓种类越来越多,福建南部一带多用的尖脚鼓、双头鼓、狮鼓、龙船鼓,庵堂、寺院使用的更鼓,潮剧界使用的高音鼓、低音鼓、中鼓、苏鼓,李木瑞都能够手工制作,他已成了远近闻名的制鼓达人。

李木端每天早上5点开始制鼓,常常做到天黑才回家。就算是在接受采访的时候,他也没有放下手中的活,一边说话一边工作。“一张牛皮经过几道缜密的工序变为牛皮鼓,正常情况下需要花费半年的时间。我一天只能做一个鼓,所以时常出现客户买不到牛皮鼓的情况。”

2011年,浦东牛皮鼓制作技艺入选省第四批非物质文化遗产名录,李木瑞成为这一技艺传承人。而如何让浦东牛皮鼓制作技艺更好地传承与发展?“我们将加强引导和扶持,切实做好保护和传承工作,让浦东牛皮鼓手工技艺发扬光大。”浦东社区有关负责人如是说。

浦东牛皮鼓制作技艺

牛皮鼓手工制作的程序一般分为选料、制皮、制壳、定形和油漆。

1.选料

木料以杉木为主,形状以自然弯形为宜。牛皮选择优质新鲜水牛皮,外表的牛毛要有光泽、均匀,毛要多而密,内层不可伤刀(屠宰时造成的伤刀)。

2.制皮(以尖脚鼓为例)

(1)如果鼓面的直径为50.8厘米,那么下边则为33~34厘米,腰围为60~62厘米,(这样的比例制成的鼓,外形美观、适用),高度为56~57厘米,最大鼓面可做到直径1.8米。

(2)把选好的牛皮,取下直径为68-70厘米的圆形皮,鼓脚的圆形皮为直径56厘米,然后用温开水蘸过,去乌屑留毛。

(3)把去屑留毛处理好的牛皮,用专用工具修削均匀,有目的地把中央部分留厚,而圆周部分均匀削落,最外围的鼓皮须尽量留厚。然后放置在阳光下晒干,再用冷水浸10~12小时后将牛皮处理均匀。并在皮的边缘钻孔(每隔4厘米左右钻一个孔),好让绳子穿孔把皮固定在鼓壳上。

(4)把固定在鼓壳的牛皮,用铁钉钉在鼓壳上,继续放在阳光下再晒干。晒干后取下钉上的铁钉,将牛皮取出,放于光线明亮的地方,停放4个月以上时间。然后把牛皮用冷水浸过,用绳子把牛皮固定在鼓壳上,将牛皮拉力扩张成形。

3.制壳

取合格的木料,在锯台上锯取弯形的木条片,把这些木条片凑合成鼓形,外围是用上、中、下3个竹圈(竹篦编成3股)把它固定下来,而内壁则需用厚度为1.5厘米,宽度为5厘米的竹圈作为内支撑,使鼓壳不置变形(特别注意的是围成鼓壳的木条片切不可以用胶粘合,也不可用钉串成)。鼓壳制成后,在外围加上4个铜环或铁环,再在鼓内加上2条用铁线(14厘米)做成弹簧形的“鼓胆”,使鼓声发音共鸣。鼓壳制成后需要停放4个月后才可以使用(不可日晒)。

4.定形(以尖脚鼓为例)

先从脚做起,把牛皮固定在尖脚一方,用1.25寸或1.5寸的铁钉固定,外面再用鼓钉(每隔2厘米一粒)围起来固定,一般分三层,不要排成一行。鼓脚做好之后,用同样的方法制作鼓面。鼓面和鼓脚做好后,在鼓中央外围固定加上一个铁皮圈(规格为2厘米宽,厚度约0.6厘米)。

5.油漆先用血料(新鲜猪血加白灰)或油料填补木条片之间或表面,使其平坦,必要时加上丝纸或“布仔”贴于接口处,以防木条片脱离或产生裂缝。然后,用砂纸将血料磨平,再用油漆材料(一般可用红色、绿色、黑色的油料)涂上(可加民间艺术图案)。

声音

传承人李木瑞:

年轻人不愿学限制技艺发展

虽然每天辛苦地工作,但如果只是依靠自己,还是无法满足市场上的要求。一张牛皮经过几道缜密的工序成为牛皮鼓,正常情况下需要花费半年的时间。由于过程复杂、时间长,现在大多数年轻人都不愿意钻研、学习这一技艺,这限制了牛皮鼓手工技艺的传承和发展。

幸好,2011年浦东牛皮鼓制作技艺入选省第四批非物质文化遗产名录,我作为技艺传承人,更有责任把这一技艺更好的传承下去。我的儿子也表示,祖辈传下来的技艺还得学,因为有这个义务和责任。

匠心可以巧夺天工

“紧紧蒙张皮,密密钉上钉。天晴和落雨,打起一样音。”古时候有一则《制鼓歌诀》,寥寥几笔勾画了一只鼓的诞生。记者在浦东社区采访李木瑞时,感受最深的却是制作牛皮鼓的枯燥与艰辛。在那座有点年头并且散发着浓浓油漆味的老房子里,李木瑞几十年如一日地制鼓,满是木屑的环境难掩牛皮鼓的风华,绕耳不绝的鼓声也仿若传递着这门老手艺的魅力。

在许多人看来,不论严寒酷暑一直重复着既定的那些程序是多么枯燥无味,而李木瑞却乐此不疲,并且仿佛拥有了无限的魔力。任何污损严重、破烂不堪的旧鼓,只要经过他的手便光复如新,以至于修补旧鼓成为他现在工作重要的一部分。

文心可以雕龙画凤,匠心可以巧夺天工。李木瑞制鼓时,将自己的“心意”和“魂魄”注入作品之中,才使得浦东牛皮鼓制作技艺在他手上得以发扬光大。做鼓的李木瑞,话很少,身上也不会干净到哪儿去,手也因为常年打磨木条变得异常粗糙。然而,正是这种对于制鼓手艺的专注度,让旁边的人心生敬佩并深受感染;当他倾注全部心力制作牛皮鼓时,那就是专注专一追求精益求精的匠人精神所在。

虽然传统手工艺构成了社会重要而鲜活的元素,如今却在城市文明的冲荡下日渐凋零,浦东牛皮鼓制作技艺也不可避免。李木瑞依然执着地坚守祖传的这门手艺,“制作牛皮鼓是需要耐心、坐得住才能完成的技术活,现在年轻人哪里还能坐下来专心地制作,制作难度大,并且这又不是赚钱的手艺。”李木瑞担忧地说,尽管不知道这项手艺会不会随着他们这一辈的离去而逐渐失传,但是希望代代相传的匠人精神永远不会消亡。

策划:曾楚雄 余映涛

撰稿:林海芬 林漫玲

摄影:林洁松

本版参考资料:

《浦东村志》

《广东省省级非物质文化遗产名录项目申报书》