追海豚的人|在风浪与高温中记录两千多头白海豚

记者 王剑强 曹嫒嫒

2015-11-11 09:14

记者 王剑强 曹嫒嫒

2015-11-11 09:14

在珠江口海域的万顷碧波之中,活跃着约2000余头有“海上大熊猫”之称的中华白海豚。不少科研人员常年在此劈波斩浪,对野生白海豚进行生态观测,常年忍受着海上生活的酷热、风雨、波浪和孤寂。他们被称为“追海豚的人”。

这个略显诗意的称谓背后,是科研人员大量而繁琐的种群监测和生态调查工作,海上追豚不是海上冲浪,这份工作需要的不是诗意,而是情怀和坚守。每一名追豚人都倾注了大量的心血去了解、去关心、去爱护这群濒危动物。

他们记录了2000多头白海豚

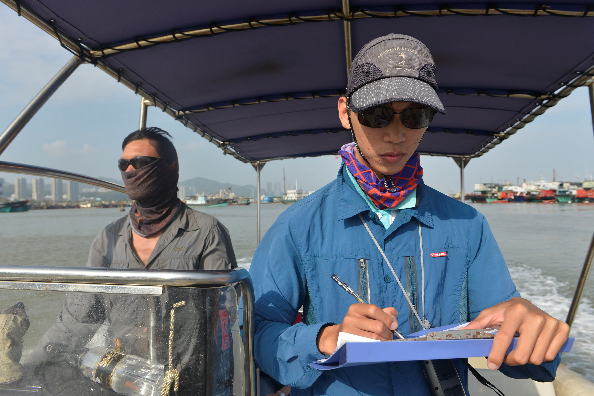

10月29日下午,珠江口海域海平面风力达到了五级,就算站在岸边,被海风吹打时仍会有隐隐的痛感。林德润麻利地解下缆绳,轻轻跃上小艇,娴熟地换上防护服,用帽子和户外头巾包裹住整张脸,只露出两只眼睛,手握着GPS定位仪开始确认经纬度。

林德润是“追豚人”中的一员。他是汕头大学海洋生物学专业的硕士研究生,从去年8月开始来到珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局实习,每个月有10多天是在海上度过。

“你看我们的装扮,像不像是海盗?”驶入波浪涌动的海面,剧烈的颠簸令人顿生晕眩之感,擅长“苦中作乐”的林德润,不失时机地开起了玩笑。这是一艘较为简陋的渔政船只,风浪大时,水花会直接打在人身上。

这是林德润一次习以为常的出海巡航,目的是对白海豚进行“个体识别”检测。从2010年开始,保护区管理局的工作人员开展了对白海豚的生态观测,并记录下每只白海豚的体态、活动区域,建立起一个关于白海豚的庞大数据库。

“这一年多来,我记录到的白海豚有50多头,而整个管理局目前已经记录了2000多头。”说起自己的“工作业绩”,按了不下万次快门的林德润还是有些自豪,“每只白海豚的背鳍都是不同的,我们出海时,就用相机拍摄观测到的白海豚,根据背鳍的形态为它们建立档案。”

脚下是起伏的波浪,头顶则是火辣辣的太阳。林德润说:“最热的时候40多摄氏度,我们也照样出海。”开船的梁师傅则低声提醒记者涂好防晒霜,“海上的紫外线很强,不适应的话,皮肤容易被晒伤。”

海上的风浪仍然不小。偶尔当海面暂时平静时,林德润会把镜头举在胸前,上身左右摆动,目光快速在海面搜索,像正在进行双向飞碟射击的运动员。“我们的团队人太少了,如果能有三个人同时面朝三个方向进行观测,可以大大增加搜索范围和观测几率。”

小艇在浪与热中行驶了两个多小时,但遗憾的是,这趟出海并没有成功观测到野生白海豚。林德润说,白海豚性情活泼,在天气晴朗、阳光充沛的情况下,常会到水面附近嬉戏;但当海面风力超过四级时,白海豚轻易不会露面。

“前辈能辨认出我见过的每一只”

“我希望能够像我的前辈一样,能够辨认出我所见过的每一只白海豚。”从事白海豚生态调查工作一年多,林德润坦言,距离成为这个领域的研究专家,还有很长的一段路要走。他口中的“前辈”,则是如今声名渐起的白海豚研究专家林文治。

在更年轻的科研人员眼中,年仅33岁的青年学者林文治俨然已经是追豚人中的“老前辈”了。从2011年到2014年,在保护区管理局担任助理研究员的林文治,度过了将近四年的追豚、护豚时光,每年要出海80多次。

在接受记者采访时,林文治回忆了那几年的海上岁月:“在海面上,简单地说就是给白海豚拍照,测量离岸距离、水深,记录环境特征和白海豚行为等工作。但这些还不是白海豚生态调查的全部。”

在中山大学的实验室进行生物学统计,是林文治的另一项重要工作。借助香港大学研发的一款软件,那几年中,林文治在内伶仃洋范围识别出近700头白海豚个体并分析它们的种群特征。

如今,林文治已经回到他的母校中山大学海洋学院任副研究员,但他仍时时惦念那群白海豚,碧波中的点点白影也牵引着他“常回去看看”。他的白海豚生态调查工作从未终止,也成为了更年轻的追豚人学习的榜样。

“新生代”追豚人林德润在汕头大学海洋生物专业学习,怀着对白海豚的强烈兴趣,他来到了保护区实习,也将硕士毕业论文的方向定为“驼背豚种群风险评估”。为什么一代代追豚人都致力于进行白海豚的“个体识别”检测?

林德润解释说,规划动物保护和管理的范畴并设置对应的方案,需要了解动物的社群关系和结构;而在生态领域,常常需要多年的数据才能揭示野生动物群体的结构,“因此,我们出海观测时不会放过任何一只白海豚的影子,每一只都要拍照,然后一一进行识别,这样才有可能对白海豚整体种群做到真正了解。”

“通过观测了解白海豚的分布、行为、习性,这是保护白海豚的前提。”成为追豚人以来,林德润已能够辨识部分海豚,“尤其是那些背鳍受伤、有缺损的,一眼就能够认出来”,但对他而言,这还远远不够。

真正用行动去关心白海豚的人不多

何以能够在海上那么恶劣的环境下坚持白海豚研究工作?

“唯有了解,我们才会关心;唯有关心,我们才会采取行动;唯有行动,生命才会有希望。”林德润引用了动物学家珍妮·古道尔的名言作答。

林德润将珍妮·古道尔视为一生的偶像。他说,珍妮·古道尔在二十余岁时就前往非洲原始森林,为观察黑猩猩,度过了38年的野外生涯,同她相比,自己只是一名很普通的科研工作者,没什么值得夸耀的。

林德润向记者展示过一组白海豚受伤的照片,有些是螺旋桨伤痕,有些是网具勒痕,还有的是水质污染造成的皮肤病,让人不忍直视。

著名纪录片《海豚湾》是林德润反复温习的一部电影。电影中,日本一个渔村成为可怕的海豚屠宰场;海豚成群死亡的画面,让林德润每一次观看都感受到强烈的震撼。“虽然广东没有这样大肆屠杀海豚的事情发生,但是,真正会用行动去关心白海豚的人,并不多见。”

林德润介绍,目前广东省内追豚人的数量并不庞大,甚至可以说“屈指可数”。在珠江口白海豚保护区管理局,林德润是如今唯一的一名专业研究人员。“如果对白海豚没有足够的兴趣与热爱,这份工作是干不下来的。”林德润说。

“广东有中国规模最大的中华白海豚栖息地,但是相关的研究人员数量较少,目前只有珠江口保护区、江门保护区、南海水产研究所、中山大学、汕头大学等少数几个机构,拥有培养、接纳白海豚研究人员的能力。”林德润介绍,希望能有越来越多的人加入到追豚、护豚的行列之中。

策划统筹: 谢苗枫 胡念飞

摄影:南方日报记者肖雄(除署名外)