午间读|106年前,国家图书馆是如何诞生的?

记者 肖同庆

2015-11-05 11:37

记者 肖同庆

2015-11-05 11:37

走进中国第一历史档案馆,推开厚重的档案柜,一封发黄的奏折出现在我们眼前。

1909年9月9日,一封学部《奏筹建京师图书馆折》正式上奏朝廷,随奏的还有三个副片:将翰林院所藏《永乐大典》等书籍移送京师图书馆;派翰林院编修缪荃孙任图书馆监督;添铸图书馆印信。奏折批复得异常顺利,三件事一并得到准许。

这一天,标志着京师图书馆正式开始筹建。第一笔经费是200两银子。

多少年以后,人们才品味出这个决定的历史意义。一个现代图书馆的建立,实际上标志着中国向现代文明迈出了一大步。1909至1911年,被历史学家称为宣统三年新政,而现代图书馆的建立即是其中启蒙先声的重要组成部分。虽然,这比日本晚了40年,比法国晚了120年,比英国晚了160年。

现代图书馆的世纪先声:从一封奏折开始

1909年,这一年成为晚清历史上罕见平静的一年。曾经作为改革旗手的元老们,只剩下人称“香帅”的张之洞。叱咤风云的巨人们都已经凋零:翁同龢早在11年前的戊戌年就被彻底打倒,并在落寞中走完了人生;李鸿章则在8年前积劳成疾,死前留下了“秋风宝剑孤臣泪,落日旌旗大将坛”的凄凉自挽。改革是一种艰难的利益调整,而作为改革的旗手之一,张之洞居然能做到左右逢源,在危机四伏的官场中毫发无损,这固然是他个人卓越的运作能力使然。

后世史学家都发现,张之洞具备常人难以企及的眼光、魄力和手段。他有一支号称“万人敌”的笔杆子,一篇文章一个脚印,逐渐成长为封疆大吏。1863年,张之洞参加科举,金榜题名时被慈禧太后御笔钦点第三名探花,张之洞从此誓死捍卫太后。为她站台压阵,客观上的确起到了稳定大局的作用。能在关键时候发出关键的声音,并且公私兼顾、浑然天成,这就是张之洞的政治智慧。在文化教育方面,张之洞先后参与完成三件大事:废止科举制度,创办京师大学堂,奏设京师图书馆。

1909年4月18日,由军机大臣张之洞兼理的学部在《奏报分年筹备事宜折》中提出宣统元年(1909年)“京师开办图书馆”的计划,很快获得载沣的允准。

筹办图书馆的一系列事务已经酝酿成熟,这与晚清持续放眼世界密不可分。

20世纪初期由慈禧太后亲自领导的新政改革,同19世纪那场历时30年的洋务运动,无论从深度、广度上,都有着本质的不同。那场仅专注于经济和军事变革的洋务运动,被日本的铁甲舰队彻底粉碎,大清国从血泊和耻辱中明白了政治现代化才是关键所在。随后,在经历了急躁的戊戌变法和盲动地镇压义和团运动的两次血雨腥风后,朝野上下都已明白:大清国要实现民族复兴和大国崛起,就要改变根本的政治体制。到了1909年春天,即令最不合时宜的腐儒,也能将宪政当作最热门的谈资,民间报刊则如雨后春笋,中国社会似乎充满了朝气和活力,一个“少年中国”俨然诞生,颇似明治年间的日本。

在这种氛围中,京师图书馆的设立可以说是水到渠成。到这个时候,无论是朝廷、一般大臣还是知识人,对“图书馆”这一名词以及它所代表的一整套现代理念已经不再陌生;实践中,全国各地的地方图书馆、私人图书馆和教会图书馆也都先后出现并开始运作。

最早采用“图书馆”一词来命名图书馆的是1904年创办的湖北图书馆和湖南图书馆。自1910年学部拟定《京师图书馆及各省图书馆通行章程》,“图书据专家考证,”图书馆“和”藏书楼“两个名词在中国的普遍使用大概晚到1900年左右。最早采用”图书馆“一词来命名图书馆的是1904年创办的湖北图书馆和湖南图书馆。自1910年学部拟定《京师图书馆及各省图书馆通行章程》,”图书馆“一词开始成为官方认可的统一名称。此后,中文的”图书馆“一词遂成为我国图书馆的通用名称。

明末清初时“图书馆”概念开始在中国传播

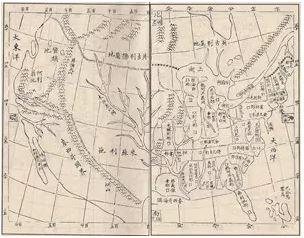

从明末清初开始,随着西方传教士的著书立说,有关图书馆的观念也开始在中国士大夫中传播。有“近代中国睁眼看世界第一人”之称的林则徐也是晚清翻译介绍西方图书馆的第一人。他组织翻译的《四洲志》不仅记述了欧洲图书馆的“盛况”,还着重介绍了美国的图书馆情况,涉及其18个州。

1867年,天津码头戒备森严,一艘大船扬帆起航。这是清政府向西方派出的第一个外交使团。后来,使团成员、总理各国事务衙门章京、花翎记名海关道志刚在其《初使泰西记》中写道:“初七日观书院。……藏书之室,熔铁为架,倚壁成城。择人专司,许观不许借。略同宁波天一阁之制。”

志刚参观的是纽约一所大学的图书馆。看来他并没有留意到外国图书馆与中国藏书楼的区别。而同行的同文馆学生张德彝则记述了在纽约参观公共图书馆的情形:“又行三里许,至义书堂,名‘阿司德尔’,亦系名人建造。周十五里,白石层楼,内储各国古今书籍七万五千余卷,国人乐观者,任其浏览,以广见闻,惟禁携带出门,与点窜涂抹而已。”义书堂中的“义”字,点出了西方公共图书馆与中国藏书楼的差别——公共性和平民化。

1877年3月和6月,驻外使臣郭嵩焘先后两次参观大英博物馆和牛津大学的几所图书馆。他不仅对大英博物馆图书馆中所藏中国典籍很感兴趣,亦注意到牛津大学图书总馆中书之来源之一——纳献(即呈缴)。在参观法国国家图书馆时,郭嵩焘注意到该馆管理与中国藏书楼不同的两点:一是卡片目录,二是图书分类法。

洋务运动时期出访的大臣中,薛福成别树一帜。他不仅特别记述了1891年参观梵蒂冈图书馆的情形,还在日记中对欧洲各国的图书馆藏书情况进行了比较,又将中国的官府藏书和私人藏书与之对比。他提出了“藏书之所公所也”理念,突出一个“公”字。可见他对近代图书馆的认识已达到相当的高度。

而后来为“预备立宪”而出洋考察的“五大臣”中,图书馆不是他们关注的中心。载泽的《考察政治日记》中,只有两处提及图书馆:“光绪三十二年四月初十日(1906年5月3日)参观法国巴黎索邦大学图书馆”、“……藏书楼有书四十万册,借阅者就楼中览之,亦有女子来阅”。这最后一句,透露出某种惊讶。很可能他是第一次见识女子在公共场合读书。

来源:微信号“南方日报出版社”,未经授权不得转载。