托尔斯泰、鲁迅等文学大师为什么没获诺奖?

作者 陈龙

作者 陈龙

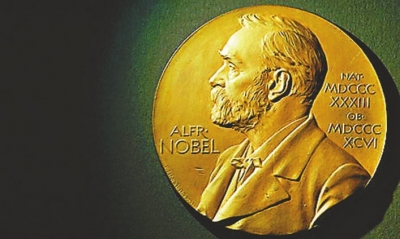

诺贝尔文学奖至今已有115年历史,一路殿堂构建,光芒耀眼。要搞清楚为什么选这些人获奖,又为何漏掉了其他一连串20世纪的文学大师,首先要了解诺奖评奖标准的变化:

1.理想倾向和历史主义的根基

在1895年立下的遗嘱中,诺贝尔要求文学奖金授予“最近一年来”“在文学方面创作出具有理想倾向的最佳作品的人”。1900年经国王批准的基本章程中,“文学作品”的概念扩展为“具有文学价值的作品”,即包括历史和哲学著作。瑞典人很有法律精神,“理想倾向”成了瑞典文学院最初的出发点,在诺奖100多年的颁奖史上,无论标准怎样摇摆,这一金科玉律始终在发生作用。

这也塑造了诺奖一种古典主义的审美偏好和保守的性格。因此挪威戏剧家比昂松在1903年就获奖,而反映欧洲社会内部变革的戏剧家易卜生未获奖;具备古典主义恢弘、精致、崇高美学特质的罗曼•罗兰、托马斯•曼获奖,热衷于意识流的文体艺术实验的普鲁斯特、乔伊斯、伍尔夫、弗洛伊德却始终入不了瑞典学院诸公的法眼。

2.从欧洲向美国倾斜,开始注重艺术风格和先锋实验

同时,诺奖也是一种赤裸裸的“欧洲中心主义”。直到二三十年代欧洲逐渐衰落,美国经济开始压过欧洲,1930年才终于出现了美国作家刘易斯。(泰戈尔虽然1913年就获奖,但他的文学语言是高度欧洲化的,而且得益于庞德、叶芝和萧伯纳的大力推崇。)从欧洲向美国倾斜,这一趋势是明显的。

30年代到50年代,美国有刘易斯、奥尼尔、赛珍珠、福克纳、海明威等5位作家获奖。同时显示出瑞典学院开始容纳通俗文学的口味转变。二三十年代,因为对“高度通俗性”的追求,瓦莱里、S•乔治、霍夫曼斯塔尔、克洛代尔等一大批诗人都没能获奖。

而40年代之后的诺奖也更加肯定作家在艺术风格和先锋实验上所做出的贡献。1948年瑞典学院将文学奖颁给现代主义先锋诗人T.S.艾略特,1949年颁给先锋小说家福克纳。然而这种“偏离”只是一种微弱的开明和离心力。在此前后的象征主义诗人瓦雷里、洛尔加、克洛代尔、布勒东都没有受到同等待遇——获得诺奖的大多数诗人一般都富有鲜明的抒情性和浪漫色彩。

3.政治因素影响和人道主义原则

二战后的哲学思潮和国际政治局势也影响了50至70年代初的诺奖评选。法国存在主义哲学形成了一股巨大的力量,加缪、萨特先后折桂。但冷战造成的意识形态对立也对评奖产生了影响。1958年帕斯捷尔纳克获奖和1970年索尔仁尼琴获奖,都对苏联构成了严重的挑战,成为两次重大的“文学政治事件”。瑞典学院也许会感到委屈,因为1965年他们同样将诺奖颁给创作了苏联社会主义史诗巨著《静静的顿河》作者肖洛霍夫。

70年代后期,瑞典学院“对被疏漏的那部分作家怀有同情”,希望把注意力引向一些陌生的作家。于是1978年的获奖者就是艾•巴•辛格;米沃什1980年获奖,当时米沃什被认为是“一个中等水平的诗人”。

尽管瑞典学院坚持纯文学原则,但还是在一次次的选择行为中受到了来自不同阵营的抨击和指责。它不想过多地陷入政治、宗教和道德的口水漩涡中,甚至尽量拒绝考虑有极端宗教情绪、道德有重大缺陷的作家。因此,在东西方都享有盛名的大作家博尔赫斯,因为1976年从的大独裁者皮诺切特手中接受了贝尔纳多•奥希金斯大十字勋章,而被诺奖拒之门外。

4.“世界文学评判员”的努力和压力

50年代以前,诺奖只是欧洲人自己玩的游戏,世界人民并不在乎和计较;60年代以后,“世界性”成为了诺奖的一个鲜明的追求。

1966年之后,以色列的阿格农、危地马拉的阿斯图里亚斯、日本的川端康成、智利诗人聂鲁达和澳大利亚作家帕特里克•怀特几乎连续获奖,则说明了这种转向。

80年代之后30多年里,获得诺贝尔文学奖的亚非拉作家多达12位,是此前近80年间的两倍。仅仅21世纪以来的14年里,就有奈保尔、库切、耶利内克、帕慕克、略萨、莫言等5位非欧美的作家入选。这在诺奖前50年的历史中是不可想象的。

绝对的纯文学是没有的,影响即是成长养分的吸收。尽管诺奖不断汲取各种文学要素,具备了更为广阔的视野和“世界性”,但全球化炽热下的媒体舆论和国际文化竞争还是让瑞典学院感到“鸭梨山大”。

这些文学大师为什么没有获奖?

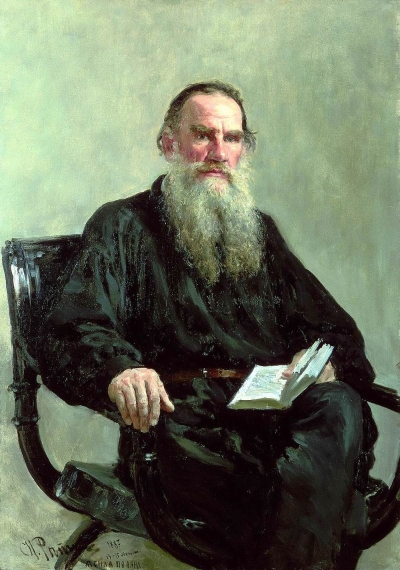

托尔斯泰:评奖委员会主要根据“理想主义”原则否定了托尔斯泰。据埃斯普马克《诺贝尔文学奖内幕》,诺奖最初曾多次考虑颁给托翁,1902年甚至到了白热化的成程度。瑞典学院认识到托翁在世界文学中的地位,但因为《战争与和平》表现了“宿命论的特征”,他本人所作的“与高雅文化生活无关的放浪本能生活”的辩解,“不承认国家本身,宣扬一种理论无政府主义”,以及“以一种半理性主义、半神秘的精神肆无忌惮地篡改《新约》”等原因而没有通过。托尔斯泰则对于自己未能获奖感到“很高兴”,因为他可以免除怎么样打发这些“除了造成罪恶别无他用的”金钱的烦恼。

易卜生:同样因为“理想主义”原则被否定。据《诺贝尔文学奖内幕》,易卜生被否定的理由和勃兰兑斯相似,由于“‘冗长和哗众取宠’,‘语调冷嘲热讽’往往使他的作品‘失去人们在文学史和历史作品中可望看到的真切和纯粹的客观性’”,而且“‘考虑到易卜生最近的蜕变,在一些人的头脑中产生了深刻的忧虑,就是本来希望给这位蜚声世界文坛的作家伟大奖赏的人也望而却步’”。

左拉:以批评社会现实为特征的自然主义文学代表左拉更是与“纯洁的理想”要求格格不入。评奖委员会认为:“在他的自然主义中没有灵魂,往往是粗鲁的冷漠,这使他很难获奖,按照遗嘱人的话,这项奖金将授予‘富有理想倾向’的最佳作品。在这项否定的决定中,理想主义的世界观和要求在反映人类生活时与和谐的古典主义美学适度结合起来了。”

哈代:1910年,评奖委员会认为哈代的文学是“悲观现实主义”,“哈代带有宿命论色彩的作品从根本上讲是非美学的,因为他没有把艺术作品应该提供给灵魂的奋进力量给予被同情者,对于受盲目冲动控制的生灵,他缺乏兴趣。”加之作品中的“主人公缺乏性格,似乎缺乏一切宗教伦理法规”,“刻薄的宿命论”和“很少对上帝怀有尊敬”,哈代没有入选。

瓦莱里:20年代诺奖委员会对诗歌的标准是“简单”和“高度的通俗性”。瓦莱里在二三十年代曾多次被委员会讨论,起初他的作品被认为“特别有意晦涩”,“过于孤高”。出于同样的理由,S•乔治、霍夫曼斯塔尔、克洛代尔等也被否决。克洛代尔的作品被认为“既在思想上也在美学上难懂”。1945年,委员会打算颁奖给瓦莱里,但他于7月去世,让委员会倍受打击。

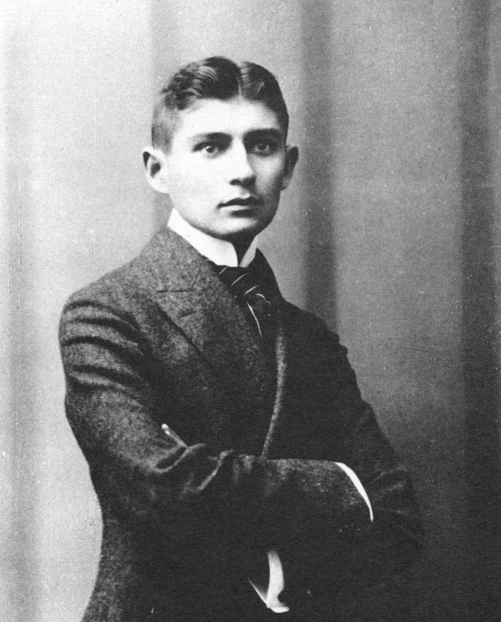

卡夫卡:卡夫卡被誉为现代主义文学的先知。但他对自己的作品要求十分严格,对大多数作品不甚满意,生前只发表了极少的一部分,只在布拉格享有一定名声。虽然他的价值在死后得到全世界的推崇,但逝于1924年的他当时还无法引起瑞典的注意。

普鲁斯特:情况与卡夫卡有点类似。1919年《追忆逝水年华》第二部发表,同年9月获得龚古尔奖,但1922年去世。文学成就取得影响以及被瑞典学院注意,与作家去世的时间相隔太短,是部分大师未被考虑的直接原因。类似的情况还有洛尔加、劳伦斯、穆齐尔、布洛赫。

詹姆斯•乔伊斯:被认为是“最严重而又经常被指出的被疏漏的人物之一”,疏漏则是由于当时诺奖的审美偏好。埃斯普马克后来解释说,“由于不断年轻化而在文学院内部发生了观察问题角度的变化。他从未被提名;至少他的伟大从来没有引起英语地区有资格提出建议的人的注意。在歌颂高尔斯华绥和赛珍珠的30年代的文学院里,乔伊斯获奖是不可想象的。”

高尔基:诺贝尔委员会曾于1918年和1928年委托有关专家撰写过高尔基作品的研究报告。1929年,评奖委员会以托尔斯泰的古典现实主义伟大风格为衡量,认为由“高尔基对那些‘毫无价值’的生活作了过于详细的描写”,“‘创造新的形象和特征’的努力远未‘达到俄国小说创作过去所表现出来的精准和力量’。加上高尔基“和他祖国文化生活有密切关系的政治活动”为由,不予推荐。

庞德:庞德在20世纪初就在欧洲文学界享有盛名。二战期间,因其在意大利法西斯的广播节目中攻击盟国,在战后被起诉,因精神病而免除死刑。1955年,庞德被提名诺贝尔文学奖,对于联邦法院撤销对他的起诉起到了作用。但他的作品《诗章》“因使用了大量汉字而使之无法绝对理解”,同时引起精神疾病而始终未被确定。

奥登:1965年,奥登和萨特、肖洛霍夫一起进入了诺贝尔文学奖的最后一轮。“1964年,奥登得到很大同情,但是最后改成萨特。”可惜的是萨特最后拒绝了该奖。

曼德尔施塔姆:埃斯普马克认为他的“实力主要体现在未出版的诗歌中。这些诗歌是他的夫人在他刘芳西伯利亚去世很久以后抢救和转移的。”

博尔赫斯:1976年,博尔赫斯亲自去智利从武力推翻阿连德民选政府、杀害了成千上万智利人的大独裁者皮诺切特手中接受了贝尔纳多•奥希金斯大十字勋章。加上他对阿根廷印第安土著有着不恰当的言论,而引起公众愤怒。虽然连续十几年获得提名,而终未获奖。博尔赫斯晚年曾对此耿耿于怀,抱怨说“他们不肯把奖颁发给我”。

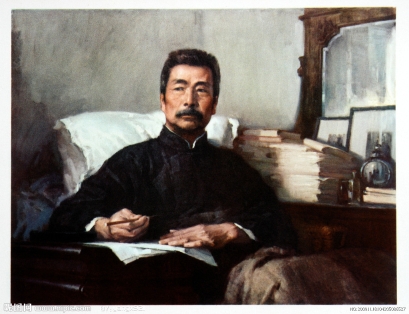

鲁迅:曾有瑞典科学探险家想提名鲁迅为文学奖候选人,鲁迅作出回复:“我觉得中国实在还没有可得诺贝尔奖赏金的人,瑞典最好是不要理我们,倘因为黄色脸皮人,格外优待从宽,反足以长中国人的虚荣心,以为真可与别国大作家比肩了,结果将很坏。 ”提名都被拒绝了,后面自然无果。这不仅仅是先生的谦卑,更是对中国文学保持的一种反思和批判精神。

沈从文:诺贝尔文学奖终身评委马悦然曾表示, 1987、 1988年诺贝尔文学奖最后候选名单之中,沈从文入选,而且沈从文是1988年中最有机会获奖的候选人。但那时,沈从文刚刚离世数月,因此与诺贝尔文学奖失之交臂。埃斯普马克后来也证实了这一事实。据说1968年,诺奖评选委员会也考虑提名老舍,但发现他已于1966年去世。

结语:诺奖的归诺奖,文学的归文学

无论是起初的“理想主义”和古典主义,还是后来的先锋文学和“世界性”,诺贝尔文学奖都与正统文学的理想基本吻合。但是放眼国内外的大学,真正把诺贝尔文学奖得主及其作品当成一回事儿的教授和学者微乎其微,他们至多把这份名单当成一个文学评价的参考。原因很简单,就像博彩赔率名单与诺奖评选结果没有任何关系一样,文学艺术和作家的成就与诺奖也没有绝对的关系。

但不可否认,对于大众而言,诺奖的传播、经济和文化效应是巨大的。对作家而言,它在带来经济连锁效益的同时,成了写作生涯中的“死亡之吻”;对于出版商和文化媒体来说,它成了获取暴利的狂欢节;对于许多政府来说,它是国际实力和影响力的象征;对于很多读者而言,它是文学知识和阅读的灯塔,是对民族文学渴望的一种满足和褒奖。

但是,当大部分人把注意力投入到这样一次评选的竞赛表演,我们对于阅读的关注就分散了,对于问题的思考就停滞了,对于文学的趣味就被娱乐化了,这种舍本逐末的损害是巨大的。瑞典学院深知利害,所以做起工作来谨小慎微。

设想,如果把诺贝尔文学奖撤销掉,我们对这些文学大师的了解和崇敬会有一丝增减吗?再设想,如果诺贝尔文学奖是一个神奇的天平,把以上漏掉的文学大师都评选上了,我们对他们的喜爱会增减一分吗?比起对诺奖津津乐道、夸夸其谈的读者,我们更需要有趣味、有主见、有批评和创作能力的读者。所以,文学奖永远不等于文学和大师,让诺奖的归诺奖,文学的归文学,少一分炒作,多一分理性和安静的阅读,才能离这些大师们更近。

(实习生王雄基对本文亦有贡献)