他是最接近诺贝尔医学奖的潮汕人

南方新闻客户端 数据粤东

南方新闻客户端 数据粤东

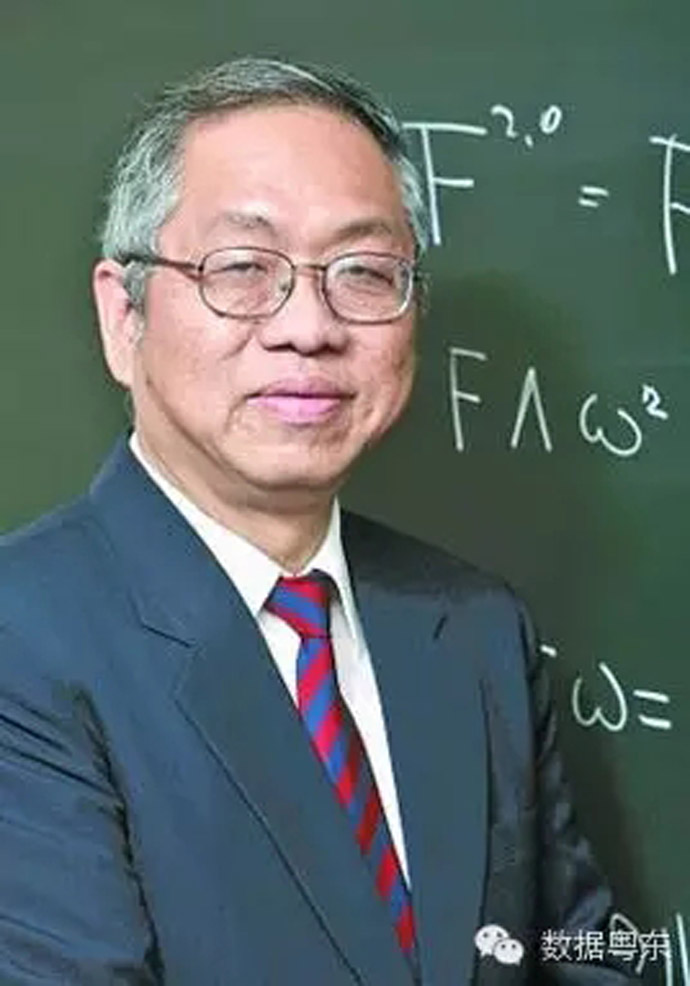

2015年10月5日,中国药学家屠呦呦获诺贝尔奖。但在此之前,最接近诺贝尔医学奖的中国人,是土生土长于汕头籍的华裔科学家,加拿大麦基尔大学的张明瑞教授,他曾先后两次获得诺贝尔医学奖提名,但失之交臂。

Thomas Chang,张明瑞教授,世界公认的“人工细胞之父”和“生物科学元老”,作为为人类医学贡献了全部心血的医务人员,他曾荣获加拿大勋章;他历任国际人工细胞大会荣誉主席, 国际人工血液大会荣誉主席, 中国南开大学荣誉教授, 中国协和医学院荣誉教授, 中国汕头大学客座教授, 美国哈佛医学院人工血液研究顾问, 加拿大蒙特利尔中华医院荣誉医生……

自1978年至今,张明瑞教授经常回国讲学,无论是中国科学院,还是他家乡的汕头大学,作为一个如今中文写作已不流利,但仍会说潮汕话、粤语和国语的老者,一席话让人为之动容:“ 请让潮汕乡亲们知道,我很高兴自己是一个土生土长的汕头人,因为全世界的人都知道汕头人勤劳、坚毅、不妥协、自强自立,不管在哪里都能扎根发展。只要家乡有需要,我非常愿意为汕头竭尽全力,做出我的贡献。”

1933年,张明瑞出生在汕头。年少时,张明瑞就住在共和市场后面的小巷子,张老说,“每个周末全家一起去中山公园是我儿时最快乐的事情”。

张老的家庭重教重商、诚善富足,他的祖父很小就被自己当牧师的父亲送去西方半工半读,学成回国后做起抽纱生意,非常成功,逐步建立起汕头最大的家族工业。他的父亲毕业于厦门大学,继续光大家业,对长子张明瑞也寄予了相同的厚望。

张明瑞的外公是医生,给穷人看病常不收钱,对他的影响很大。渐渐地,当医生治病救人,成了少年张明瑞心中最大的愿望。

张老自幼淡泊功名财富,他最大的兴趣是动脑筋“瞎”琢磨。例如当年,听到人们议论飞机渐多渐大,机场将不够使用,小小的他思索片刻,张口说到:如果给飞机后部装上着陆自开的降落伞,就不用那么大的机场了。

在汕头小学毕业后,张明瑞已认识到先进的科学技术是在西方,为了学习英语,同时不忘中文,他13岁只身去香港读初中和高中( 拔萃男书院,孙中山为校友,田北辰、林子祥等均毕业于该校);22岁又远渡重洋,来到著名学府麦吉尔大学医学系攻读。

2011年,作为“加拿大哈佛”、世界顶尖医科大学之一的加拿大麦吉尔大学,在全球范围内发起投票,推举该校190年历史上“最杰出的麦吉尔人”,张明瑞张老以压倒性分数获胜。他所击败的对手包括著名物理学家欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)等诺贝尔奖得主、两位加拿大总理、三名宇航员、九名奥斯卡奖获得者等杰出校友。

但回忆起往事,张明瑞说:“我的父亲很爱国,母亲很善良。四十年代末很多商人离开大陆,可是我父亲却坚持留下,他说,要是有钱人都走了,中国怎么办?由于父母一向善待工人,所以政局动荡时,总是工人们出来保护我父母和工厂。”

可以说,天生的聪慧勤奋,良好的家庭背景,为张明瑞的人生之路打下了坚实的基础。

在血源紧张,艾滋病泛滥的今天,人们对人工血、血液替代品和血液净化技术的需求与关注空前高涨,相关产业在全世界蓬勃兴起。可是除了行内,有多少人知道究竟是谁,开创了这造福于人类的千秋功业?

1956年,还是麦吉尔大学留学本科生的张明瑞再一次突发奇想:既然人体官(当时有了人工肾)可以制造,那么作为器官最小单位的细胞也应该可以造的出来;若是有了人造细胞,那在医学上的开拓前景该是多么巨大。

我把这个想法告诉了我的教授和朋友,可是他们愣愣地看着我,问我是不是精神出了毛病。我又去化学系找老师想搞试验,老师说我是异想天开,肯定搞不出来,根本不予理睬。

张教授微笑地回忆说:

我从小就愿意尝试新的东西,而且我总记得父母的教训,一旦做什么事情,就要努力到底。所以我买了一些化学试剂,用香水瓶、塑料袋等日常用品做器具,在自己的睡房搞起了试验。

从此,他的室友们就不得不容忍这个叫做Thomas Chang的同学把自己关在房间里,废寝忘食制造出来的呛人异味了。

世界上第一颗人造血红细胞就是这样在23岁的华裔青年张明瑞的手上,在蒙特利尔麦吉尔大学一间四人合住的学生宿舍里诞生了!

这是麦吉尔大学的光荣,也是人类医学科学史上又一个划时代的里程碑。人们在今天管它叫生物科学,管它叫纳米技术,可是在当时,这一切都太新奇了,新奇得让人匪夷所思。谁会相信一般看不见、摸不着的细胞能够人为制造?谁会相信一个名不见经传的毛头小伙子在睡房里以非专业的手段弄出来的东西能是什么科学?所以张明瑞的研究报告只能当作他的本科论文,而校方为声誉保险起见,未敢对外声张。

几个寒暑过去,张明瑞1957年本科毕业,1961年获医学博士头衔,到了1964年他做生理学博士的时候,他在8年前就孕育出的人工细胞理论才最终在国际最高科学刊物——Science 上亮相,震惊了世界。

1971年,一个病人吃下了能让她死去三回的安眠药,张明瑞教授利用人造细胞的相关技术,只花了两个小时就将她救活了。几家大公司知道后,找到张明瑞,意欲买断他的技术或跟他合伙赚钱,遭到张教授拒绝。为了能更快地使更多的病人获救,他像以往一样,将这一技术在第一时间在传播最广的科学杂志上和盘托出。于是,这见效快、实用性强的治疗手段在全世界遍地开花,许多人、许多机构因制造这种仪器而发财致富。1996年,在一次有数百人参加的国际会议上,一位科学家深有感触地说过这样一句话: “我环顾四周,在座的每一个人,都对Dr. Thomas Chang有所亏欠。”

80年代,艾滋病的传播和血液污染引起张教授的深切关注,在西方国家还没有意识到问题的严重性时,他已将研究重点聚焦于人工血液。

他说:

国与国不同,在美国和加拿大,当前有捐血供给病人,也相对比较安全,暂时又没有大规模的疾病和战争,但是有些国家,例如非洲就不同了。那里每天都有许多人死于艾滋病,又有无数人因输血而被传染。我们帮助他们药物,为什么不去发展人工血,从根本上解决问题呢?美国和加拿大从自己国家的现状出发也许是对的,但我作为一名医生,不管是美国人,还是非洲人,人就是人,有人生病就要有医生去治。同时,不要忘了,即便在美国和加拿大,也有可能发生大规模的疾病传播和血液污染,或大规模的天灾人祸,像地震和战争,这些都需要大量的人工血实施紧急救助。

本着这个信念,张明瑞教授像年轻时一样,不为经费等困难所吓倒,经过千方百计,后来争取到加拿大医学研究机构和魁北克医学研究部的大力支持。直到今天,张明瑞教授依然享有政府的特别基金,使他能够把全部的精力和时间都用在科学研究之上。

有人认为张教授太过书生气,也有人认为张教授有点“傻”,可他自己却并不觉得吃亏。“我是一名医生,我所做的一切都是为病人着想。如果为了赚钱,我当初就不会选择医生这条道路,去继承家产好了。”张教授乐呵呵地继续说道:“何况对我来讲,就像有人喜欢在地下室把所有的时间都消耗在某个业余爱好上一样,搞研究,是我的终身爱好,我只不过比别人更加幸运,还可以拿到薪水而已。”

这就是张明瑞教授的人生态度,一个真正科学家的价值取向。

张明瑞教授在一次科学刊物的采访中曾宣称:“I’m a red cell man(我是个红血细胞人)”。

这皆因张教授一直有一个梦想,那就是:终有一天,人类可以不再为匹配血型而烦恼;不再为血源短缺而紧张;不再为输血的安全性而担忧;不再为血库血浆的有效期而惊慌。

为了这个梦想,张明瑞教授是在把自己的生命当作一粒血红色的细胞,发挥出它全部的张力繁衍无尽的鲜血,让世间所有需要的人取之不竭。

翻开字典,“Artificial”这个词的中文含义是人工的、人造的、虚假的、矫揉造作的……

张明瑞教授是个一生都与“Artificial”打交道的人,可是有谁能怀疑这样的结论:张明瑞教授的一生是最真实的人生,最纯粹的人生!

数据所长评:诺奖重要吗?从某种意义上说,针对发展中国家而言,很重要。是对国家科技,特别是基础理论研究的嘉许,是发展中国家看齐发达国家的可视标杆。但对于许多立志于科学的大师而言,诺不诺奖并不是活着的唯一价值观,甚至不是最重要的价值观。为获奖而做科研,本末倒置。

本文的整理并不为了鼓吹“汕头人也有机会获得诺奖”这一风潮,所长在整理包括《致敬潮籍院士,他们用科技影响中国》在内的相关资料, 几乎所有潮汕籍的科学院士,都指向童年时汕头“崇文重商”的风气,也从张老的故事我们知道,父母虽从商,但儒商之风,殷实家境,平和的社会氛围,才是培养子女成才之道。

城市亦然,虽然过去几年,三市经济上有所起色,但真正具有城市核心竞争力的东西没出来,值得人们用心深耕、维护的东西没出来,乃至社会价值观,或许这才是可悲之处,若如此,潮汕人很难期望在新的一代中诞生诺奖得主,乃至院士。

我们真心希望的是,有更多的人,一起,来热爱、建设这篇土地。

另一个我们要提及的是丘成桐教授,1982年,他被授予被誉为数学界诺贝尔奖的菲尔兹(Fields)奖章——这是世界数学界的最高荣誉,1949年,他出生于汕头。

图片均来自网络

(来源:数据粤东)