两百多年前“夷舟蚁泊”:中美交往历史源头原来在这里

南方新闻客户端 饶原生

南方新闻客户端 饶原生

1784年8月28日在黄埔锚地升起的星条旗,记录了中美两国实现的历史性交往是在广州两百多前的黄埔港、黄埔村最早完成。

“中国皇后号”的首航成功甚至惊动了美国首任总统华盛顿。1785年8月17日,华盛顿总统写信给名叫蒂尔曼的友人,请他再去广州时记得代购一批中国货物……

中美恢复正式邦交,美国总统尼克松、克林顿、奥巴马首度访华时,分别选择了北京、西安和上海作为认识中国的第一站。未曾选择广州,怪只怪,身边幕僚疏忽了对一段重要史实的补课……

意大利航海家哥伦布16世纪发现了新大陆,是世界经济走向近现代化的起点,新大陆出产的白银,随之润滑着全球经济巨轮的飞速运转。有谁知?从16到18世纪,白银在全球流动,其中几乎有一半流进了中国。

白银到中国,入口在广州。作为历久不衰的对外通商口岸,作为世界最著名的港口城市之一,广州同时也充当了“天子南库”的入口,而且很长一段时间里还是“天子南库”的唯一入口。

“天子南库”,此话怎讲?却说清乾隆二十二年(1757年),政府实行“一口通商”,自此之后到鸦片战争的85年里,广州的对外贸易进入高速发展的黄金时期,粤海关税收成为清政府的重要来源。史料记载,清乾隆二十二年至四十九年(1757-1784),粤海关在十三行的税收,平均每年为50万两;而到了道光元年至十七年(1821-1837),平均每年税收已跃升至152万两。粤海关的全部税收是由皇帝直接支配的,故此,十三行真的如同皇帝自己的荷包差不多。屈大均一首著名的竹枝词,绘声绘色地描述了“天子南库”之精彩:“洋船争出是官商,十字门开向三洋。五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。”

“天子南库”,今人怎寻?给大火全烧掉了,烧得那么彻底,今天的十三行原址一带,已经找不到哪怕一丁点的建筑实物与镜像资料。大火源于清咸丰六年(1856年)的第二次鸦片战争,英军的侵略,令愤怒的广州人围住了这里的十三夷馆,一把火直烧得天惊地裂、鬼哭神号,火势蔓延至十三行,其间情境,诚如诗人梁煦南写《拱北楼古铜漏诗》所叹:“夷祸接踵起,轰天火万团,垒垒十三行,一望颓瓦砖。”总之,大火过后,玉石俱焚,一切俱成灰烬。

“天子南库”,面积多大?东至仁济路、西至杉木栏路、北至十三行路、南至珠江岸边,囊括着整个广州文化公园,大致就是广州整个“天子南库”所在地域了。今十三行路以南的地段,是清乾隆时期建街后填成的陆地,各洋商于是在此占地建码头、泊火轮船。

据《粤海关志》记载,道光年间,今文化公园内的源昌东、中、西街,为江边码头区所在。被授权与洋人直接从事国际贸易的十三行,主要分布在悠悠流淌的西濠涌两侧。濠东侧,是怡和行、广利行、天宝行、同顺行;濠西侧,汇集着同孚行、东兴行、兴泰行、顺泰行、孚泰行、中和行、仁和行、东昌行、安昌行。说是“十三行”,其实行商数量一直在变化中。从清康熙五十九年(1720)行商成立垄断性的 “公行”时算起,至最终消亡的100多年间,行商数量最多时有26家,少时只有五六家。只有在清嘉庆十八年(1813)、清道光十七年(1837)这两年,商行刚好达到“13”之数。

乾隆十六年(1751年),行商发展至26家,此亦十三行历史上的最辉煌时期,犹以同文行、广利行、怡和行、义成行最为出名。行商中的潘振承(同文行)、卢观恒(义成行)、伍秉鉴(怡和行)、叶上林(广利行)四大家族,据说都富可敌国。美国《华尔街日报》2001年发行专辑,统计千年历史中世界上最富有的50个人,入选的6个中国人就有十三行行商伍秉鉴(其他五人是成吉思汗、忽必烈、刘瑾、和珅、宋子文,不是皇帝就是高官)。不过,也有西方媒体认为,曾担任十三行商领袖的潘振承才是当时实至名归的世界级首富,当年有报道指出,他“一处房产比一个国王领地还大”。

寻踪“天子南库”,粤海关是非常重要的历史见证。粤海关最早设立于1685年,关址在五仙门一带,1916年设址于西堤。由英国设计师戴卫德.迪克设计的“大钟楼”——粤海关原址,今天仍是珠江边一道亮丽的景观。按大清政府的法规,外国人的商船不能直接驶到粤海关所面对的海(江)面来,而都要先停泊在那时的黄埔港所面对的黄铺泊地。设于黄埔村的粤海关黄埔挂号口,于是成了各国商船进入中国后缴纳关税持续100多年的重要地点。“黄埔”二字,亦就成为让世界了解中国、认识广州的品牌形象。

事实上,17世纪到19世纪初的一段历史里,中国的国际贸易是通过在广州的十三行和黄埔村(港)而共同完成的。说来很巧,清代十三行商人通过黄埔村通道做成大生意,黄埔村人本身亦会成为赚得盘满钵满的十三行商人,天宝行的梁经国就是一个例子。梁经国于清嘉庆十三年(1808)创立天宝行,在十三行中的商贸业绩曾经排名排到第五位。

黄埔村位处今天的海珠区,并不在黄埔区。今天的黄埔区,则是原设于黄埔村的黄埔港东移后,把名字一起捎去的结果。说到黄埔村,最早也不叫黄埔村,据传那是凤凰爱栖息的地方,所以就产生了两个美丽的名字,分别叫“凤浦”“凰洲”。南宋时期已是“海舶所集之地”的凤浦村,村口前后牌坊分别挂有两个不同的地名牌,偏偏繁体字中“凤”“凰”因笔划繁杂而为外国人所难以辨别,凤浦便误读成了“黄(凰)埔”。“黄(凰)埔村”在海外的名头叫响了,为有利于对外贸易,昔日凤浦村便有了今天的名字。

清时广州人在记载黄埔村的商贸情境时,用“夷舟蚁泊”四字,极言当年外国商船云集盛况。据记载,仅在1785年到1838年的54年间,来华贸易的外国商船数就有4519艘,这些商船到广州后,主要以黄埔锚地为停泊地,而泊地岸边的黄埔村是服务和管理这些商船贸易的主要基地。

成立于1731年的瑞典东印度公司,计有82年的时间里,其船队进行了132次远航,大都往返于哥德堡港与广州黄埔港之间。载重量843吨的“哥德堡号”,是该公司远洋贸易的主力,曾三次抵达黄埔港,载回了大量中国瓷器、茶叶、丝绸、香料等商品。只是,1745年9月12日,“哥德堡号”第三次满载商品从广州返程时,在离本国国土仅900米的艾尔夫堡附近不幸撞上暗礁,全船沉入海底。

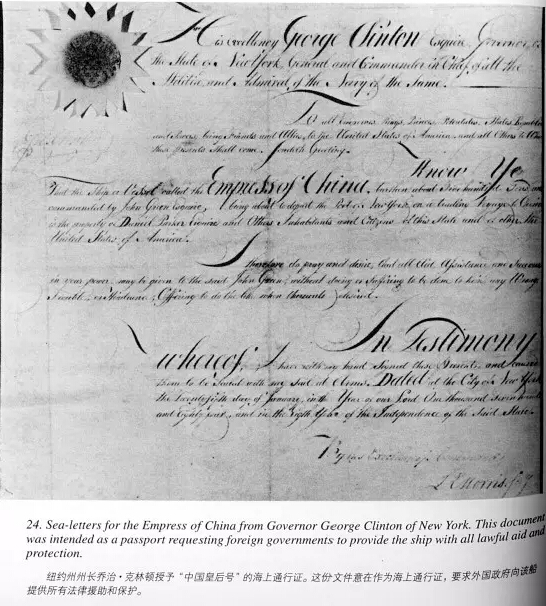

又据记载,抵达黄埔港的商船中,美国商船有1150艘,占来华商船数的25.45%。第一艘来到广州黄埔港的美国商船,是1784年8月28日抵达的“中国皇后号”。 1784年,是美国独立战争后的第二年,该商船远航东方,为的是寻觅到独立战争后破解经济困局的商机。2月22日商船从纽约东部港口启航,其间穿越大西洋,绕过好望角,跨越印度洋,驶入南中国海,行程1.13万海里,历时188天。商船终于如愿停靠在黄埔锚地时,很自豪地鸣炮13响,代表由十三个州组成的美国向中国致敬,同时也升起了美国星条旗。

1784年8月28日在黄埔锚地升起的星条旗,记录了中美两国实现的历史性交往,是在两百多前的广州黄埔港、黄埔村最早完成。

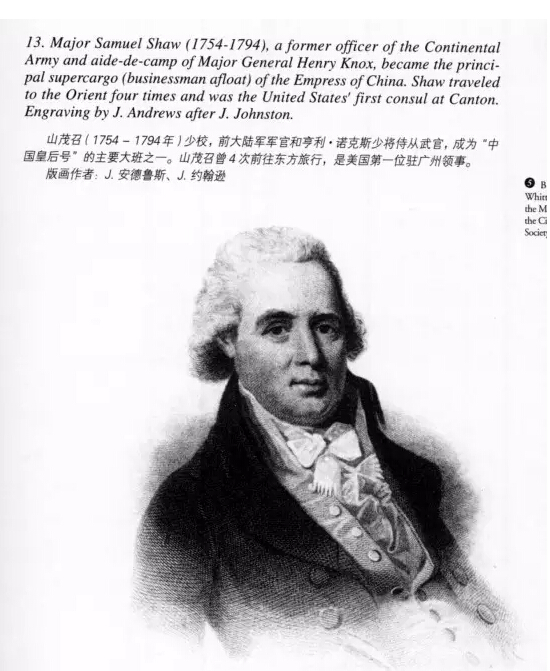

“中国皇后号”的船长名叫格林,属下有大班山茂召等43名船员。那颠簸的航海经历,被山茂召逐一写在航海日记上。据日记记载,船长格林、大班山茂等人在到广州的当天下午,就先后拜访了停泊在附近的法国、英国、丹麦、荷兰等商船,接下来的几天去税馆、买办馆、夷务所办理了各种入境地贸易手续。日记还记载道,船上所载货物有西洋参、毛皮、胡椒、酒以及松脂等,货物在广州十三行全部完成交易,然后采购了茶叶、瓷器、丝织品、绵布等中国特产,于1784年12月28日离开黄埔泊地。商船回到美国纽约的时间,是在1785年5月11日,从启航到商贸交易再到返回,前后历时15个月。

“中国皇后号”的首航成功,甚至惊动了美国首任总统华盛顿。1785年8月17日,华盛顿总统写信给名叫蒂尔曼的友人,请他再去广州时记得代购一批中国货物,并随信开列了一份货物清单。有意思的是,总统还告诉蒂尔曼,如果商品便宜就按清单买,否则就买中国的大瓷盘、蓝白色小碗、薄棉布、丝手帕和南京本色布。总统的信甚至提示道,夫人最想要的,是好看的薄棉布。

“两千年中国看西安,五百年中国看北京,一百年中国看上海”——也许听说过类似的段子,这些年来,美国总统尼克松、克林顿、奥巴马首度访华时,分别选择了北京、西安和上海作为认识中国的第一站。未曾选择广州,怪只怪,疏忽了对“中国皇后号”这一段重要史实的补课与了解。

“三百年中国”看哪里?答案只能是:广州。广州曾经让世界惊讶的一段经济发展历程,自有今天位处海珠区琶洲街的黄埔村(包含曾经作为黄埔村一部分的石基村,以及设于石基村的粤海第一关纪念馆),连同今天十三行路、仁济路、杉木栏路和西堤二马路所框起来的“十三行地貌记忆”,去追忆一切、一切。

(南方杂志微信公号,转自广州出版社将出版的《羊城少年行知地图》)